Всего за 239.9 руб. Купить полную версию

Палеонтологические свидетельства прошлого

И здесь мы, убедившись, что сходство эмбрионов может трактоваться по-разному, переходим к другим пунктам "триады". Палеонтологические свидетельства вполне реальны, ощутимы и могут быть использованы для доказательства того, что те или иные животные жили в том или ином геологическом периоде. Конечно, при этом возникают вопросы о датировках. Но в целом мы можем предполагать, что палеонтологическая летопись соответствует реалиям, исчезнувшего когда-то давно мира. В установлении истинного возраста останков животных и людей может помочь такая наука как биостратиграфия .

"Тафономия и геологическая летопись" И. А. Ефремова

Однако палеонтология в отрыве от геологии может давать неверные представления. Об этом впервые четко и открыто заговорил наш соотечественник крупный палеонтолог и геолог Иван Антонович Ефремов. (Этот автор известен большинству публики как писатель-фантаст.) В своей книге "Тафономия и геологическая летопись" (Труды Палеонтологического института, том 24, 1950 г.) Ефремов показал, что для установления истинных масштабов эволюции необходимо пользоваться и палеонтологическими и геологическими методами одновременно.

"Тафономия и геологическая летопись. Захоронение наземных фаун в палеозое" Ефремова представляет собой академическую работу, где обобщен огромный личный опыт автора как исследователя, практика, а также как теоретика, действующего сразу в двух ипостасях – палеонтологической и геологической. При этом Ефремов ссылается на огромный массив предшествующей научной литературы, тщательно изученной и досконально проработанной им. Труд автора был по достоинству оценен современными учеными. Ефремову была присуждена Сталинская премия второго типа. Однако "Тафономия и геологическая летопись" встретила непонимание даже тех, кого Ефремов до этого считал своими друзьями. Их стараниями работа долго не печаталась. "Тафономия…" была написана в 1943 году. Однако и после публикации палеонтологи сделали все, чтобы замолчать некоторые важные положения этой работы.

В чем же суть новой науки (от греч. "тафо" – захоронение, "номос" – закон), изложенной Ефремовым? Автор предложил рассматривать местонахождения окаменевших остатков древних и современных животных не сами по себе, а в связи с образованием геологических осадков. Ефремовым был предложен новый термин: литолеймономия (от греч. "лито" – камень, "леймо" – остаток, "номос" – закон). Автор в своей работе приводит убедительные доводы, что от древнейших эр (палеозой, мезозой) сохраняются преимущественно зоны осадконакопления, связанные с пониженными формами географического рельефа, расположенными на уровне базиса эрозии (на уровне моря). Превращенные за миллионы лет в камень эти осадочные породы содержат окаменевшие остатки организмов, живших в воде и около воды. Это рыбы, амфибии и околоводные рептилии.

Из палеозоя и мезозоя выпадают зоны осадконакопления расположенные во внутриматериковых районах и системах горных сооружений. Именно эти литофицированные (превращенные в камень) осадочные породы в первую очередь подверглись деструкции и были разрушены эрозией. Ведь с момента их появления прошли сотни миллионов лет!

Ефремов пишет о том, что геологи и палеонтологи совершенно недооценивают масштаб времени. При этом процесс разрушения – деструкции осадочных пород, вмещающих в себе окаменевшие остатки позвоночных организмов, совершенно выпадает из поля зрения ученых. Отсюда распространенное заблуждение – палеонтологи считают, что в раннем палеозое на суше никто не жил. На самом деле, окаменевшие останки организмов, ведших сухопутный образ жизни, просто выпали из палеонтологической летописи вместе с вмещающей их окаменевшей породой.

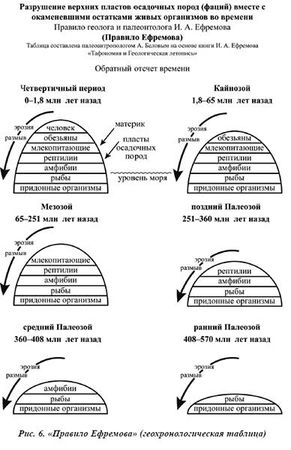

По мотивам книги Ефремова, неизвестной большинству читателей, я взял на себя смелость сформулировать т. н. "Правило Ефремова":

Правило палеонтолога и геолога И. А. Ефремова (Правило Ефремова)

сформулировано палеоантропологом А. Беловым по книге И. А. Ефремова "Тафономия и геологическая летопись"

1. Осадочные породы накапливаются и сохраняются неравномерно.

Чем выше на материк – тем хуже и фрагментарнее.

Чем ниже (к уровню моря) – тем лучше и полнее.

Лучше и дольше всех сохраняются осадочные породы ниже уровня моря (под водой).

2. Окаменевшие остатки разных классов животных находятся в типичных для них осадочных породах.

3. Поэтому на долгое время сохраняются окаменевшие остатки придонных организмов, рыб, амфибий, водных рептилий, погребенные на дне морей и океанов.

4. Окаменевшие остатки сухопутных животных и человека быстро разрушаются в результате эрозии и размыва вместе с окружающей осадочной породой.

Отсутствие окаменевших останков высших животных и человека в пластах осадочных пород древних периодов не может являться свидетельством реального отсутствия высших животных и человека в древние периоды на нашей планете.

Чтобы пояснить это правило на конкретных примерах. Я привожу его в виде временной таблицы (рис. 6).

Кроме всего прочего, Ефремов в своей книге обращает особое внимание на то, что помимо водной и околоводной фауны, хорошо представленной в палеозое, изредка попадаются формы с неясной систематикой. Порой это лишь фрагменты окаменевших костей, по которым трудно установить общий вид животного. Однако эти фрагменты часто говорят о высоком уровне организации животного, значительно превышающем уровень существующего в то время таксона.

Ефремов пишет о наличии в карбоне (360–286 млн лет – время периода дано согласно современным представлениям) рептилий, о наличии в перми (286–248 млн лет) млекопитающих и летающих рептилий. В девоне (408–360 млн лет) известен единственный окаменевший след высокоразвитого существа (Thinopius antiginuus). В нижнем карбоне (миссисипского возраста) были обнаружены 22 окаменевших следа принадлежавших Dromopus, прошагавшего вероятно на задних ногах.

Несколько отклоняясь в сторону, нужно, тем не менее, отметить, что со времени написания Ефремовым своей работы было обнаружено немало очень ранних окаменевших свидетельств и следов высокоразвитых существ. Так, в январском номере английского журнала "Природа" была опубликована статья об обнаружении в девонском периоде палеозоя пятипалых следов, обнаруженных в Польше в 2002 и 2007 годах. Кто-то прошагал по берегу моря около 397 млн лет назад на высокоподнятых рычажных конечностей. Длина животного предположительно два с половиной метра. Вместе с тем следов волочения хвоста или туловища рядом со следами пятипалых лап не обнаружено. Неизвестное существо прошагало по берегу моря за 10 млн лет до появления первых "четвероногих" рыб и за 18 млн лет до появления первых амфибий – лабиринтодонтов).