"Дикая дивизия".

"Дикая дивизия" была полностью сформирована из добровольцев. На наградах, которые вручались подданным-мусульманам, изображения православных святых заменяли двуглавым орлом. Однако горцы потребовали вернуть на ордена Георгия Победоносца, которого уважительно называли "джигитом".

Шли умирать за никогда не виданного ими Государя-императора Всея Руси.

Вспомните, какой полусуеверный ужас внушали в 1812–15 годах лощеным европейцам российские национальные части: калмыцкая и башкирская конница, не говоря уже о казаках.

Но вернемся к присяге.

Тогда по указанию шамана полковник накалывал кусок хлеба на саблю. Новобранцы зубами, без помощи рук, снимали эти куски хлеба с конца сабли, съедали их и, подняв правую руку, на своем языке клялись в верности Российской империи. Так выглядел обряд присяги для этих призывников-язычников.

Мусульманин приносил присягу на Коране и с участием муллы. Буддист при участии своего священника и соответствующих атрибутов.

Не могло быть и речи о том, чтобы солдата заставили хоть в чем-то поступиться принципами своей веры. Сама мысль, что мусульманина могут накормить кашей со свиным салом, была для солдата Российской империи совершенно дикой.

Включая новую территорию в Империю, россияне далеко не всегда торопились отменить ее законы. Как правило, Россия старалась эти законы сохранять. Если территория бунтовала, приходилось урезать ее права, но не ликвидировать.

В Польше действовала странная закономерность: всякий раз, как Россия давала ей конституцию, тут же начиналось восстание.

В результате у поляков не стало ни своих денег, ни особого сейма. Но и в этих случаях Виленский и Привисленский края управлялись с учетом местных традиций.

А вот Финляндия ни разу не поднялась против Петербурга, и к 1917 году в ней был свой парламент, действовали свои законы, серьезно отличавшиеся от российских, свои деньги. Официально можно было покупать и продавать как за рубли, так и за местные марки. В университете Гельсингфорса лекционные курсы читались и на русском, и на немецком, и на финском языках. Вообще, напомню базовый принцип финляндского полусуверенитета в составе Российской империи - "НЕ ПЛАТИТЬ И НЕ СЛУЖИТЬ". Нам сегодня трудно даже представить, что целая большая страна входила в состав "тюрьмы народов" на столь потрясающих условиях. Первое, финны не подлежали рекрутскому набору, т. е. служили в царской армии только добровольно. Отметим, служили неплохо: вспомните генерала Маннергейма. Второе, финны были освобождены от т. н. современным языком общефедеральных налогов, т. е. все, что они платили, - шло только на развитие самого Финляндского княжества. Ну чем не рай на земле? Крепостного права - нет. Расходов на армию - нет. На госбезопасность и международные дела - почти нет. Все это берет на себя "жестокая русская метрополия". Пошлин, налогов, таможни - тоже, считай, нет. Зато есть свой, финский парламент, своя Конституция и полное самоуправление. Живи да здравствуй, а если вдруг посягнет на твои финские права какой злой швед (кто забыл - раньше вообще-то Финляндия была частью Шведского королевства, и там уж платила Стокгольму по полной), то защищать тебя будет опять же русский солдат. Идиллия! Так что не надо удивляться, что в центре Хельсинки на почетном месте стоит памятник, установленный финнами, своему "жестокому поработителю" Императору Александру I Благословенному. Который и присоединил в 1809 году к своему титулу "Государь Великая, Малая и Белая Руси, Царь Польский" приставочку - "Великий Князь Финляндский".

Бухарское и Хивинское ханства до начала 1920-х годов оставались вассалами Российской империи. Они не имели права на самостоятельные международные отношения, но вся внутренняя политика велась по-прежнему согласно местным законам и традициям.

Кстати, во всех мусульманских областях сохранялось шариатское право (!), при том, что местные судьи-кадии получали жалованье из "федерального бюджета", т. е. казны Российской империи.

По законам шариата жила и большая часть Туркестана. Официально суд по шариату был отменен большевиками только в 1927 году.

Мусульманин не только молился в мечети и учил сына на арабском языке в медресе, но и женился по законам шариата, мог иметь положенных в исламе нескольких жен. Он заключал сделки по законам Хивинского ханства и вел деловую переписку на узбекском или арабском языках. Он платил налоги своему хану и мог служить в ханском войске. Законы Российской империи давали ему на то полнейшее право.

Свои права на самоуправление имели армяне и грузины, вплоть до сохранения особых воинских частей, которые находились в оперативном управлении Генерального штаба, но набирались в Грузии, приносили присягу на грузинском языке и шли в бой, повинуясь приказам на том же языке, под собственными знаменами. Причем в Грузии, например, каждая область имела свои традиции и обычаи, а города Грузии управлялись по разным уставам.

Понтийские греки и армяне имели право на самоуправление во всех городах, где были зарегистрированные диаспоры, вплоть до обучения и ведения документов на родном языке и наличия собственной полиции.

Когда интеллигенция из Петербурга приезжала на курорты Крыма, она сталкивалась с греками, армянами и татарами, которые самоуправлялись по старинным обычаям, и эти местные правила могли довольно сильно отличаться от петербургских.

А на территории Литвы даже действовал кодекс Наполеона.

Какая уж тут "тюрьма народов"…

В 1913 году русский флаг развевался над колоссальной территорией, от Камчатки и Северного Китая до Польши и Причерноморья, от Арктики до Центральной Азии. По переписи 1897 года ее население составляло 128,2 миллиона человек, из них 93,4 - в Европейской России, 9,5 - в Царстве Польском, 2,6 миллиона - в Великом княжестве Финляндском, 9,3 миллиона - в Кавказском крае, 5,8 миллиона - в Сибири, 7,6 миллиона - в Среднеазиатских областях.

Русские составляли всего 44 % населения империи, но именно русский язык был официальным языком делопроизводства, культуры, администрации и науки.

СОВЕТСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Двадцать лет между двумя фотографиями

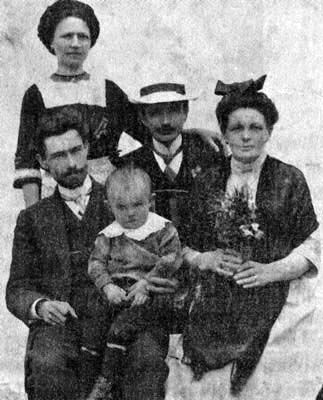

Вот этот господин в тройке, с щегольскими усами и модно стриженной бородкой - мой прадед.

И на другом старом фото на следующей странице, - он же, а рядом с ним прабабка моя, остзейская немка Августа Фридриховна.

Между этими фотографиями 20 лет.

И то и другое - классические семейные фотокарточки, сделанные соответственно в 1909 и 1929 годах. Но как говорится, почувствуйте разницу!

На предыдущем, снятом сто лет назад, - не буржуин, не дворянин и даже не профессор.

Это - человек, у которого за спиной всего четыре класса церковно-приходской школы. Правда, он выписывал газеты и, по семейному преданию, сам прочитал всего Ключевского и Соловьева. Выбился из рабочих в главные механики сахарного завода в Малороссии. Почти "белый воротничок" - над ним был только управляющий и хозяин.

Этим же главным механиком он и проработал на разных заводах на Украине до самой пенсии. Власть менялась, а толковые механики были нужны всегда. Я думаю, тогда, в 1909-м, это были очень небогатые люди. Но они шли фотографироваться как на праздник, стремились выглядеть эффектно, одеться в лучшее, может чтобы с гордостью послать фотокарточку родным в село - смотрите, как мы выбились в люди!

Первая жена моего прадеда в длинном выходном платье с белоснежными кружевами… Они выглядят как респектабельные буржуа. Если бы сказали, что на фото директор, я бы не удивился, а ведь это всего лишь квалифицированный рабочий.

Кажется, что вот еще чуть-чуть, и эти люди поедут с круизом по Средиземному морю, в Ниццу. Поработают, подкопят - и поедут. А может, потом и завод этот откупят у хозяина. Мой предок очень хочет стать буржуа, он очень хочет стать главным инженером, пробиться наверх, у него есть цель, мотивация. И он очень гордится тем, чего уже добился.

На втором фото прадед - тот же главный механик сахарного завода. Но здесь все в точности до наоборот. Люди вроде тоже прилично одеты, но какие-то серые мешкообразные платья, прадед - единственный, кто еще как-то хочет выделиться, демонстрируя модный галстук. А остальные - уже все, уже рабочий класс. Это не вопрос следования моде, просто люди перестали мечтать, перестали стремиться зарабатывать деньги, выбиваться в следующий слой социального пирога. Наоборот - не дай бог вылезти, а то раскулачат. Как раз - 1929-й на дворе. НЭПу конец. Коллективизация. Вот и хотят они выглядеть как все, ничем не выделяться, быть похожими на пролетариев на своем же заводе.

На первом фото - внутренне свободные, к чему-то стремящиеся, имеющие мотивацию люди. А на втором - ну нет такого ощущения. Ну сфоткались на память, потом отметили это дело, выпили по рюмке самогона, а завтра - на завод. Марш, марш, вперед, рабочий народ…

Не хочется впадать в банальности и начинать стенать по России, которую мы потеряли. Но почему-то каждый раз, когда смотрю на эти семейные фото с 20-летним разрывом, грустные мысли приходят в голову…