Вторая главная цель реформы – уменьшить численность сельского населения – тоже не была, да и не могла быть достигнута. Доля сельского населения к 1913 году снизилась до 82%, однако легче от этого не стало, потому что абсолютная численность продолжала расти – начиная с 1898 года она увеличилась на 22 млн человек. Идея переселения в Сибирь, столкнувшись с традиционным российским бардаком, наводнила страну бродягами. Экономически и психологически слабые переселенцы сплошь и рядом, не сумев устроиться на новом месте, возвращались обратно, уже вконец разоренные – и можно себе представить, с каким настроением! Кроме того, в России не было достаточно рабочих мест в промышленности и жилья в городах, чтобы принять мигрантов из деревни, а власть, естественно, не озаботилась их созданием. Из деревни в город за годы реформ переселились всего около 3 миллионов человек, причем далеко не лучших представителей сельского мира. Деревню покидали самые бедные, неприспособленные, не умевшие выжить в новых условиях даже на селе – а в городах ведь жизнь была еще труднее. И неудивительно, что три миллиона крестьян, не сделавших погоды в деревне, перебравшись в город, превратились в три миллиона маргиналов и пролетариев, которым было абсолютно нечего терять – идеальное сырье для любой революции.

Нет, задумано было неплохо, и лет через двадцать, когда все устоится, у нас могло бы появиться на селе что-то приличное. Но двадцати лет на реформы у России не просматривалось ни в какой перспективе. Даже если бы не было войны, она едва ли вынесла бы такое количество маргиналов и все равно рухнула в бездну голодных бунтов и великой русской смуты. Потому что – поздно! Болезнь уже не поддавалась терапевтическому лечению. Теперь этот узел можно было только разрубить. А орудия, чтобы разрубить, власть в руках не имела, да и силы такой у нее не было. И весь этот запекшийся клубок рухнул на плечи новой власти.

Но если бы это было все наследство – так о чем и речь!

Куда ведут графики роста?

Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь,

Изобрел за машиной машину.

А наш русский мужик, коль работать невмочь,

Он затянет родную "Дубину".

Из песни

Примерно в концу 80-х годов XIX столетия Россия наконец добралась до капитализма. Ее промышленное производство стало бурно расти – темпами, самыми быстрыми в мире. Впрочем, темп – это весьма относительный критерий, поскольку жестко привязан к стартовой цифре. И если она близка к нулю, то при очень высоких темпах могут быть очень грустные абсолютные показатели.

На том, первом этапе промышленность тянуло за собой быстро развивающееся железнодорожное строительство, и вперед вырвалась тяжелая индустрия. Но уже к концу 90-х годов подъем сменился кризисом, продолжавшимся примерно до 1903 года, потом ситуация стала потихоньку выправляться, ив 1910 году пошел новый рывок. Это в общем. Посмотрим теперь конкретные цифры: как выглядел этот самый промышленный подъем.

Составители энциклопедического словаря "Россия" (1898 г.) знаменитые Брокгауз и Ефрон – люди честные, но немножко лукавые и старательно обходят некоторые неудобные моменты. Например, когда надо рассказать о структуре российской промышленности...

В 1896 году структура промышленного производства в Российской империи представляла собой мечту "перестройщика" – абсолютнейшее преобладание так называемых "товаров народного потребления", или, пользуясь терминологией советского времени, "группы Б". По стоимости произведенной продукции на первом месте стоит мануфактура – то есть обработка волокнистых материалов, от хлопка до джута – 851 млн руб. или 31 % валовой продукции российской промышленности. Затем следует обработка питательных веществ, или пищевая промышленность – 722 млн (26%). А вот дальше начинается лукавство. Третье место – 614 млн (22%) занимает "горная и горнозаводская промышленность, со включением обработки металлов и машиностроения". Вот и понимай, как хочешь: сколько тут добывающей промышленности, сколько обрабатывающей, а сколько собственно машиностроения. Дальше идут уже разные мелочи, вроде обработки животных продуктов (117 млн), деревообрабатывающей промышленности (91 млн), керамики, химической промышленности и пр.

Собственно машиностроение отыскать все же удалось, хотя и совсем в другом разделе. Причем предваряется искомая цифра совершенно замечательным предисловием – и не надо говорить, что этот стиль, придумала советская эпоха, ну не надо, а?!

"Машиностроение в России далеко еще не удовлетворяет спросу. Главной задерживающей причиной является не столько таможенно-тарифная система, сколько трудность конкуренции с иностранным производством. Машиностроение становится выгодным при массовом производстве однородного товара. Страны, завоевавшие себе в этой области известность, производят машины не только для себя, но и для распространения их по обширному всемирному рынку. Только благодаря массовому производству постройка машин обходится настолько дешево, что они могут выдерживать самые высокие пошлины". В переводе из стиля "все хорошо, прекрасная маркиза" на обыкновенный русский язык это означает, что с "группой А" в России хреново, а протекционистской политикой, вроде регулирования таможенных тарифов, власть также не озаботилась.

Затем приводятся таблицы ввоза машин и вот, наконец, в самом конце раздела – собственное производство: 1896 г. – 136 424 тыс. руб, или около 5% общей промышленной продукции. В том же году было ввезено машин на 65 361 тыс. руб., т.е. еще 2,5%. И это в условиях "бурного роста"!

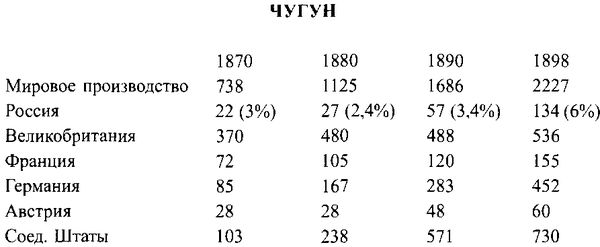

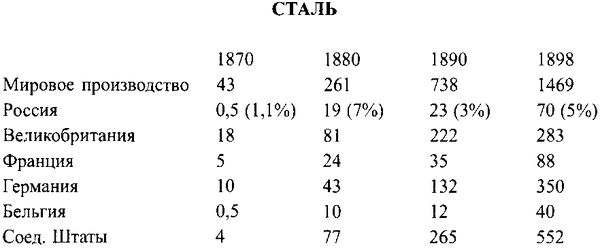

Теперь посмотрим, как у нас обстоят дела в области черной металлургии. Это видно из таблицы мирового производства чугуна и стали (данные приводятся в млн пудов).

Тут интересен даже не столько "русский процент", сколько доля в мировом производстве Великобритании и Германии, ни по размерам, ни по населению, ни по ресурсам несопоставимых с Россией. США производили еще больше, но они, по крайней мере, хотя бы сравнимы с нами по всем этим показателям. При этом надо не забывать, что большинство металла в России съедали железные дороги. Так, в 1881 г. было произведено стальных рельсов и прочих железнодорожных причиндалов 12 612 тыс. пудов (около 2/3 произведенной в России стали), а в 1896 г. – 24 300 тыс. пудов (около 1/3).

Взглянем теперь на структуру внешней торговли Российской империи.

Первое место среди экспортных товаров занимал хлеб – большей частью пшеница, которую и растили в основном на вывоз, ибо население питалось черным хлебом. Еще торговали лесом, нефтепродуктами, яйцами. Практически не вывозили никаких готовых изделий – в 1898 году они составляли всего 4% от экспорта, и то еще вопрос – что это были за изделия. Вполне возможно, что какая-нибудь "рашн экзотика". В том же году в структуре импорта 54% составляли сырье и полуфабрикаты (в основном, хлопок и металлы), 17,5% – "жизненные припасы", то есть продовольствие, и 28% – готовые изделия (машины).

Для примера приведем несколько цифирок из того же энциклопедического словаря "Россия".

Основные показатели торговли с Германией на 1898 год.

Экспорт: хлеб (63030 тыс. руб), лен (13 945 тыс. руб.), лес (22 920 тыс. руб.), яйца (10 372 тыс. руб.), пенька, живая птица, кожи, щетина. Импорт: машины (36 206 тыс. руб.), пряденая шерсть (10 560 тыс. руб.), железные и чугунные изделия (7049 тыс. руб.).

С Англией. Экспорт: хлеб (64 993 тыс. руб.), лес (20 676 тыс. руб.), лен, яйца, нефтепродукты. Импорт: машины (25 781 тыс. руб.), чесаная шерсть, бумажная пряжа, железные и стальные изделия.

Во Францию предметы экспорта примерно те же самые, причем хлеба в 1897 г. было поставлено на 38 831 тыс. руб., а импорт составляют, в основном, вино, шелк и шерсть. В остальные европейские страны вывозится примерно то же. С Востоком – свои отношения, но ни в одну страну мира, даже в отсталый Китай или в Персию, Россия не вывозит машины.

Как видим, наши взаимоотношения с соседями вполне конкретные: Россия действительно была житницей Европы и еще немножко сырьевым придатком. С той только поправкой, что вывозила она не от избытка, а при том, что существование большей части населения колебалось между недоеданием и голодом.