Формально действительно получаем путь от варягов до Черного моря, но совершенно очевидно, что это не путь "из варяг в греки", как мы привыкли его понимать. На самом деле "Повесть" описывает некий безымянный водный путь вокруг всей Европы, причем традиционный путь "из варяг в греки" оказывается лишь его частью, и эта часть описывается в направлении противоположном привычному – с юга на север.

Давай, мой беспристрастный читатель, зафиксируем на будущее трассу нашего "циркумъевропейского" водного пути в несколько сокращенном виде.

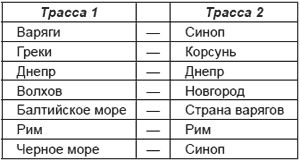

Трасса 1: Варяги → Греки → Днепр → Волхов → Балтийское море → Рим → Черное море и оставим на ней соответствующую закладку: "Трасса 1"

А что нам говорит об этом загадочном пути современная наука? По последним данным археологии и нумизматики (самый надежный археологический ориентир – клады с точно датируемыми монетами византийской чеканки) днепровско-волховский путь, который мы традиционно зовем путем "из варяг в греки", начинает функционировать не ранее середины X века, то есть минимум на столетие позже времени, обозначенного в "Повести". До X века вся масса восточного серебра доставляется из Персии в Прибалтику и Скандинавию по Волге через Хазарский каганат, а византийское золото из Черного моря идет на Волгу по Дону и Оке. И только во второй половине X века, вероятно, после разгрома Хазарии Святославом волжский путь уходит на второй план, а днепровско-волховский становится главным. Притом полезно заметить, что вплоть до X века никаких скандинавских следов в районе Киева археологи не находят.

Это только первое из многих вопиющих противоречий между "Повестью" и современными данными археологии.

"…из руси можно плыть по волге в Болгары и в Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима, а по Двине – в землю варягов".

А вот и "удел Сима". На сей раз "пределы Симовы" помещены на восток не "отсюда", а от Волги. Если считать это ответом, то удел Сима "Повести" – это Хазария, точнее то, что от нее осталось за Волгой после разгрома Святославом Хазарского каганата. Вероятно, с точки зрения автора "Повести", право называться "уделом Сима" давало Хазарскому каганату исповедание в нем иудаизма как господствующей религии.

Полегчало? Совсем чуть-чуть. Даже с учетом того, что Варяжское море "Повести" на востоке доходит аж до Константинополя, Хазарию оно своими водами все равно не омывает. Хоть как-то примирить Варяжское море с Хазарией могло бы море Черное – как-никак оно все же "залив" Средиземного, и исторический Хазарский каганат с VII века получил выход к Азовскому и Черному морям на берегах Таманского и Крымского полуостровов. Но тогда получится, что варяги "сидят" на Черном море! Ничего не попишешь, придется отметить еще одну загадку "Повести" – черноморских варягов.

Меня всегда поражала бестолковость древних скандинавов, которые якобы ходили путем "из варяг в греки" в традиционном понимании оного. Если даже вскользь посмотреть на карту, то станет ясно, что означенный путь из Балтийского моря в Черное – самый неудобный. Не говоря о необходимости преодолевать пороги и на Волхове, и на Днепре, просто напрашивается спрямить путь и идти из Балтики на Днепр сразу по Западной Двине, не делая огромную дугу по Финскому заливу, Неве, Волхову, Ильменю и Ловати. Тем более что волоки с Ловати на Днепр все равно идут через верховья Двины! Я уж не говорю о более удобных, цивильных и дающих больше возможностей в плане торговли и грабежа речных путях через реки центральной Европы: Неману, Висле, Одеру, Рейну с выходом на тот же Днепр, Южный Буг или Днестр (через Припять и Западный Буг), либо Дунай через его северные притоки.

– Бэрримор, как ты добираешься до Гримпена?

– Странный вопрос, сэр. На нашей двуколке.

– А каким путем?

– По дороге.

– А почему не через болото, нашу знаменитую Гримпенскую трясину?

– Но это же гораздо дальше! И потом, кто же ездит по трясине?

Бэрримор снова прав. Действительно, зачем кружить по болотам, если есть прямая накатанная дорога? Викингам следовало бы послушать моего дворецкого. Впрочем, викинги и сами не были идиотами. Их полностью реабилитирует археология. Археологически традиционный путь "из варяг в греки" проявляется лишь с X века, что выглядит вполне естественно. Он устанавливается сразу в качестве "хребта" нового только что образовавшегося государства, Киевской Руси, соединяющего два ее важнейших региона: Новгород и Киев. Одновременно его концы – торговые "окна" Киевской Руси в Византию и Западную Европу, только в этом контексте к нему имеют отношение и варяги, и греки.

Между прочим, из последней прочитанной цитаты следует, что прямой путь из Руси в землю варягов по Двине автору "Повести" известен. Поэтому появление в ней днепровско-волховского пути, с одной стороны, отражает факт его существования и значения в эпоху автора, но никак не ранее, а с другой стороны, оказывается изящным композиционным предварением эпизода путешествия Андрея Первозванного:

"Когда андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, что недалеко от Корсуня устье Днепра, и захотел отправиться в рим, и проплыл в устье днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру… И пришел к славянам, где нынче стоит Новгород… И отправился в страну варягов, и пришел в рим… андрей же, побыв в риме пришел в Синоп".

Давайте, как мы это уже только что сделали для "циркумъевропейского" водного пути, кратко изобразим трассу пути апостола Андрея.

Трасса 2: Синоп → Корсунь → Днепр → Новгород → Страна варягов → Рим → Синоп.

Тут у тебя, мой любопытный читатель, может возникнуть естественный вопрос о Синопе. Что это такое? Не могу отказать тебе и себе в удовольствии справиться у БСЭ: "синоп (Sinop) – город на С. турции, административный центр вилайета Синоп… Основан не позднее 7 в. до н. э. как колония г. Милета. важный торговый и ремесленный центр Причерноморья. в зависимости от С. находился прилегающий приморский район… Со 183 до н. э. входил в Понтийское царство (сначала как резиденция царя, затем – столица). в 70 до н. э. завоеван римским полководцем Лукуллом. С конца 4 в. н. э. принадлежал византии…"

Теперь, узнав, что Синоп "Повести" – византийский город-государство на черноморском побережье Малой Азии (в современной Турции), вспомним Трассу 1 "циркумъевропейского" водного пути (см. закладку "Трасса 1") и последовательно сопоставим пункты обеих трасс в виде таблицы:

Сразу бросается в глаза полное совпадение двух пар соотнесенных пунктов обеих трасс: <Днепр – Днепр> и <Рим – Рим>. Три пары пунктов не совпадают прямо, но их эквивалентность не требует комментария: <Греки – Корсунь>, <Волхов – Новгород>, <Балтийское море – Страна варягов>. Узнав, что такое Синоп, сюда же мы можем отнести и четвертую пару, последнюю в таблице: <Черное море – Синоп>. Теперь шесть из семи (!) пунктов обеих трасс находят себе точные парные соответствия. Совпадение столь разительно, что трудно не предположить: на самом деле мы имеем не две, а фактически одну и ту же трассу. То есть, ап. Андрей шел по пути, который мы зовем путем "из варяг в греки". Поскольку такого пути, как мы с тобой, мой географически подкованный читатель, теперь твердо знаем, ни в "Повести", ни в природе не было, путь этот правильнее было бы называть его именем, то есть "путем Андрея Первозванного".

Однако вернемся к таблице сопоставления пунктов двух трасс. Там у нас осталась еще одна пара, самая первая в таблице: <Варяги – Синоп>. О, эта пара стоит многого! "Повесть" упорно водит нас кругами вокруг одной и той же загадки черноморских варягов. Но само сочетание слов "черноморские варяги" звучит настолько дико, что говорить о них язык поворачивается только в "Измышлениях".

"И были три брата: один по имени Кий, другой – Щек и третий – Хорив, а сестра их – Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по имени его Хоривицей. И построили город в честь старшего своего брата, и назвали его Киев… Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком… Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду; а этот Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к царю, то, говорят, что великих почестей удостоился от царя, к которому он приходил… Кий же, вернувшись в свой город Киев, тут и умер; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь тут же скончались".

Хорошо знакомая тебе со школьной скамьи, мой читатель-отличник, легенда об основании Киева. Похоже, легендой она была уже во времена написания "Повести". Как иначе объяснить, что автору, в силу обязанности обосновывавшему права Киева быть "матерью городам русским", а киевских князей – великими князьями, приходится отстаивать княжеский сан Кия в полемике с неизвестными нам оппонентами-скептиками, считавшими Кия перевозчиком? Нелегкое дело – наводить тень на плетень. В нем автор следует надежному правилу: если уж врать, то по-большому. Поэтому привлекаемый безымянный свидетель – не меньше чем царь, то есть византийский император. А что? В "Повести" все киевские князья и княгиня ходили на греков с мечом или к грекам с челобитьем, и все удостаивались от их царей "великих почестей". Так что большая ложь, с одной стороны, прикрывает бедность фантазии автора, а с другой стороны, выглядит вполне правдоподобно.