А уж с атакой австрийских улан под Кустоцей, про которую мы коротко ниже еще скажем, и сравнивать не хочется. В ней отчаянная храбрость и не меньшее самопожертвование были все-таки основаны на хоть каком-то трезвом расчете. Потому результат не сравним даже близко с итогами отчаянного безумства Легкой бригады под Балаклавой.

История знает атаки, произведенные на пределе человеческой храбрости, упорства и мужества ее участников. Они не только под Балаклавой случались. Была Атака Пикетта в Гражданской войне в США. Наше родное военное наследие не сиротствует в этой достойной компании: русская пехота тоже вошла в историю своей "атакой мертвецов" у крепости Осовец как наиболее яркий эпизод верности присяге и приказу и презрения к смерти. Об атаке Галицкого полка при Черной речке мы еще расскажем, когда речь дойдет до Чернореченского сражения. Даже австралийцы "боевым сумасшествием" отметились, когда 7 августа 1915 г. атаковали турецкие окопы на высоте Бэйби у Галлиполи.

Что касается эпоса про "британского льва", то он недаром, "…оскалясь короной, вздымает… вой". Русский медведь в начальной фазе Инкерманского сражения настолько основательно потрепал загривок символа империи, что если бы не примчавшийся на шум затянувшейся драки галльский петух, неизвестно, как бы все это дело кончилось.

Сами эти сражения, особенно Балаклавское, разобраны исследователями буквально поминутно и до квадратного метра. Атака Легкой бригады в "английской версии" прекрасно представлена в юбилейном выпуске журнала "Родина" А. Васильевым, лучше него это пока еще никто не сделал, и повторять им сказанное нам не следует. Если нужно узнать ее еще подробнее, то, пожалуйста, читайте Адкина, Молло и не только их, конечно. Военно-историческая библиография настолько переполнена описаниями этого события, что вновь говорить о нем просто скучно.

К счастью, еще есть исключения. Я благодарен за информационную поддержку Геннадию Мешковскому, человеку, фанатично увлеченному историей Балаклавского сражения, и Олегу Ананьину, прекрасному знатоку кавалерии Российской императорской армии периода Крымской войны. Их исследования совершенно иначе, чем мы привыкли слышать, показывают события, а документальная база не позволяет усомниться в правильности выводов.

Сейчас же мы постараемся раздвинуть рамки Балаклавского сражения, посмотреть на те события, которые до этого казались незначительными, а на деле определили его итоги и значение. В любом случае масштаб этой книги слишком мал, чтобы вместить в себя исследование в полном объеме и, я думаю, в ближайшем будущем мы еще к нему вернемся.

Что касается Инкермана, то тут никто лучше не описал происходившее, чем генерал Богданович. "Англоязычный" Инкерман прекрасно представлен в британской военно-исторической литературе (например, Кармайкл, Перси и др.), но тут можно легко попасться "на крючок" категоричной односторонности взгляда, вообще характерного для английской историографии.

Ну и, конечно, Тотлебен, сочинение которого после выхода в свет современники оценивали как гораздо "…объективнее пристрастного сочинения Кинглейка и заключает в себе более достоинств, чем высокопарное риторическое произведение Базанкура".

В то же время Малый Инкерман сиротствует, обделенный вниманием исследователей, хотя за его скоротечностью и кажущейся эпизодичностью стоит гораздо больше, чем кажется. В этой части мы попробуем сосредоточиться в том числе и на этом эпизоде сражения за Севастополь в 1854 г.

Что-либо новое найти сложно, поэтому в отличие от второй части "Исторического очерка…", в котором речь шла об Альме; мы, пожалуй, рискнем не вдаваться в годами устоявшиеся детали происходившего, а попытаемся открыть новые, пусть даже они будут на уровне предположений. Тем более, что этот период Крымской кампании, связанный с именем князя Меншикова, даже в конце XIX в. считался наиболее запутанным и малопонятным - князь откровенно играл "свою игру".

Не волнуйтесь, ничего сверхнового вы не найдете, равно как и не сможете обнаружить в тексте привычного смакования до слезовыделения деталей атаки Легкой бригады, хотя ее мы тоже без внимания не оставим, в конце концов, она же была. Но вот некоторые детали, которые, надеюсь, заставят посмотреть на случившееся по-иному, под другим ракурсом, думаю, будут интересны читателю.

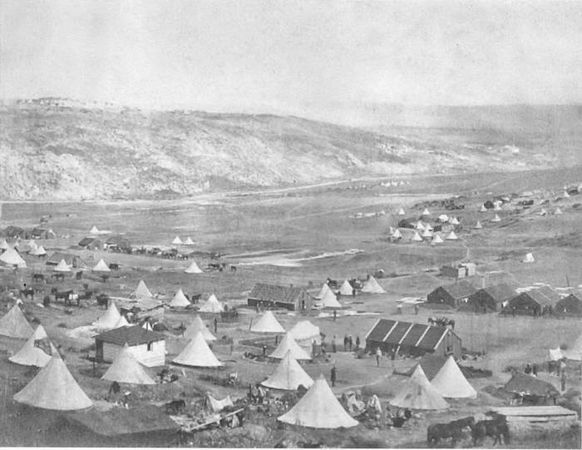

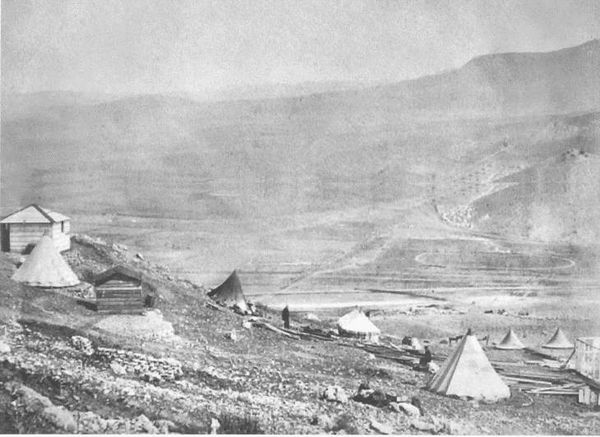

СЕВАСТОПОЛЬ ПОСЛЕ БОМБАРДИРОВАНИЯ

"Неутомимость и упорное сопротивление русских доказали, что восторжествовать над ними не так легко, как предсказывали нам некоторые газетчики".

Бельгийская газета "Independance Belge" после первого бомбардирования Севастополя.

Севастополь, а под этим именем собственным мы подразумеваем и город, и военно-морскую базу, включая корабли Черноморского флота с их экипажами, и крепость с ее гарнизоном, и даже мирное население, до и после первого бомбардирования представлял две разные картины. Недавние события "несчастной" Альмы и обложения её с суши и с моря союзными войсками привели к картине удручающей. Усугубляла трагизм положения ушедшая, как многим тогда казалось, неизвестно куда армия, хотя Меншиков всячески демонстрировал руководству обороны города, что держит ситуацию под неусыпным контролем и просто так отдавать его не собирается: ни о какой сдаче речи никогда не шло. Но даже без "всевидящего княжеского ока" русские всегда отличались способностью даже после крупных неудач быстро оправиться и вновь стать способными к упорной обороне, что с наглядностью академического учебного пособия продемонстрировал Севастополь в сентябре-октябре 1854 г.

Невероятным усилием воли и напряжением ума организаторам обороны удалось заставить гарнизон, в первую очередь моряков, в самые сжатые сроки создать из почти ничего полнокровную оборонительную систему. Севастополь показал "…образец применения временных укреплений для усиления пункта, плохо укрепленного в мирное время".

Созданная невероятно быстро оборонительная линия не только оказала психологическое влияние на неприятеля, заставив отказаться от вероятно успешной атаки на Северную сторону, но и в первый же день бомбардирования доказала способность Севастополя держаться и побеждать: "…поражение французских батарей заставило союзников и на этот раз отказаться от штурма, и в ночь на б октября против IV бастиона заложена была первая параллель: началась постепенная атака несуществующей крепости. С этого момента защитники Севастополя могли вздохнуть свободнее: первый, наиболее острый момент опасности миновал. Избранный неприятелем путь к овладению городом давал возможность укрепить его".