Следовательно, животная клетка - эукариот, это химерический союз трех бактерий, а растительная - животной клетки и водоросли.

Вся эта история похожа на сказку не только в нашем, но и в строго научном изложении. Но обоснована она очень крепко, и потому ее приняло большинство авторитетных ученых. Во-первых, одноклеточные водоросли и сейчас легко вступают в союз с животными-эукариотами. Например, известная всем инфузория-туфелька может держать в плену столь же известную водоросль - хлореллу. Туфельки не переваривают свою, "домашнюю" хлореллу, которая всегда образует строго определенное количество клеток внутри хозяина. Однако любая "дикая" хлорелла, попавшая внутрь хищника, уже насыщенного своими водорослями, уничтожается мгновенно. Причем водоросли-сожители часто теряют способность к самостоятельному существованию.

Во-вторых, митохондрии и хлоропласты эукариот не только очень сложны и сопоставимы с прокариотными клетками. Они даже сохраняют остатки былой независимости. Если все остальные устройства клетки создаются заново, по команде ядра, то хлоропласты и митохондрии размножаются сами, как настоящие бактерии. У них есть своя собственная ДНК. Они могут размножаться даже в чужой клетке. Например, хлоропласты фиалки хорошо размножаются в курином яйце.

Очень похоже, что короли и капуста действительно приготовлены из одной смеси, и смесь эта с самого начала была животно-растительной.

Но родство королей и капусты неожиданно обнаружилось и на уровне многоклеточных организмов.

Недавно советские зоологи Олег Григорьевич Кусакин и Ярослав Игоревич Старобогатов предложили новую систему организмов, в которой строго соблюдается принцип объединения по родству. В этой системе морская капуста - ламинарии, фукусы и остальные бурые водоросли - стоит совсем рядом с многоклеточными животными, ближе, чем такие несомненные животные, как губки. В эту же смешанную группу попали и грибы. Зато все высшие растения и зеленые водоросли оказались совсем в другом разделе. Так рухнули границы царств, установленные еще Аристотелем.

Но если бы только это! На самом деле попытки выяснить, что происходило на заре жизни, как и когда появились растения и животные, изменили самые общие представления об эволюции. Еще вчера казалось, что единственный путь усовершенствования живых существ - постепенное усложнение их внутренней структуры, развертывание и преобразование уже существующих задатков.

Сегодня становится очевидным, что возможен и другой путь - путь симбиоза, путь создания единого целого из разнородных и самостоятельных частей. На новом витке спирали в биологию возвращается принцип древнегреческого философа Эмпедокла, который совсем недавно казался смешным пережитком античной мифологии.

Но житейская терминология консервативна. Хотя со времен Коперника и Галилея прошли столетия, мы продолжаем говорить "солнце село" и "солнце встало". И мы по-прежнему будем называть растениями все водоросли, грибы, лишайники, травы, кустарники и деревья.

ПОИСКИ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Чем ближе к нашим дням, тем чаще живые существа встречаются в геологической летописи и тем полнее и достовернее становятся сведения о них. На их формирование влияла и сама Земля, которая вовсе не оставалась неизменной за эти миллиарды лет. Несколько геологических революций произошло на ней за это время. Менялась соленость океана, менялся климат, менялись и очертания суши. Океан уходил, обнажая остовы новых материков, нимало не заботясь о том, что станется с жизнью, которая не поспела за его бегом. И конечно, судьба живых существ была жестокой. Либо приспосабливайся, либо погибай. Некоторые, например, бактерии, выжили, приспособились и поэтому и в наши дни встречаются повсюду: в воде, в земле и в воздухе. Им незачем было еще как-то изменяться.

Но так идеально приспособились не все живые существа. Жизнь большинства из них продолжала оставаться беспокойной и неустроенной. Суровый отбор наиболее приспособленных делал свое дело.

В поисках "лучшей жизни" клетки "попробовали" объединяться в сообщества. Это и открыло перед ними невиданные раньше возможности. Раньше клетка должна была заботиться обо всем сама. Она добывает пищу, спасает свою жизнь, дышит, движется

и размножается. За такой "кучей дел" была ли у нее возможность "думать" еще и о совершенствовании? Конечно, нет! Теперь же, когда был создан многоклеточный организм, каждая клетка могла специализироваться в своем деле, не заботясь о других делах.

Усложнившись таким образом, некоторые организмы перестали быть игрушками волн. Они осели на дно и прикрепились к нему. Но, устроившись удобно и надежно, они пожертвовали драгоценной способностью к передвижению, а значит, и возможность дальнейшего совершенствования для них сузилась. От них произошли, к примеру, водоросли и кораллы.

Другие же продолжали оставаться морскими бродягами и приспосабливались на свой манер. Некоторые нарастили себе прочный домик-панцирь, который защищал их от врагов. От них в дальнейшем произошли моллюски.

"Лучшая защита - нападение!" - вот девиз третьих. И они не наращивали панцирь, не прикреплялись ко дну, а продолжали носиться по морским просторам. Со временем они научились противоборствовать течению - научились двигаться самостоятельно. Их путь развития оказался самым интересным и перспективным. Чтобы выжить, им ни на минуту нельзя было "забывать" о том, что они должны меняться и приспосабливаться - словом, чутко реагировать даже на самые ничтожные изменения вокруг. В них наиболее полно и бурно начали протекать процессы, которые ученые назвали красивым словом "эволюция".

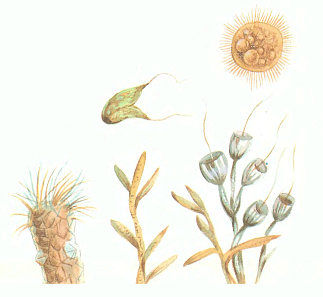

Мир простейших весьма причудлив

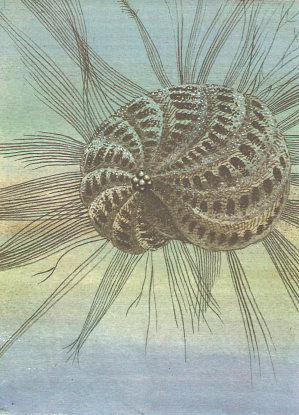

Известковый панцирь фораминиферы.

Глава II

СКЕЛЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Часто ли вам приходится называть точные даты, вроде: "А помните, как 6 июня 1975 года…"? Наверняка не часто. В каждой семье свой счет времени, своя хронология. Когда говорят: "Это было, когда мы вернулись из лагеря, но еще не переехали на новую квартиру" или: "Когда болела Наташа" - всем понятно, о каком времени идет речь. А такая датировка, как "в дни Октябрьской революции" или "во времена первых пятилеток", понятна каждому человеку в нашей стране.

Измерять время событиями, последовательность которых ясна, очень удобно. Такой способ относительной хронологии широко применяется в науке. Например: каменный век, бронзовый век. Эти названия ступеней человеческой истории известны всем, как и принцип, на котором построена эта хронология. Сначала люди научились делать орудия из камня, потом освоили бронзу. Точные даты таких событий не всегда можно установить, да и не так это важно, когда счет идет на тысячелетия. По такому же принципу построена хронологическая шкала, которой пользуются геологи и палеонтологи. Только в ее основу положено изменение живых организмов. Прогресс их - от простых, как каменные рубила, тварей палеозоя до современного человека - весьма заметен. Конечно, любой организм куда сложнее не то что рубила, но самого совершенного творения техники. И даже остатки высокоорганизованных существ, жесткую "скорлупу" вымерших организмов, уместнее сравнить не с глиняными черепками, по которым археологи судят об исчезнувших цивилизациях древности, а со сложными машинами. (Вероятно, любой из читателей этой книги способен только по внешнему виду автомобиля в кадрах старой кинохроники определить, когда снимался фильм - в двадцатые или в пятидесятые годы. А специалист назовет время с точностью до нескольких лет!) Однако в отличие от многих других ученых, палеонтологи и геологи предпочитают использовать в практике не абсолютные цифры, а названия тех или иных эпох. Наверное вы, как и все, кому впервые приходится знакомиться с этими названиями, спросите, почему бы просто не обойтись миллионами лет, как мы делали это до сих пор.

Во-первых, потому, что запомнить названия гораздо легче, чем цифры, особенно когда их много.

Во-вторых, относительная хронология может быть гораздо точнее, чем абсолютная. Конечно, в быту выражение: "В 18 часов 30 минут" всегда точнее, чем: "В то время, когда мама приходит с работы". Но в геологии дата "31573150 лет назад" не имеет реального смысла. "Атомные часы", о которых мы говорили, измеряют такие огромные промежутки времени с точностью всего до нескольких миллионов лет. Дату придется записать так: "30±3 млн. лет". Три миллиона лет - очень большой срок. За это время могут накопиться сотни метров, даже километры осадков. А геологи часто ищут слой толщиной всего в несколько метров, скрытый в толще однообразных пород. Тут нужен очень точный адрес во времени. Относительная хронология может дать такой адрес. Например: палеозой, ранний ордовик, аренигский век, зона кордилодус. Только в это "мгновение" геологической истории жило существо, именуемое "кордилодус". Выше и ниже слои с другими датами-адресами.

Вот почему в геологии относительная шкала времени является основной, а абсолютная только вспомогательной.