Повозки под курганами

Навстречу гостю, в зной и в холод

Громадой движущихся тел

Многоколесный ехал город

И всеми втулками скрипел.

Н. А. Заболоцкий, 1958

Впервые повозку под курганом я увидел в 1975 году в низовьях пограничной реки Прут. Когда я приехал в село Этулия Вулканеиггского района, работы экспедиции были в полном разгаре и начиналось самое интересное - расчистка центрального погребения. Оно было обнаружено еще в насыпи кургана по громадному выбросу материковой глины из ямы. Как выяснилось позднее, его соорудили в более раннем кургане, выкопав с вершины очень крупную погребальную камеру. Она была настолько большой и глубокой, что полностью уничтожила основное захоронение, ради которого и была возведена небольшая древнейшая насыпь. Затем курган еще раз досыпали, и в таком виде он дошел до наших дней.

Почему центральное погребение оказалось столь крупных размеров, мы вскоре узнали: в нем находились остатки деревянной повозки! К тому времени уже было известно несколько памятников с аналогичными находками, но здесь мы столкнулись с уникальным случаем, когда колеса оказались, непосредственно в погребальной камере. Они были вертикально прислонены к длинным стенкам захоронения. Стало понятно, почему площадь уступа составляла около 30, а самой ямы - более 8 квадратных метров. Это случилось потому, что в погребальную камеру поместили всю кибитку целиком. О том, что это было сделано при погребальном обряде, свидетельствовали остатки деревянного каркаса на дне и нетипичное положение погребенного. Костяк взрослого мужчины сильно пострадал при обрушении деревянного перекрытия. Он находился внутри кибитки и впоследствии рухнул на дно, где был расплющен грунтом насыпи. Судя по погребальному обряду и конструкции захоронения. оно относилось к позднему этапу скотоводческой ямной культуры. Этому заключению не противоречила и единственная находка - типичный для данной культуры лепной сосуд горшковидной формы.

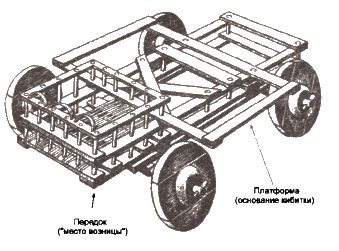

Так выглядели первые повозки скотоводов Прикубанья

(реконструкция московского археолога А. Н. Гея)

Было крайне интересно и познавательно наблюдать за тем, как более опытные коллеги постепенно разбирались в строительных горизонтах и перемешанных конструкциях этого памятника. Когда же работа была закончена, передо мной предстала уникальная картина: крупная глубокая яма, по углам которой стояли хорошо сохранившиеся деревянные колеса со втулками, а на дне на остатках платформы лежали разбросанные кости древнего кочевника. Отлично была видна повозка, которая хоть и пострадала при обрушении перекрытия, но достаточно хорошо сохранилась в сухом заполнении ямы. Ее грубая простота и примитивная надежность производили сильное впечатление. При этом казалось, что ее соорудили совсем недавно. В 1975 году это была всего лишь вторая кибитка, обнаруженная в курганах региона.

Прошло десять лет, и мне повезло самому сделать подобную находку. Это случилось также на Пруте, но значительно выше по течению. Здесь, у села Петрешты Унгенского района, предстояло раскопать группу курганов, попавших в зону строительства оросительной системы. Самый крупный из них достигал четырех метров в высоту, и именно он оказался с сюрпризом.

Этот погребальный комплекс имел сложную конструкцию и был сооружен в центре древнейшего кургана. Над ним также была зафиксирована очередная досыпка, которая увеличила насыпь в несколько раз. Таким образом, данное захоронение являлось основным для второго строительного горизонта. Яма имела уступ прямоугольной формы, который расширялся книзу и на глубине двух метров переходил в слегка покатую ступеньку, от которой и начиналась погребальная камера. На уровне уступа ее перекрывал деревянный накат из дубовых бревен довольно хорошей сохранности. Все было бы как обычно, если бы на перекрытии не находилась почти целая… деревянная повозка.

От нее сохранилось четыре колеса диаметром более полуметра, лежавшие у стенок уступа. В заполнении ямы, над черепом и коленями погребенного, были обнаружены два небольших дубовых бруска. Ниже их находились отдельные фрагменты круглых в сечении жердей. Скорее всего, они являлись остатками конструкции каркаса повозки. На уступе, у длинных стен погребальной камеры, хорошо отпечатались остатки прямых и изогнутых деревянных жердей, обмотанных по всей длине веревками. Судя по ним, диаметр жердей достигал пяти сантиметров, а диаметр веревок - сантиметра. Вся площадь уступа была покрыта тонким слоем материковой глины, поверх которой сохранились следы тростниковой циновки. Она была закреплена на уступе несколькими небольшими, вертикально вбитыми колышками.

Изображения двух повозок эпохи бронзы из Швеции

Костяк мужчины зрелого возраста лежал в скорченном положении на спине с согнутыми ногами. Согласно обычаям того времени, он был равномерно окрашен ярко-красной охрой и находился на тростниковой циновке. Под его голову, видимо, положили подушку из древесной коры, так как здесь был отмечен коричневый тлен овальной формы, толщиной до двух сантиметров. Здесь же лежал комок ярко-красной охры, которым было натерто тело погребенного. Вероятно, над ним был натянут полог из ткани или кож, так как вдоль стен и по углам ямы мы обнаружили восемь круглых ямок от деревянных колов, вбитых в дно под небольшим углом. Показательно, что в столь сложном и крупном захоронении практически не оказалось находок: лишь на уступе лежал невыразительный кремневый скребок, который вполне мог попасть в яму и случайно. Данное захоронение оказалось синхронным этулийскому и отличалось от него лишь тем, что повозка здесь была уложена на уступ.

Подобные находки в курганах встречаются достаточно редко, но не являются исключением. Скорее наоборот. К началу 90-х годов XX века в Северном Причерноморье и Предкавказье было обнаружено около 250 погребений раннего и среднего бронзового века, в которых находились целые и разобранные повозки или их детали. Зачем же было помещать в захоронение целые кибитки? Зачем было копать громадные ямы, разбирать эти массивные конструкции и оставлять их под курганами? После десятилетий исследований и накопления новых материалов наука сумела ответить на эти вопросы.

Степи Северного Причерноморья характеризуются умеренно теплым и засушливым климатом с непродолжительной мягкой зимой и жарким летом с малым количеством осадков, частыми суховеями и засухами. Существенное влияние на климат оказывает море, в прибрежной полосе которого летом несколько прохладнее, а зимой теплее по сравнению с другими районами. Здесь всегда были огромные естественные запасы типчаково-ковыльной растительности, пригодной для разведения лошадей, коз, овец и других домашних животных. Как известно, типчак является для них хорошим подножным кормом. Разветвленная сеть водоносных балок с луговой растительностью представляла собой отличные пастбища для крупного рогатого скота, а растительность водоразделов степи удовлетворяла кормом мелкий рогатый скот. Без сомнения, наличие значительных источников воды было обязательным условием для развития скотоводческого хозяйства и в данном регионе степей существовали все необходимые для него условия.

С другой стороны, анализ древних почв, законсервированных под курганами, показал, что на протяжении IV–II тысячелетий до нашей эры климат здесь был более сухим и холодным, чем в настоящее время. Природная растительность в этот период отличалась скудностью, и один квадратный километр пастбищ обеспечивал не более 50 овец. Уже к концу мая степь выгорала, поэтому пасти скот было возможно лишь в поймах крупных и мелких рек. Несмотря на огромные запасы корма в степи, они были не одинаковы в разных ее частях и резко менялись в зависимости от времени года и климатических колебаний.

Ситуацию, несомненно, усугубляли и результаты человеческой деятельности: выкашивание и отчасти распашка степей, освоение водоразделов, а также рост численности стад, приводивший к эрозии гумусного покрова. Таким образом, благоприятные природные факторы, с одной стороны, стимулировали в степи развитие скотоводства, а суровые погодные условия - с другой, приводили к необходимости постоянных поисков новых, еще не истощенных районов корма.

Многие исследователи пришли к выводу, что значительное изменение климата в середине IV тысячелетия до нашей эры определило подвижную форму скотоводческого хозяйства. Основным косвенным доказательством этого является отсутствие здесь поселений эпохи ранней и начала средней бронзы. В глубинных степных районах, вдали от морского побережья, больших рек и пойменных почв, исторически закономерен подвижный характер жизни скотоводов. Именно его и отражают сотни курганов и тысячи курганных захоронений. Важным аргументом в пользу данного заключения служат находки однотипных колес от повозок или их остатков. К этой же категории следует отнести и еще более редкие находки глиняных моделей колес.