Однако на гуслях со струнами из конского волоса играли повсеместно. В XIX веке многие священники, особенно в Южнороссии, дома играют на гуслях. Гусляры изображены в христианских книгах в качестве букв-заставок. Ангел-игрец и гусли-псалтырь изображены на ряде древних храмов во Владимире, на барельефах Покрова Богородицы на Нерли под Владимиром, на Дмитриевском соборе во Владимире и других местах, о чем писал А. С. Фаминцын (стр. 64–65). Похоже, что многие православные священники верили, а если не верили в чудодейственную силу музыки отгонять злого духа, то и не хотели гнобить народные традиции.

Хорошая музыка, как и поэзия, обладает целебной силой. Такую музыку играли не только на гуслях, но и на самарах, свирелях и ряде других инструментов. Можно принять как данность то, что и в ХХ веке пастухи, не утратившие ведических традиций, игрой на свирели могли отнять молоко у целого стада коров и, наоборот, собирали их одной лишь "дудочкой". Пастух и пастырь – слова одного корня и образы россо-арийской культуры. Музыка действует и на людей, и на животных. И волхвы это хорошо знали и многое реально умели.

Поэзия и музыка сочетались в песнях. Волхвы не только поэты, игрецы, но и певцы-сказители. Поэтому их звали соловьями и баянами.

Помним, что Соловей Будимирович плавал на корабле "Сокол" во главе большой воинской дружины. Ритуальный инструмент гусли мог нести на себе символику змея летучего, огненного змея – грома, молнии, а также память о своем хозяине.

Иоакимовская летопись, с которой работал В. Татищев, знает волхва Богомила (Богумила), прозванного за свое сладкоречие Соловьем. Этот волхв вместе с тысяцким Угоняем возмущал своих сограждан-новгородцев против нововведенной христианской веры. Соловей-Богомил известен как "высший же над жрецы славян".

В середине ХХ века в Новгороде археологи нашли гусли с надписью СЛОВИША, то есть "славий", соловей. Возможно, то гусли Богомила-Соловья. И на польском slowik – соловей (Б. А. Колчин. "Гусли древнего Новгорода").

Впрочем, образ соловья закрепился над всем сообществом волхвов. Образ, часто повторяющийся в русском фольклоре. Соловей – это не только поэт, не только гусляр, но часто поэт, музыкант и певец одновременно. Среди священных рек России не мог не появиться соответствующий гидроним. У священной реки Рось (приток Днепра) есть приток с культовым именем Богуславка. Позднее тут появился город Богуслав. Гидроним дохристианского периода.

О древности и значимости ведической веры и ее пастырей говорит то, что среди первопевцов, научивших греков искусствам, были волхвы-россы Линь и Орфей. Линя убил греческий богатырь Геракл. А Орфея растерзали вакханки. Образы Линя и Орфея несколько мифологизированы, но это вполне реальные исторические персонажи с русскими именами. О первопевцах Лине и Орфее можно немало почерпнуть в "Аполлодоре" (1972 г., стр. 54), во "Фрагментах ранних греческих философов" (М., 1989 г., 4–1, стр. 42) и в трудах А. Черткова…

К предшественникам Линя и Орфея можно отнести певцов-мудрецов, упомянутых в ведах времен Ригведы под именем "риши", "рси" ("rsi"). И тут мы близки к образу "рось", близки к Рось-Волге и Самарке-Самарге.

Волхва и Соловья-птаху роднит не только сладкоречие, но и близость к солнцу. В. Демин ("Загадки русского севера", стр. 197) первым подметил "солнечность" слова "соловей". Соловей – солнце. Птаха, ловящая солнце на рассвете.

И знаменитые Соловецкие острова в Белом море (300 километров от Архангельска) связаны с Соловьем, с волхвами. До наших дней на островах сохранились культовые ведические круги и лабиринты, так называемые вавилоны. На острове Заяцком (рядом с Соловецким) находятся культовые сооружения древнерусской ведической веры: четырнадцать лабиринтов, шестьсот курганов, два дольмена и другие древние сооружения III–II тысячелетия до н. э. И топоним Соловецкий того же времени. Православные монастыри "сели" на древнерусскую топонимику.

Древнерусская ведическая традиция строительства лабиринтов и курганов дожила до второго тысячелетия нашей эры. Летописи свидетельствуют о том, что некоторые князья воздвигали лабиринты в честь побед (в честь богов Арко, Солнце) даже после принятия христианства.

Позднее Соловки как культовое святилище язычников привлекли внимание христианских монахов. В 1429 году монах Савватий основал монастырь на острове. Затем под давлением царских чиновников и ортодоксов Соловки превратили в тюрьму для рукописей, отличающихся от канонических представлений, и в место заключения особо опасных мыслителей и бунтовщиков.

В советское время Соловки превращены НКВД в ГУЛАГ, в том числе и для православных священников.

Так святое место обрело мрачную историю.

Ныне на Соловках свободно исповедуется христианство и можно посмотреть на более древнюю архаику. А она соловьиная.

У зооморфного символа солнца – коня есть масть не только саврасная, буланая, но и соловая. Соловый – желтоватый, со светлой гривой и хвостом. То есть видим явное присутствие образа солнца. В русском языке очень широкое наследие религиозно-астральных взглядов солнцепоклонников.

В начале нашей эры среди волхвов большую популярность получили былины-веды о Садко и Баяне.

Всем памятен Садко, играющий на гуслях у воды и вызывающий бурю. Но как только Садко порвет струны гуслей, то и морской царь прервет пляску, и буря стихнет. Образ Садко косвенно связан с садчиками, сельскими разведчиками. Но это образ одного героя.

Образ Баяна более архаичен, в качестве топонима встречается в ряде русских регионов, соответственно и само слово "баян", "боян" воспринимается как символ, как образ певца, певца-волхва, певца-предсказателя. Наиболее известен Баян из "Слова о полку Игореве", где певец "не десять соколов пускал на стадо лебедей", а "свои вещие персты на живые струны воскладал, они же сами князьям славу рокотали".

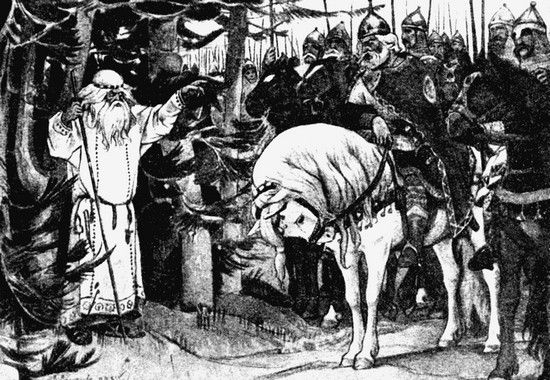

Волхв и князь

Вещий Баян славил воинские подвиги князей, славил волхвов. Но по сути это сказитель, хранитель древних (исторических) преданий. "Вещий Боян", "внук Велесов" в "Слове о полку Игореве" назван "соловьем времен давно минувших", который "свивал древнюю славу с новой".

Итак, Баян тоже Соловей.

Такие жемчужины, как "Слово о полку Игореве", "Голубиная книга", чудом сохранились до наших дней. Это диво дивное не дает норманистам и прочим мракобесам утвердить мнение о первобытности древних россов. А уж сколько было попыток малограмотных, но усердных болтологов объявить то подделкой, то новоделом и "Слово…", и другие выдающиеся произведения.

"Подделки" превосходят уровнем и скандинавские саги, и немецкие руны, и восточные творения. Тут пласт высокой самобытнейшей культуры, который можно повторять в разных вариантах, но невозможно подделать – он либо есть, либо его нет.

"Боян бо вещий аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу… Скача славию по мыслену древу".

И тут мыслитель, мудрец "славию" – соловьем скакал "по мыслену древу". Опять видим стойкий, четкий образ соловья – солнечного сказителя, певца священных древностей.

Боян есть Соловей, сказитель вещий, образ, близкий волхвам, но, возможно, совпадающий не полностью. Боян – русское имя, встречающееся в древних новгородских берестяных грамотах (А. В. Арциховский. "Берестяные грамоты"). Один такой Боян жил в Русе (ныне – Старая Руса). Встречается это имя и у болгар на Балканах.

У топонима "баян (боян)" – обширная география, что отразилось в названиях славяно-русских городов и селений. Известен Bojaneviz (в актах XIII в., ныне – Jennewitz) в герцогстве Мекленбургском (Германия). Есть местечко Бояново в Познаньской области (Польша). Есть Боянов в Чехии. Есть Бояны в Буковине…

С христианизацией Руси маленький, серенький, сладкоголосый птах принимает образ грозного, могучего Соловья-разбойника. В былинах второго тысячелетия встречаем, как Соловей-разбойник:

"Свиснул он по-змеиному,

А ино мать сыра земля продрогнула,

А со кряжиков песчики посыпались,

А во реченьке вода вся помутиласи".

(Поэтика образная, но гораздо проще, чем в более древнем "Слове о полку Игореве".)

Отчего Соловушке приписывают мощь стихии, да еще и свист змеиный? Греческие священники в борьбе с волхвами формировали образы, развенчивающие старые представления. Вот и русские богатыри, но совсем не боги, ездят биться с Соловьем Рахмановичем (Брахмановичем).

И древнерусская ведическая вера, и православная христианская вера оказали огромное влияние на русскую культуру.

Ведическое наследие, если присмотреться, видно повсюду, в том числе и чуть не во всех гидронимах русских земель. (И это предмет… культуры, а не политической борьбы.)

И река Рось не покорилась хазарам (Итиль), но не отторгла вольницу – новгородскую вольгу, по ней и поименована. А Вольга Святославович, имевший дружину, тоже имел способности к волхвованию (мог оборачиваться и щукой, и соколом…).

Волхвы ходили в белых одеждах. И там, где они ходили, там реки с именем Белая, Лаба (Эльба)… Где поклонялись древним богам, там реки несут в своем имени ведическое наследие.