Если наш вывод верен, то за пределами Самарской луки, но рядом, может быть, в одном кольце, должен быть топоним, гидроним с именем Сура. И такой гидроним существует. Река Уса совместно с Волгой (Расой) почти замыкает круг-солнце. У реки Усы есть приток с божественным именем Сура, Суринка. Река Сура выполняет свою роль согласно ведам Ригведы: "Реки движутся по (вселенскому) закону Варуны" (РВ, II 28-4). Воды Суры текут вокруг Самарской луки, вокруг Обители богов, вокруг храма Солунь. Все по ведам.

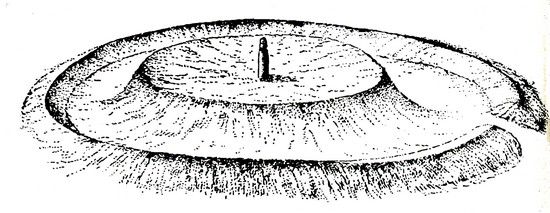

Культовое место в Красногорском под Смоленском имело искусственную насыпь (VII–X вв.), где видим соединение солнца и луны

Отсюда можно сделать вывод: строители храма явно творили в согласии с ведами Ригведы. Они, волхвы, были или знатоками, или создателями вед-гимнов Ригведы. И гидроним Сура (Суринка), приток реки Усы, тому яркое подтверждение. И другие древневедические топонимы и гидронимы на Самарской луке и в бассейне реки Самара полностью подтверждают наши выводы. Связь храма Солунь с Сомой, Сурией и Ригведой будет освещена в главе "Огнебог Самара и священные русские напитки".

Подтверждение соединения Солнца (Сурии, Арко, Коло) и Луны в одной религиозной, одной мифологической, одной культурно-мировоззренческой системе (русском мировоззрении) найдем в былинах, сказах, заговорах, молитвах. В следующем заговоре видно поклонение россов реке, солнцу и луне одновременно: "Святой водой себя умываю, дорогу открываю. Пойду я по той дороге удачи к реке-матушке, к ее водице, обращусь к ней. Ты, мать-река, широки твои берега, в тебе звезды отражаются, месяц и солнышко купаются. Отрази мои неудачи, пусть все рады будут мне, как ясну месяцу, и не налюбуются, как на красно солнышко. Заговор мой не перебит, что тут сказано, так тому и быть. Ключ. Замок. Язык. Аминь". В христианские времена добавили знаковое слово "Аминь". Основа же таких заговоров создавалась за тысячелетия до н. э.

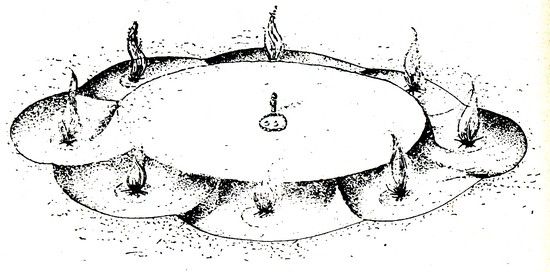

Святилище Перуна обнаружено вблизи Новгорода (Х в.)

То же читаем в сказе, записанном в XIX в. в селе Ананьино Сызранского уезда Симбирской губернии:

"И камени все распадутся,

Завесы-престола все разрушатся,

Солнце и месяц на землю спадут,

Темна суна в кровь превратится…"(П. Безсонов. "Калеки перехожие", выпуск 5, стр. 89).

И так не только в ведах Ригведы, в древних храмах, в былинах и духовных стихах, но и в языке, в слове "сол(у)нце", "сол(у)на", "солунь (сол-лунь)" видим древнейший прием словообразования путем наложения двух культовых слов. И слова эти "солнце" и "луна".

Слово "солунь" культовое и хорошо известно в русском языке. У Юрия Миролюбова "солунь" мелькнуло безотносительно к ведическим культам, как географический объект: "К западу от Солуни, между Солунией и Верией, на реке Быстрице, жило племя "драговичей" или "дреговичей" (Ю. Миролюбов. "Сакральное Руси", стр. 552).

Солунь – это культовое, ведическое урочище, святилище россо-ариев, давшее имя небольшой, но приметной области в Греции. Еще и еще раз скажем, что многие земли в Греции за три века до нашей эры принадлежали русским. От той поры тут осталось множество топонимов, в том числе Солунь, река Быстрица (Бистрица). Потомки дреговичей – это жители России, жители Смоленской области.

Под натиском противников за 300 лет до н. э. свободолюбивая община дреговичей ушла вначале к соплеменникам во Фракиню (ныне Румыния), где есть такая же река Бистрица. Под давлением легионов Рима (цезаря Траяна) во II–III веках дреговичи переселились в район между реками Припять и Западная Двина, а отсюда постепенно разошлись по всей Руси. У дреговичей и их соплеменников от Аркаима до Руяна стояли храмы, посвященные Солуни. Святилище на Рась-Волге значительнее балканской Солуни. Но балканская Солунь дорога как памятник русской топонимии. Ныне это город Салоники.

Место и сооружение, где древние россы наблюдали два крупнейших светила, вполне оправданно можно назвать храм Солунь. Солунь – храм солнца и луны. (О связи образа Солунь и гимнов Ригведы смотри главу "Огнебог и священные русские напитки", раздел "Сома".)

Недалеко от Солуни, в нескольких сотнях метров, сохранились остатки какого-то древнего сооружения. Тут или каменные фундаменты, или культовые лабиринты, ждущие более детального изучения.

Храм Солунь имеет родственные святилища, обнаруженные под Новгородом и в Красногорске под Смоленском. Хотя и отличается от них грандиозностью и большой астрономичностью. Отдаленное родство с Солунью имеют и курганы с "усами". Это комплексы, где от кургана или группы курганов идут две длинные серпообразные насыпи. Мы можем назвать эти насыпи (валы высотой около 70 сантиметров) не только "усами", но и серповидными, серпами, полумесяцами. И здесь курган – круг и два полумесяца.

Курганы чисто ритуальные, в которых захоронены жертвенные кони. Видимо, белой или саврасой масти. В лесостепной зоне Челябинской и Оренбургской областей таких комплексов открыто несколько десятков.

По сути данные комплексы есть отражение образа, символа солунь. Их создатели солнцелунопоклонники. Создание курганов с "усами" археологи датируют пятым веком н. э. Что говорит об устойчивости религиозно-астральных воззрений на данной территории на протяжении тысячелетий.

Еще бы. Ведь Самарская Лука – обитель богов – может рассматриваться и как остров Буян, и как огромный курган, от которого на восток идут два "уса" – серпа, реки Сок и Самара. Данное предположение становится весьма реалистичным, если вспомнить о солярном происхождении названий Лука, Дивичьи горы, реки Самара, Сок и окружающей топонимики.

Самарская лука полна древностей, следов былой жизни. Строители Солуни жили на луке. Городищ тут много. И до нашей эры, и в начале н. э. известны поселения россов (археологи зовут их именьковской и белогорской культурами) на горе Белой, на горе Манчихе и в других местах. Следы былой жизни видны повсюду.

Остатков городов, селений, крепостей на волжском полуострове много. Лес, полный зверей, ягод и грибов. Река, кишащая осетрами и белугами. Природные холодильники, подобно Ледяной пещере, где иней даже в жару, обеспечивали жителей Луки, строителей Солуни непортящимися продуктами. Керамику, предметы быта, оружие до сего дня находим прямо на земле, в противопожарном придорожном ровике, на дороге. Встречаются и культовые предметы в окрестностях городищ именьковской культуры III–V веков нашей эры.

Описание культовых украшений россо-ариев встречаем в Ригведе.

"Когда Марутсы с золотыми пластинами на груди"

(РВ, II, 34-8).

"Как небо – звездами, носители колец приметны (кольцами)"

(РВ, II, 34-2).

И такие украшения на Самарской луке и в других местах, где жили именьковцы-россы, встречаются довольно часто. Та же традиция за II тысячелетия до нашей эры, и она же – в V столетии нашей эры. Россо-именьковцы носили треугольные пластины (с тремя вмятинами) и бронзовые кольца с выпуклинами.

Топонимы, промыслы, культовые артефакты – все выказывает в строителях Солуни россо-арийскую принадлежность. И нет ни одного серьезного довода, отвергающего данные выводы.

Храм Солунь предстоит изучать и охранять. К сожалению, валы культового сооружения начали разрывать то ли дачники, то ли кладоискатели. Как показывает практика, храм – не мара, тут нет захоронений и кладов. Да и не стоит тревожить Провиденье, дух предков разрушениями древнейшего наследия.

Как жили россо-арии, что значили у них волхвы? Какой отпечаток наложили религиозно-астральные воззрения россов на их быт, жилище и окружающий мир? Поищем ответы на заданные вопросы в следующих главах. Ведическая вера и традиции, исповедуемые и поддерживаемые на протяжении многих тысячелетий, не могли не оставить заметных следов.

Глава VI

ВОЛХВЫ-БРАХМАНЫ И ИХ НАСЛЕДИЕ В ГИДРОНИМАХ

Кто поименовал реки на просторах Дикого поля и являлся носителем древних традиций и исторической памяти? Учитывая то, что многие реки связаны с обрядами поклонения ведическим богам, многие из них носят имена богов, священных напитков, непосредственно волхвов, вполне очевидно, что и поименованы они волхвами.

У древних священнослужителей несколько имен-прозваний: волхвы, брахманы (рахманы), ведуны, чародеи, кудесники, бахари, арбуи, самарки… Наиболее известно звание волхвов. Есть разные трактования этого слова, но, на взгляд автора, они не отражают сущность волхва, его положения и взглядов.

Ведическая вера основана на единении с силами природы, на обожествлении небесных светил, рек, родников и потому может быть признана самой древней верой россов, сохраненной в исторической памяти русского народа.

Волхвы стояли на страже сохранения древнейших традиций поклонения роду, почитания предков, русской самобытности. Истоки этой самобытности держались на личной свободе (отрицании рабства), родовой взаимовыручке, вечевом самоуправлении и воинских родоплеменных началах. Тут роль князя-вождя подчинена решениям рода, решениям вольного воинства.