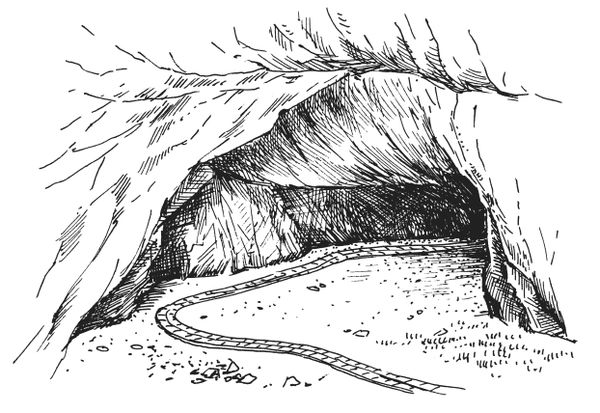

За сотни тысяч лет воде удалось создать поистине грандиозное сооружение: огромные сводчатые залы тремя ярусами расположены друг над другом, общая площадь Каповой пещеры впечатляет даже современного человека, привыкшего к гигантским площадям и пространствам. По многим своим характеристикам: величине входа, высоте сводов, протяженности галерей, природному украшению - Капова пещера не имеет конкурентов на всем Южном Урале.

Потолки и полы пещеры декорированы многочисленными сталактитами и сталагмитами, кальцитовыми розочками, флажками, розетками, пещерным жемчугом и другими природными украшениями, количество которых сильно поубавилось за последнее время из-за нашествия туристов, но все еще достаточно, чтобы составить достойное убранство величественной пещеры. Она создавалась рекой несколько миллионов лет: сначала образовались верхний и средний ярусы; нижний ярус, по которому река протекает и сегодня, самый молодой - ему не более 15 000–20 000 лет, но именно здесь и были обнаружены следы пребывания человека.

Однако древность и величина пещеры позволяют предположить, что она была заселена значительно раньше, чем найденный в ней культурный слой, датированный 14 000 лет. Сегодня уже никто не может сказать точно, почему пещеру в свое время прозвали Каповой, хотя в народе существуют несколько интересных версий о происхождении названия. По одной из них, местные жители знали, что некогда в пещере обитали древние люди, но считали, что именно они ее и построили или выдолбили в горах, что и дало название пещере.

Еще во второй половине XVIII столетия среди ученых бытовало мнение о том, что древние люди заметно переделали, расширили пещеру для удобства своего обитания.

По другим версиям, название могло произойти от слова "капать". Конденсат на потолке пещеры капал вниз, и этот звонкий звук заставил людей назвать пещеру Каповой.

Наконец еще одна версия предполагает, что название пещере помогли дать своеобразные наплывы в виде капелек на ее стенах, которые создают уникальный неповторимый образ древней пещеры. Однако среди башкирского населения пещера чаще называлась Шульган-Таш, и сегодня древнему памятнику природы вернули то его имя, под которым он вошел в большинство местных легенд, мифов, сказок, а башкирский эпос в основном построен вокруг этой древней пещеры и расположенного неподалеку от ее входа большого озера Шульган. С момента своего обоснования на Южном Урале башкиры превратили огромную пещеру в культовое место, в котором проводились ритуальные посвящения в воинов, весной отмечалось возрождение природы. Этому способствовали и особая энергетика пещеры, и страх перед огромными и темными полостями, которые словно заглатывали человека в свою утробу, а затем снова возвращали на поверхность. Таким образом, проникший в пещеру проходил обряд перехода из света во тьму, смерть и возвращался обратно к жизни. Однако задолго до них пещеру использовали для своего проживания племена древних людей.

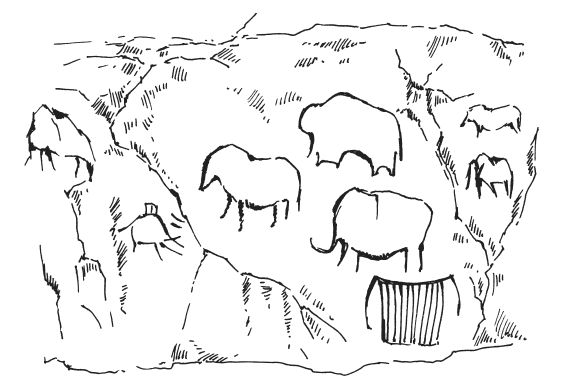

Стоит отметить, что следы пребывания в пещере человека обнаружили еще в 1760 г., когда в ней впервые побывал русский географ П. И. Рычков, который среди прочих предметов в ее среднем ярусе нашел высохший череп человека, затем пещеру продолжали изучать с точки зрения геологии и времени ее образования, уделяя мало внимания вопросам истории. Все важные археологические находки были сделаны уже во второй половине XX столетия. Открытия начались с 1959 г., когда советский зоолог А. В. Рюмин обнаружил на стенах среднего яруса настенные изображения различных животных.

В тот момент это было прорывом в археологической науке, так как неопровержимо доказывало, что наскальные изображения животных в пещерах не являются локальным явлением, свойственным только людям, проживавшим в Западной Европе, а были характерны для всей первобытной культуры древних людей вне зависимости от места их обитания.

С момента открытия пещерной живописи начались подробные исследования Каповой пещеры, были проведены многолетние реставрационные работы, описи рисунков, копирование и зарисовки. Дополнительно изучались микроклимат пещеры, ее минералогический состав, время образования. Всего в ходе исследования удалось обнаружить около 50 рисунков величиной от 6 см до 1,6 м. Большая их часть изображает различных животных, из которых удалось идентифицировать мамонта, лошадь, бизона и носорога. Кроме того, были геометрические рисунки, но понять, что именно они обозначали, пока не удалось, хотя существуют версии, что они могут представлять собой какие-то схематичные изображения жилища, бытовых предметов либо имеют отношение к передаче пола изображенного персонажа. Интересно отметить, что если в рисунках животных есть некоторое сходство с настенной живописью, обнаруженной в других пещерах, то геометрические схемы полностью уникальны.

Рисунки выполнены тремя красками: красной охрой, остатки которой были найдены и на полу пещеры, темной фиолетово-коричневой охрой, а для некоторых рисунков использовались черный уголь либо дающая темно-коричневый цвет окись марганца. Древний художник тщательно прорисовывал линии; по характеру наложения краски на известняк исследователи предположили, что в момент выполнения рисунков стены были сухими и на них не было водных разводов или известковых налетов, покрывших стены в более позднее время. Животные были изображены не статично, а в момент бега, скорее всего, именно в таких позах видели их древние охотники в лесах вокруг Уральских гор. Настенные рисунки позволили понять и еще одну важную вещь: уже в древности пещера выполняла культовую роль святилища, залы были населены душами животных, которым поклонялись палеолитические люди.

Несмотря на доскональное изучение пещеры в течение 1960–1970-х гг. первые свидетельства проживания человека были обнаружены в нижнем ярусе пещеры только в 1982 г., словно пещера постепенно открывала перед исследователями все свои тайны.

К счастью для археологов, на древней стоянке хорошо сохранились остатки каменного угля от кострищ. Это помогло произвести точный радиоуглеродный анализ, позволивший датировать древнее поселение и наскальные рисунки XII тысячелетием до н. э.

В ней не обнаружены останки человека - только орудия труда, а также множество костей животных, которые, очевидно, и составляли основу питания обитавших в пещере племени или семьи. Изучение небольшого культурного слоя, который был в значительной мере размыт многолетними разливами протекавшей в нижнем ярусе реки, позволило сделать вывод относительно условий проживания древнего человека в пещере. Около 14 000 лет назад условия вне пещеры были достаточно суровыми, близкими к полярным, однако в самой пещере в этот момент было относительно сухо, не образовывалось известковых разводов и не было конденсата, кроме этого, в нижнем зале была хорошая вентиляция, которая затем почему-то прекратилась; о достаточном притоке воздуха свидетельствуют многочисленные костры, которые разводили древние люди, чтобы согреться.

Всего в пещере были обнаружено 193 артефакта, помимо известковых и кальцитовых инструментов, были найдены и каменные орудия труда, которые изготавливали из кремня и зелено-коричневой яшмы, выходивших на поверхность только с другой стороны Уральских гор; это позволило сделать вывод о том, насколько далеко мог заходить древний человек по своим маршрутам в горах. Кроме того, были найдены и изделия из бивней мамонта: примитивный нож и прообраз шила.

Поразили археологов и найденные украшения, выполненные в виде обточенных бусинок из зеленого серпентинита - этот материал был относительно мягким и легко поддавался шлифовке. Несколько предметов были выполнены из сланцев и костей, похожих на бивни мамонта, кроме того, была найдена глиняная лампа, что явилось одной из самых редких археологических находок той эпохи. К сожалению, большая часть культурного слоя была уничтожена разливами Шульгана и постоянной высокой влажностью в нижней пещере, но и эти находки позволили открыть немного больше в истории развития человечества на территории Урала и Западной Сибири. Вполне возможно, что и сегодня открыты далеко не все тайны пещеры Шульган-Таш и она ждет новые поколения туристов, ученых, исследователей, чтобы подкинуть им новые загадки. Недаром башкиры всегда населяли эту пещеру умными, хитрыми и таинственными персонажами.

Пещеры Подмосковья

Несмотря на отсутствие гор, на территории Московской области пещер едва ли не больше, чем в горах Кавказа. Однако связано это не с аномалиями местности, а с интенсивной деятельностью человека по добыванию белого камня для строительства города: практически все пещеры близ столицы - искусственного происхождения и образовались в результате каменоломных работ. А так как в Средние века, когда и велось строительство Москвы, не было ни мощной техники для рытья карьеров, ни химических смесей для взрыва породы, то известняк добывался наиболее экологичным способом - вручную вырубался из толщи породы.

Постепенно, по мере выработки залежей известняка, на их месте под землей оставались длинные белоснежные коридоры. Но известняк - непрочный камень, быстро поддающийся разрушению под влиянием влаги, и большая часть выработанных коридоров осыпалась, что привело к проседанию грунта и образованию полостей уже в более высоких толщах земли.