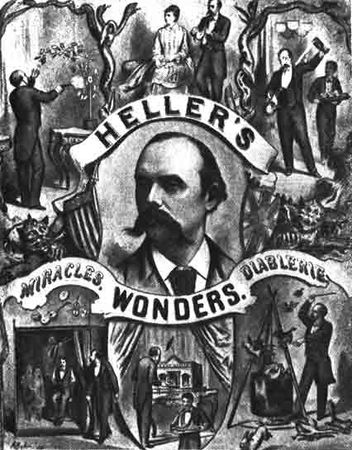

Роберт Геллер

В ином плане выступал английский иллюзионист Роберт Геллер (Уильям Генри Пальмер, 1826–1878), сын органиста Кентерберийского собора, сам хороший пианист. Он начал выступать в Лондоне, подражая Робер-Удену, но безуспешно. Пытал счастья в США. Выдавая себя за француза, чернил усы, надевал темный парик и расточал зрителям салонные любезности. Но этот стиль пришелся публике не по нраву: американские зрители сильно отличались от тех, кто восторгался Робер-Уденом в маленьком парижском театре. Пришлось совсем бросить эстраду. Незадачливый иллюзионист стал учителем музыки и органистом в одной из вашингтонских церквей.

Вкусы зрителей быстро менялись. Романтики, придававшие особое значение инструментальной и симфонической музыке, способной непосредственно выражать чувства, выдвинули плеяду выдающихся композиторов. Они вызвали у публики повышенный интерес к музыке. Во всех странах мира газеты того времени пестрят объявлениями о бесчисленных симфонических и фортепьянных концертах. Вокруг музыкальных произведений велась оживленная полемика.

На этой волне увлечения музыкой возник новый образ романтического иллюзиониста-музыканта, созданный Геллером, вновь вернувшимся на эстраду в 1861 году. На этот раз его ждал ошеломляющий успех.

Уступая своим конкурентам в технике манипуляции, Геллер превосходил их как актер и мимист. Он очень убедительно играл уже канонизированный романтическим искусством образ тонкого, впечатлительного человека с предельно обостренными чувствами, обладающего такой душевной силой, что она позволяет ему вершить чудеса.

Многие из трюков Геллера, прежде оставлявшие зрителей равнодушными, теперь, освещенные обаянием нового образа, принимались восторженно. Но славу Геллеру принесли новые трюки, изобретенные им. Лучшей его находкой была "передача мыслей на расстоянии". Сам по себе этот номер был не нов. Но Геллер проводил сеанс мнемотехники в полном молчании, не задавая партнерше никаких вопросов. Это производило огромное впечатление на зрителей и долгое время оставалось загадкой для всех.

Номер, в котором для этой цели было впервые применено электричество, подробно описан в книге Г.-Р. Эванса "Иллюзионное искусство и его мастера". Геллер расхаживал взад и вперед по центральному проходу зала, и зрители шепотом задавали ему самые различные вопросы. В глубине сцены жена Геллера, полулежа на кушетке, мгновенно отвечала на вопросы зрителей, которые она никак не могла услышать. Этот эффект достигался таким образом: среди публики сидел помощник, которому иллюзионист условными движениями сообщал ответ - он то поправлял галстук или прическу, то пожимал плечами или одобрительно кивал зрителю, задававшему ему вопрос; все эти знаки помощник, у которого под креслом была кнопка, соединенная проводом с кушеткой на сцене, тотчас передавал с помощью азбуки Морзе.

Во втором отделении Геллер садился за рояль и играл собственные сочинения. Он не додумался до соединения мнемотехники с музыкой. Это сделали только в 1890 году артисты Свенгали. У них исполнительница сидела за роялем спиной к публике и играла музыкальные отрывки из тех произведений, которые зрители называли шепотом ее партнеру, ходившему по рядам. Но и без этого выступления Геллера-пианиста способствовали успеху Геллера-иллюзиониста. В Нью-Йорке артист ежедневно выступал в открытом им на Бродвее "Зале Геллера", а затем в Лондоне основал свой "Пултеатр". Оба зала всегда были полны.

Профессор Колумбийского университета Мэтьюз говорит о Геллере: "Он был выигрышной личностью, настоящим актером в роли джентльмена…"

Еще один представитель династии Германнов, Александр (1844–1896), примыкал к тому же направлению, хотя его образ сильно отличался от образа Геллера. Подобно Компарсу, Александр Германн носил мефистофельскую бородку. Но это был уже не "любимец Мефистофеля", как Компарс, а сам Мефистофель. Отмечая, что "великий Александр", как он называл себя в афишах, был прекрасным актером, Эванс указывает на "замечательное сходство с его сатанинским величеством, которое он старался усилить всевозможными способами". Его саркастический юмор был неистощим. К тому же Александр Германн в совершенстве владел французским, английским, немецким, русским, итальянским, испанским и голландским языками и хорошо говорил по-шведски, по-португальски и по-арабски. Язвительные шутки и иронические замечания, которыми он сопровождал свои трюки, повсюду нравились зрителям. Тон беседы был сродни той "романтической иронии", которую Шлегель считал основным принципом романтического искусства.

Чтобы интимнее разговаривать со зрителями, легко отвечать остротами на их реплики, Александр Германн часто спускался в зрительный зал. Он подносил к губам бокал, до краев наполненный пенящимся шампанским, и бокал растворялся в воздухе, а затем иллюзионист обнаруживал его у кого-нибудь из зрителей в кармане и вынимал, не расплескав ни капли. Исчезало кольцо, перед тем надетое на палец одного из зрителей. Серебряная монета в руках иллюзиониста превращалась в золотую. Попутно артист жонглировал, имитировал голоса птиц и животных.

Отлично натренированные руки Александра Германна обладали не только исключительной гибкостью и проворством, но и большой силой. Он бросал со сцены карты так, что их могли ловить зрители в самых дальних рядах.

О сценическом успехе мефистофельских трюков и шуток Александра Германна можно судить хотя бы по тому, что в Лондоне он дал при полных сборах тысячу выступлений кряду.

Традиция демонических образов с течением времени утеряла свой первоначальный смысл. Уже никто не видел в них протеста против существовавших порядков (тем более что на самом деле сознательного протеста в них никогда и не было). Но иллюзионисты, заимствуя друг у друга трюки, перенимали заодно и манеру исполнения. И еще много лет спустя на эстраде можно было встретить продолжателей "демонической" традиции. Например, француз Франсуа Корделье (1839–1914) выступал под псевдонимом "Капитан Сатана", другой французский иллюзионист, Жорж Гэй (1880–1932), писал на своих афишах: "Бармен Сатаны". В ФРГ Марвелли-младший (Фриц Йокель, 1903–1971) именовал себя "Мефистофелем во фраке", а француз Пулло - "Дьяволом". Вероятно, этот образ перекликается с нигилистическими настроениями известной категории зрителей капиталистического мира, иначе он не оказался бы таким живучим.

Аллександр Ваттемар

В первой половине прошлого века, в то время как многие иллюзионисты, подражая Пинетти, старались выдавать себя за графов, маркизов и баронов, нашлись два артиста, которые вернули на эстраду образы простолюдинов. Первый из них сознательно пошел наперекор установившейся традиции. Это был французский вентролог, трансформатор и мим "господин Александр". Французские и немецкие исследователи с восхищением выделяют его среди других иллюзионистов.

"Господин Александр" начал свои жизненный путь как врач-хирург.

С 1814 года под именем Балтимора он начал давать в Берлине свои представления, занимавшие весь вечер. Они состояли из маленьких сценок. В каждой участвовали семь-десять действующих лиц, и всех их играл сам Балтимор. С поразительной быстротой и ловкостью он менял костюмы, голос, походку и манеру, мгновенно превращаясь из скромного юноши во влюбленного лорда, затем в пьяного кучера, в кормилицу с ребенком, английского танцора, старуху и, наконец, в неуклюжего упрямца. Он смеялся и тут же плакал, пел по-французски, ругался по-английски…

В одной из сценок Балтимор, сидя на столе, приставленном вплотную к раздвижному занавесу, изображал пьяного кучера, уснувшего на козлах.

В то время как кучер еще спал, Балтимор выходил на сцену в образе молодого вертопраха - ему удавалось вылезти из кучерского костюма и пролезть в щель занавеса незаметно для зрителей. Едва этот волокита после своего монолога скрывался в кулисе, кучер просыпался: Балтимор влезал в его костюм. Потом кучер снова засыпал, и на сцене появлялся английский лорд. Он хватал спящего (вернее, его пустую оболочку), тряс за плечо, чтобы разбудить, и таскал по всей сцене, причем укоризненные слова лорда раздавались вперемежку с жалобами и руганью пьяницы…

Трансформации Балтимора, основанные на мгновенном переодевании, - разновидность иллюзионного искусства. Молниеносное полное переодевание артиста - это именно фокус, иллюзионный трюк. В дальнейшем мы не раз встретимся с трансформаторами, вовсе не прибегавшими к актерской игре, которой так щедро пользовался Балтимор.

В отличие от иллюзионной трансформации перевоплощение артиста, исполняющего современные эстрадные фельетоны и миниатюры, условно. Оно ограничивается заменой одно-двух броских деталей костюма и грима. Изменение внешности артиста достигается преимущественно чисто актерскими выразительными средствами: походкой манерами, интонациями.

В Нюрнбергском музее хранится афиша выступления "чревовещателя Александра" 26 июля 1817 года. В ней кроме уже описанных сценок упоминается "разговор между г-ном Александром и г-ном Дюфуром в его комнате и со слугой, находящимся в погребе.

Окликнутый своим господином, слуга отвечает на большом расстоянии, приближается, чтобы исполнить приказание, и вновь постепенно исчезает в отдалении, после чего захлопывается дверь подвала. Г-н Дюфур споет также и арию". Конечно, и Дюфура и слугу играет все тот же "господин Александр".