Рис. 12. Типы корневых систем сорных растений:

а – стержневая, б – мочковатая, в – корневищная, г – корнеотпрысковая

У мочковатой системы главного корня нет или же он очень слабо развит, и основную массу образуют придаточные корни – мочки. Видоизменениями стержневого корня являются конический, веретеновидный, клубневидный с утолщенными боковыми корнями. У всходов семядоли, как правило, появляются на тонком стебельке – гипокотиле. В нижней своей части он переходит в корешок. Граница перехода называется корневой шейкой. У всходов корнеотпрысковых многолетников после образования первых листьев на корневой шейке появляются боковые побеги, которые дают новообразования.

У двудольных растений главный корень сохраняется в течение периода развития. У однодольных хорошо развиты вторичные корни, которые появляются из подземных стеблевых узлов. Корневищные злаковые сорняки размножаются вегетативным способом за счет новых побегов, которые образовались на подземных стеблях.

Глава 3. Классификация сорных растений

В природе существует множество сорных растений, которые по биологическому и морфологическому сходству с культурными растениями можно рассматривать как сформировавшиеся жизненные формы. Сходство с культурными растениями способствует большому распространению сорняков в посевах яровых и озимых культур. Сорные травы нетребовательны к условиям внешней среды, они морозоустойчивы, засухоустойчивы.

Сорные растения обладают большой плодовитостью. Например, количество семян пастушьей сумки может достигать 70 тысяч. Есть также сорняки, количество семян которых достигает 500 тысяч. Для сравнения: зерновые хлеба в среднем дают примерно 100 зерен на одно растение. Семена сорных трав могут не терять всхожести в течение длительного времени. Например, семена пастушьей сумки, мокрицы и многих других трав не теряют всхожести в течение 10 лет. Осложняет борьбу с сорняками и тот факт, что их семена дружно всходят.

На протяжении длительного развития земледелия происходил отбор биологических групп сорных растений, которые свойственны посевам определенных групп культурных растений. Существует группа сорняков, которая свойственна посевам яровых зерновых и пропашных культур, а также группа, свойственная посевам многолетних трав.

К посевам яровых приурочены виды однолетних сорных трав, цикл развития которых совпадает с циклом развития яровых зерновых: капуста полевая, горчица полевая, пикульник обыкновенный, пикульник видный, редька дикая, торица посевная.

Из многолетних растений в таких посевах распространены бодяк щетинистый, хвощ полевой, осот полевой. Посевы пропашных культур засоряют также звездчатка средняя, дымянка лекарственная, марь белая.

В некоторых посевах озимых распространены однолетние сорные растения, которые могут развиваться по яровому и озимому типам, например фиалка полевая, пастушья сумка, ярутка полевая, трехреберник, метлица обыкновенная. Из многолетников можно назвать такие сорные растения, как пырей ползучий, полевица гигантская. Засорителями посевов многолетних трав являются сурепка обыкновенная, одуванчик лекарственный, подорожник большой, щавелек воробьиный.

Сорные травы многочисленны и очень разнообразны, так что классифицировать их довольно сложно.

Если принимать во внимание биологические особенности сорняков, то среди них можно выделить две большие группы: сорняки случайные, необязательные (или факультативные) и сорняки настоящие, обязательные (или облигатные).

Сорняки случайные представляют собой группу растений, заносимых на возделываемую землю только при благоприятных условиях для их роста и развития. Сюда можно отнести виды дикой флоры, случайно попадающие на огороды и поля и произрастающие здесь вместе с культурными растениями. К этой группе относятся также виды, которые сохраняют способность существовать в природе.

Одни растения этой группы факультативных сорняков представляют собой лесные, луговые, болотные травы, которые заносятся на обработанную землю единичными экземплярами, они не приносят большого вреда. Другие растения этой группы являются постоянными обитателями обрабатываемых земель и представляют собой весьма серьезную угрозу для возделываемых культурных растений. Представители этих сорняков – пырей ползучий и хвощ полевой (рис. 13). Эти два вида прекрасно растут при любых условиях и очень густо разрастаются на огородах и полях. Для всех упомянутых категорий растений произрастание их на обработанных землях вовсе не обязательно для сохранения вида, уничтожение их на полях не ведет к исчезновению вида в природе.

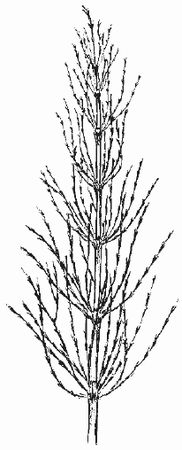

Рис. 13. Хвощ полевой

Несмотря на то что такие виды сильно засоряют возделываемые поля и наносят вред, с биологической точки зрения они могут быть отнесены к группе сорняков необязательных, или случайных.

К группе настоящих сорняков, или обязательных, можно отнести растения, которые интересны с биологической точки зрения. Они произрастают на землях, которые подвергаются обработке человеком. Эти сорняки тесно связаны с культурными растениями, разводимыми людьми, приспособлены к жизни в их сообществах, которые ежегодно создаются человеком. Истребление таких сорных трав на полях равносильно полному уничтожению их в природе вообще.

Обязательные сорняки входят в состав флоры культурных растений и являются естественными постоянными соседями последних. Эти сорняки уже настолько приспособились к условиям жизни на обрабатываемых землях, что не могут выходить за их пределы, не могут перейти к совместному существованию с дикими растениями.

Биологическая классификация основывается на морфологии, способах питания, размножения, образе жизни. Отечественными учеными – такими, как В. В. Никитин, Б. М. Смирнов, И. С. Косенко, Н. Ф. Комаров, – были разработаны биологические классификации. На основе научных данных о жизни сорных растений можно привести следующую классификацию.

Сорные растения можно разделить по способу питания и образу жизни на два биологических типа: паразитные и непаразитные. Сорные растения, которые относятся к непаразитным, более многочисленны, чем паразитные. Они ведут самостоятельный образ жизни, питание получают из почвы за счет разложения органических веществ.

Непаразитные сорные растения по продолжительности жизни можно разделить на однолетние, двулетние и многолетние.

Однолетние или монокарпические растения

Растения живут один вегетационный период, проходят полный цикл развития. Корни этих растений развиты очень слабо, в почве находятся на небольшой глубине и потому при выдергивании легко извлекаются из земли.

Однолетники размножаются с помощью семян (лебеда, сушеница, качим). Различают яровые, эфемеры, озимые и зимующие растения. Эфемеры растут и развиваются в течение нескольких недель, за лето они дают несколько поколений. Эфемеры хорошо развиваются в сырых местах. Они засоряют посевы хлебных злаков, огороды и многолетние травы. Яровые появляются весной, а затем в течение лета и осени растут и размножаются. Яровые сорняки засоряют посевы яровых культур.

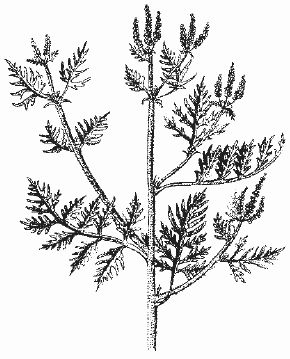

По срокам созревания их можно классифицировать на ранние и поздние. К ранним относятся плевел опьяняющий, гречишка вьюнковая, редька дикая, горчица полевая, пикульник зябра, амброзия полыннолистная (рис. 14), овсюг.

Рис. 14. Амброзия полыннолистная

К поздним относятся такие сорные растения, как куриное просо, портулак, конопля дикая, щетинник сизый, ширица обыкновенная, паслен черный. Развиваются яровые сорняки в течение одного года. Засоряют они преимущественно рано высеваемые культуры, всходы дают ранней весной, а созревают в начале лета. Семена их попадают в зерно с убранным урожаем или осыпаются на почву. Яровые сорняки, поздно созревающие, засоряют преимущественно поздние яровые и пропашные культуры – такие, как подсолнечник, просо, сахарная свекла, кукуруза. При постоянном прогревании почвы семена их дают всходы, плодоносят они во второй половине лета.

Яровые сорняки засоряют почву, а также семена культурных растений. Зимующие растения весной цветут, в период лета плодоносят. Развитие их заканчивается весной следующего года. К ним относятся такие растения, как фиалка трехцветная и пастушья сумка, гулявник, ярутка полевая, василек синий, клоповник мусорный, куколь обыкновенный, ромашка непахучая.

Зимующие сорняки засоряют и яровые, и озимые посевы, огороды, паровые поля. Озимые виды – такие, как костер полевой, рыжик озимый, костер ржаной, – засоряют озимые хлеба. Осенью они дают всходы, а цветут и плодоносят в следующем году. Для полного их развития нужна пониженная температура. Семена сорняков созревают наравне с семенами зерновых. При поздних весенних всходах сорняки образуют розетки листьев, а также кустятся.

Двулетние, или дициклические, сорняки

К ним относятся капуста степная, болиголов, пастернак, смолевка, донник белый и донник желтый, чертополох. Этим сорным растениям для полного созревания требуется два вегетативных периода. В первый год жизни у них образуется мощная корневая система с прикорневой розеткой листьев.

Стержневой корень сильно развивается и наполняется запасами питательных веществ в течение первого лета. Весной следующего года развивается цветоносный побег. Размножение у двулетников происходит при помощи семян, к таким можно отнести болиголов, донник, коровяк, чертополох и другие. Плодоносить двулетники начинают в конце лета.