Марина Мнишек.

Неизвестный польский художник. XVII век.

Внешность, плюс долги, а главное, репутация отца не позволяют нам думать, что Марина

"у ног своих видала

Я рыцарей и графов благородных;

Но их мольбы я хладно отвергала".

(A.C. Пушкин. "Борис Годунов")

Мнишек был готов сплавить дочь кому угодно. И вдруг произошло событие, которое круто изменило не только жизнь кланов Мнишеков, но и всю историю польско-русских отношений.

Само собой разумеется, старый жулик не мог упустить случая сделать свою дочь московской царицей.

Самозванец прекрасно понимал, что от него хотят. Он тайно принимает католичество и подписывает четыре договора: один - с королём Сигизмундом III и три - с Юрием Мнишеком о выплате огромных сумм и передаче десятков русских городов полякам. Как писал историк Соловьёв, "Мнишек собрал для будущего зятя 1600 человек всякого сброда в польских владениях, но подобных людей было много в степях и украйнах…". Цитата приведена умышленно, дабы автора не заподозрили в предвзятости. Первоначально местом сбора частной армии Мнишека был Самбор, но затем её передислоцировали в окрестности Львова. Естественно, что это "рыцарство" начало грабить Львовских обывателей, несколько горожан было убито. В Краков из Львова посыпались жалобы на бесчинства "рыцарства". Но король Сигизмунд вёл двойную игру, и пока воинство Мнишека оставалось во Львове, король оставлял без ответа жалобы местного населения на грабежи и насилия. Папский нунций Рангони получил при дворе достоверную информацию о том, что королевский гонец имел инструкцию не спешить с доставкой указа во Львов.

Любопытно, что польские историки оправдывают поход этого сброда на Москву. Тот же Казимир Валишевский писал: "В оправдание Польши надлежит принимать в соображение то обстоятельство, что Московия семнадцатого века считалась здесь страной дикой и, следовательно, открытой для таких предприятий насильственного поселения против воли туземцев; этот исконный обычай сохранился ещё в европейских нравах, и частный почин если и не получал более или менее официальной поддержки заинтересованных правительств, всегда пользовался широкой снисходительностью".

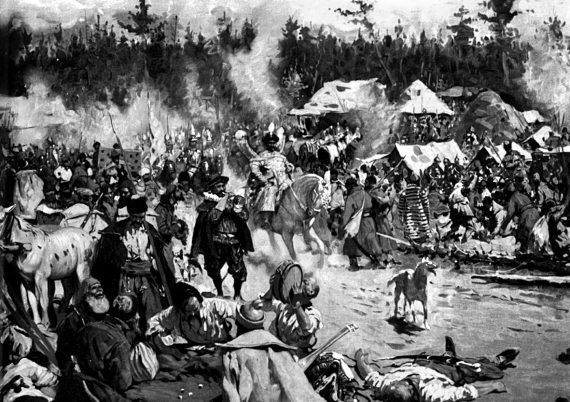

Смутное время. Худ. С. Иванов.

К моменту перехода русской границы в армии Мнишека было 1000–1100 польских гусар, сведённых в роты по 200 сабель в каждой, 400–500 человек польской пехоты, от 2000 до 3000 казаков и до 200 "москалей", то есть беглых русских.

13 октября 1604 г. войско самозванца переправилось за Днепр и стало медленно продвигаться к ближайшей русской крепости - Монастырскому острогу.

Пока мы говорили лишь о действиях самозванца и поляков. А как реагировал на это царь Борис? Начнём с того, что царь при первых же известиях о самозванце сразу установил личность самозванца и инициаторов авантюры. Немедленно к русским воеводам в пограничные городки и на сопредельные территории польским магнатам были посланы грамоты, извещающие о побеге инока Григория (в миру Юшки Отрепьева) и его самозванстве. Другой вопрос, что грамоты были составлены безграмотно, и давали возможность сторонникам Лжедмитрия оспаривать их содержание.

На Боярской думе царь прямо объявил, что подставка самозванца - это дело рук бояр. Эта фраза стала хрестоматийной и кочует из одной книги в другую, но, увы, пока никто из историков не попытался выяснить, кого конкретно имел в виду Борис. В целях пропаганды царю было выгодно объявить Лжедмитрия ставленником польских панов или иезуитов. Ведь и те, и другие ему помогали, и действовал самозванец в их интересах. "Внешнее" происхождение самозванца было на руку московским властям, с учётом неприязни русского народа к полякам и иноземцам вообще.

Однако Борис выбирает самый невыгодный в пропагандистском плане вариант - своим недругам внутри и вне страны он показывает, что измена проникла в высшие эшелоны власти. Значит, Борис знает, о чём говорит, и знает поимённо устроителей смуты. Во все времена и во всех странах за такими обвинениями следовали репрессии. Но никаких репрессий на бояр и князей не последовало. Ни жестоких - с виселицами, колёсами и колами, ни мягких - ссылок в деревню, отстранения от должности или лишения чинов.

Как же так? Знать тех, кто предал царя, предал государство, навёл на страну ляхов, и оставлять их на руководящих постах? Тут могло быть лишь два варианта - или царь Борис сошёл с ума или бояре - организаторы самозванческой интриги, уже не играли никакой роли в управлении государством. Тогда ими могли быть только Романовы с родственниками. Они и так были наказаны. Большинство братьев Никитичей умерло в ссылке, а старший брат уже давно не был Фёдором Никитичем, а был иноком Филаретом. Правда, Иван Грозный вытаскивал из монастырей и казнил многих вельмож, принявших постриг. Но Борис был умнее и прекрасно понимал, что, скажем, четвертование, Филарета ничего уже не исправит, но сильно повредит престижу царя в глазах народа. Поэтому Борис и не стал уточнять, кто именно затеял дело с самозванцем. Бояре же, надо думать, правильно поняли Годунова, и не стали задавать глупых вопросов. Расставим точки над "i" - в конце 1604 г. большинство бояр не любило Бориса, но, с другой стороны, в Москве не было бояр, любивших Романовых и желавших их возвращения.

Наши историки до сих пор не могут толком ответить на вопрос - почему беглый монах с четырьмя-пятью тысячами разношёрстного войска мог успешно воевать с лучшими воеводами и огромными ратями Московского государства? Болтовня о том, что народ де не любил царя Бориса, не мог простить ему отмены Юрьева дня, надеялся на доброго царя Димитрия и т.д., право, несерьёзна. Она годна лишь для сентиментальных девиц, да интеллигентов-образованцев, охотно распевающих: "…кавалергарда век недолог…", но не представляющих, чем кавалергард отличается, к примеру, от гусара. На самом деле никого из народа, то есть крестьян, посадских и т.п., кого современные историки понимают под народом, ни в войске самозванца, ни у царских воевод не было. И там, и там воевали профессионалы - дворяне, боевые холопы, стрельцы, гусары, казаки и др.

Династию Годуновых погубила недооценка противника и полнейшая безграмотность в стратегии войны, как царя, так и его воевод.

Посмотрим на карту. Кратчайший путь из Польши в Москву лежит через Смоленск, Вязьму и Можайск. Ареной всех предшествующих русско-польских войн традиционно была смоленская земля. По этому маршруту в 1609 г. двинулся на Русь король Сигизмунд, в 1610 г. - Жолкевский, в 1611 г. - Ходкевич, в 1618 г. - королевич Владислав, а в 1812 г. - Наполеон.

Однако в 1604 г. Лжедмитрий и Юрий Мнишек пошли кружным путём через Чернигов и Новгород-Северский, то есть на 300–350 километров южнее, чем это обычно делали завоеватели, шедшие с запада на Москву. Сделано это было не случайно. На берегах Десны и Сейма ещё со времён Ивана III строились многочисленные крепости и остроги, предназначенные для защиты южного "подбрюшья" России как от поляков, так и от крымских татар. Естественно, что сидеть в маленьких гарнизонах было скучно, шансов на чины и награды было мало. Туда отправляли опальных и проштрафившихся дворян и стрельцов. Дисциплина в крепостях и острогах была низкая, жалованья на жизнь не хватало, и служилые люди часто промышляли разбоем.

В XIX веке в районах засечных линий XVI–XVII веков возникали курьёзные ситуации. Вот, к примеру, приговорят местные власти крестьянина-однодворца к наказанию плетьми, а тут бежит его жена и машет какой-то древней грамотой. Тут и выясняется, что сей мужик - прямой Рюрикович или Гедиминович, и пороть его никак нельзя. Замечу, что тут нет ничего удивительного. Молодой княжич в чине рынды мог быть в украинном городе сотником. А через два года его вызывали в Москву, производили в стольники и оставляли при дворе или отравляли в небольшой город воеводой. Но, увы, частенько княжича и забывали: умер влиятельный отец или дядя, или весь род в опалу попал. И вот сотник на всю жизнь застревает в украинном городе, женится на дочке сотника, а то и простого стрельца. И пошло-поехало, и после ликвидации крепости в XVIII веке потомки княжича становятся обывателями или крестьянами-однодворцами.

Появление же царевича Димитрия для большой части служилых было манной небесной. А серьёзно, каким другим способом они могли получить богатство, чины, покинуть остроги, вокруг которых постоянно рыщут злые татары и не менее злые ляхи и переселиться в хоромы в Москве?

Находясь в четырехугольнике Чернигов - Стародуб - Кромы - Рыльск, самозванец мог спокойно проигрывать сражения, нести сколь угодно большие потери и… продолжать войну до бесконечности. Ведь оружие и порох Лжедмитрий свободно получал из Польши, оттуда же шли толпы грабителей-шляхтичей. С Дона и Днепра к Лжедмитрию шли казаки. Наконец, в упомянутом четырехугольнике хватало и русских служилых.