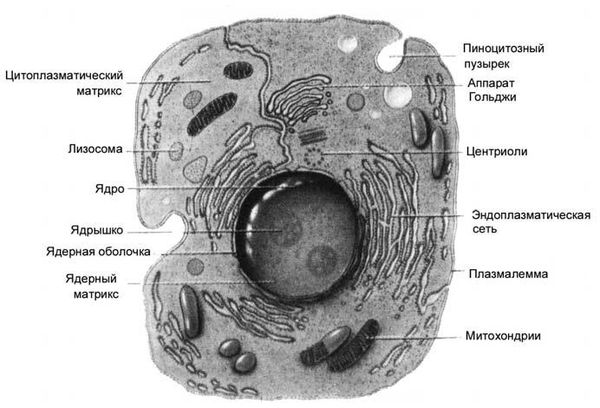

Строение ядерной клетки (эукариоты)

Система внутренних мембран формирует сеть трубчатых цистерн и пузыревидных расширений до 100 нм в диаметре (так называемый эндоплазматический ретикулюм), аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли и множество других внутриклеточных образований – органелл. На лизосомы – крохотные пузырьки около двух микрон в диаметре – возложена функция внутриклеточного пищеварения, аппарат Гольджи управляет ростом ЦПМ и принимает участие в обмене белков и углеводов, а вакуоли служат целям осмотической регуляции, сначала всасывая, а затем выводя наружу воду, проникшую в клетку из внешней среды. В полостях эндоплазматической сети располагаются небольшие тельца – рибосомы, на которых идет синтез белка.

Все органеллы плавают в жидкой внутриклеточной среде – цитоплазме, которая представляет собой гомогенный водный раствор неорганических и органических веществ (в частности, белков и ферментов) с вязко-упругими свойствами. Подобная консистенция достигается за счет микрофиламентов – тонких и длинных нитевидных белковых структур. Цитоплазма не покоится, но течет со скоростью от одного до шести сантиметров в час, и органеллы перемещаются вместе с ней. Кроме того, микрофиламенты отвечают за перемещение клеточных ядер и некоторых других органелл и принимают участие в образовании перетяжки в ходе клеточного деления.

Особый интерес представляют митохондрии – энергетические станции клетки (в растительных клетках их аналогом являются хлоропласты). Эти органеллы обладают развитой системой собственных эндомембран, которые являются продолжением их двуслойной оболочки и образуют внутренние выпячивания – кристы. В клетке имеется от ста пятидесяти до полутора тысяч митохондрий, а у крупных простейших их количество достигает полумиллиона. Окисляя органические вещества, митохондрии накапливают энергию в форме аденозинтрифосфата (АТФ), которой и снабжают клетку. Хлоропласты растительных клеток осуществляют процессы фотосинтеза, то есть преобразуют энергию солнечного света в энергию химических связей сложной органики, прежде всего углеводов. Из простых веществ, вроде углекислого газа и воды, они синтезируют сложные органические соединения. Как митохондрии, так и пластиды располагают собственным генетическим аппаратом – кольцевой молекулой ДНК и могут размножаться самостоятельно, вне зависимости от деления клетки.

Но почему все-таки митохондрии и хлоропласты так непохожи на большинство органелл и выглядят явными "чужаками"? На этот вопрос отвечает теория эндосимбиоза, согласно которой митохондрии и хлоропласты являются потомками древних прокариот вроде современных бактерий и одноклеточных сине-зеленых водорослей (цианобактерий). В незапамятные времена они проникли в более крупные клетки и поселились там на правах симбионтов.

И действительно, митохондрии животных клеток и хлоропласты растительных, занятые добыванием и преобразованием энергии для внутриклеточных биохимических и генетических процессов, чрезвычайно похожи на самостоятельные одноклеточные организмы. Они отграничены от цитоплазмы хозяйской клетки полноценной двойной мембраной, имеют свой собственный генетический аппарат и размножаются относительно независимо от деления всей клетки и ее ядра.

Этим сходство митохондрий с бактериями не ограничивается: например, все их белки начинаются с одной и той же экзотической аминокислоты – N-формилметионина. Он весьма распространен у бактерий, но не встречается в белках, кодируемых ядерными генами эукариотической клетки.

И хотя существуют альтернативные гипотезы происхождения органелл эукариотических клеток, подавляющее большинство ученых разделяют теорию эндосимбиоза. Например, у современного исследователя В. Г. Дебабова сомнений нет никаких: "Предшественниками митохондрий были протеобактерии, а предшественниками хлоропластов – цианобактерии".

Недавно этот сугубо академический вопрос об эволюционном происхождении митохондрий нашел подтверждение в практической медицине. Речь идет о сепсисе, который в обиходе называют заражением крови. Обычно он возникает как осложнение местного нагноительного процесса, когда микроорганизмы из первичного очага проникают в кровяное русло и начинают бурно размножаться.

Однако бывает так, что несмотря на типичную клиническую картину острого сепсиса, микробы в крови больных отсутствуют. Это парадоксальное состояние (сепсис без сепсиса) встречается при тяжелых внутренних травмах (но без открытых ран или повреждений кишечника) и получило название "синдром системного воспалительного ответа". Излишне говорить, что ударные дозы антибиотиков в этом случае бесполезны: бактерий в крови нет, и антибиотикам просто не на что действовать.

Долгое время "сепсис без сепсиса" оставался загадкой, и вот совсем недавно ответ удалось найти. При тяжелых травмах внутренних тканей из разрушенных клеток в кровь поступает огромное количество митохондрий и их обломков, которые и запускают воспалительную реакцию. Из-за сходства с бактериями иммунная система считает их опасными микробами, поднимает тревогу и запускает каскад реакций, как при реальной инфекции. А в обычных условиях нам ничего не грозит, поскольку митохондрии плавают внутри клеток, так что их гены и белки остаются для иммунной системы невидимыми.

Приблизительно в центре клетки находится довольно крупное округлое образование – клеточное ядро, окруженное собственной двойной мембраной и заполненное вязкой жидкостью – кариоплазмой. Внутри ядра лежит тельце поменьше – ядрышко. А вот хромосомы – своего рода командный пункт – без помощи электронного микроскопа не разглядеть: они становятся видимыми, когда клетка начинает подготовку к делению.

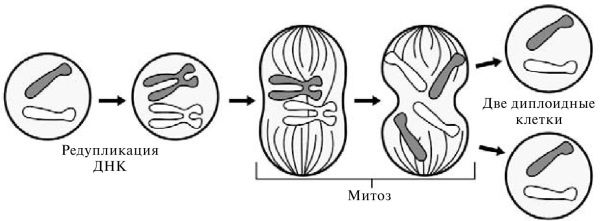

Но вот клетка приступила к митозу. Внутри ядра образовался рыхлый клубок длинных перепутанных нитей – произошла спирализация хромосом. Теперь они хорошо заметны в обычный световой микроскоп. Нити медленно и хаотично движутся, постепенно становясь все короче и толще. Рассосалась ядерная мембрана, исчезло ядрышко. Хромосомы, ставшие совсем короткими и плотными, выходят в цитоплазму и располагаются в экваториальной плоскости клетки, выстроившись в цепочку. Затем они расщепляются вдоль – их количество удвоилось. Теперь сестринские хромосомы лежат параллельно друг другу.

Митоз

На полюсах клетки тоже произошли изменения: от периферии к центру медленно ползут тонкие нити. Это заработала центриоль – полый цилиндр, продуцирующий веретено деления, те самые тонкие нити, что ползут к экватору. Центриоль – небольшая внутриклеточная структура, от 350 до 500 нм длиной и около 150 нм в диаметре. Незадолго до удвоения хромосомного материала она делится пополам, и эти половинки оперативно разъезжаются к противоположным полюсам делящейся клетки.

Веретено деления представляет собой протяженный конгломерат из пучка тубулярных образований (микротрубочек), которые упакованы в плотный тяж из нескольких десятков полых элементарных волокон (вплоть до сотни и даже более). Один конец веретена деления зафиксирован на центриоли, а другим цепляется за хромосомную перетяжку – кинетохор, или центромеру, после чего нити веретена начинают сокращаться и растаскивают хромосомы к полюсам клетки.

Когда хромосомы собираются у полюсов, образуется перетяжка, рассекающая материнскую клетку надвое. На ее месте возникают две дочерние клетки, и каждая из них получает полный набор генетического материала, поскольку он был предварительно удвоен.

Это и есть митоз – стандартное бесполое размножение эукариотических клеток, протекающее в несколько стадий (профаза, прометафаза, метафаза, анафаза и телофаза). Стадия, когда клетка пребывает в покое, называется интерфазой.

Однако помимо митоза существует, как мы помним, и другой вариант клеточного деления – мейоз (от греч. méiosis – "уменьшение"). Таким путем образуются половые клетки – гаметы. Но что и почему уменьшается в ходе мейоза?

Сначала повнимательнее присмотримся к хромосомам. Пусть это будет хотя бы горох, на котором Мендель открыл законы наследственности. Во всех клетках, даже если они взяты из разных частей растения, мы обнаружим 14 хромосом. Они располагаются попарно, значит, в случае гороха мы имеем семь пар – семь разновидностей хромосом. Хромосомы разных пар отличаются друг от друга некоторыми деталями строения – расположением перетяжек, длиной, толщиной и др. Но внутри каждой пары хромосомы похожи как две капли воды, поэтому их называют гомологичными (подобными).