Первые миссионеры, вступившие на земли древних пруссов, обычно считали местное население погрязшим в язычестве. Архиепископ Адам Бременский так писал примерно в 1075 году: "Зембы, или пруссы, самый гуманный народ. Они всегда помогают тем, кто попадает в беду в море или на кого нападают разбойники. Они считают высшей ценностью золото и серебро… Много достойных слов можно было сказать об этом народе и их моральных устоях, если бы только они верили в Господа, посланников которого они зверски истребляли. Погибший от их рук Адальберт, блистательный епископ Богемии, был признан мучеником. Хотя они во всем остальном схожи с нашим собственным народом, они препятствовали, вплоть до сегодняшнего дня, доступу к своим рощам и источникам, полагая, что они могут быть осквернены христианами.

Своих тягловых животных они употребляют в пищу, используют их молоко и кровь в качестве питья настолько часто, что могут опьянеть. Их мужчины голубого цвета [может быть, голубоглазы? Или имеется в виду татуировка?], краснокожи и длинноволосы. Обитая в основном на непроходимых болотах, они не потерпят ничьей власти над собой".

На бронзовой двери собора в Гнезно, на севере Польши (летописные упоминания встречаются начиная с XII века), изображена сцена приезда первого миссионера, епископа Адальберта, в Пруссию, его споры с местной знатью и казнь. Пруссы изображены с копьями, саблями и щитами. Они безбородые, но с усами, волосы подстрижены, на них килты, блузы и браслеты.

Скорее всего, у древних балтов не было собственной письменности. Пока не найдены надписи на камне или на бересте на национальном языке. Самые ранние из известных надписей, сделанные на древнепрусском и литовском языках, датируются соответственно XIV и XVI веками. Все другие известные упоминания о балтийских племенах сделаны на греческом, латинском, немецком или славянском языках.

Сегодня древнепрусский язык известен только лингвистам, которые изучают его по словарям, опубликованным в XIV и XVI столетиях. В XIII веке балтийские пруссы были завоеваны тевтонскими рыцарями, немецкоговорящими христианами, и в течение последующих 400 лет прусский язык исчез. Преступления и зверства завоевателей, воспринимавшиеся как деяния во имя веры, сегодня забыты. В 1701 году Пруссия стала независимым немецким монархическим государством. С этого времени название "прусский" стало синонимом слова "немецкий".

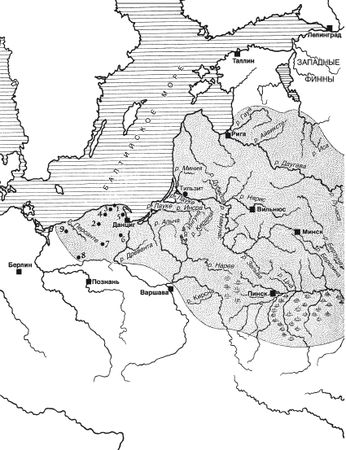

Земли, занятые народами, говорящими на балтийских языках, составляли примерно одну шестую тех, что они занимали в праисторические времена, до славянских и немецких вторжений.

По всей территории, расположенной между реками Вислой и Неманом, распространены древние названия местностей, хотя в основном германизированные. Предположительно балтийские названия обнаруживаются и западнее Вислы, в Восточной Померании.

Археологические данные не оставляют сомнений в том, что до появления готов в низовьях Вислы и в Восточной Померании в I веке до н. э. эти земли принадлежали прямым потомками пруссов. В бронзовом веке, до экспансии центральной европейской лужицкой культуры (примерно 1200 г. до н. э.), когда, видимо, западные балты заселяли всю территорию Померании вплоть до нижнего Одера и ту, что сегодня является Западной Польшей, до Буга и верховий Припяти на юге, мы обнаруживаем свидетельства о той же самой культуре, которая была широко распространена в древних прусских землях.

Южная граница Пруссии доходила до реки Буг, притока Вислы, о чем свидетельствуют прусские наименования рек. Археологические находки показывают, что современное Подлясье, расположенное в восточной части Польши, и белорусское Полесье в доисторические времена были заселены судовянами. Только после длительных войн с русскими и поляками в течение XI–XII веков южные границы расселения судовян ограничились рекой Нарев. В XIII веке границы даже отодвинулись еще дальше на юг, по линии Островка (Остероде) – Ольштын.

Балтийские названия рек и местностей бытуют на всей территории, расположенной от Балтийского моря до Западной Великороссии. Встречается множество балтийских слов, заимствованных из финноугорского языка и даже от волжских финнов, которые жили на западе России. Начиная с XI–XII веков в исторических описаниях упоминается воинственное балтийское племя галиндян (голядь), жившее выше реки Протвы, около Можайска и Гжатска, к юго-востоку от Москвы. Все сказанное свидетельствует о том, что балтийские народы проживали на территории России до вторжения западных славян.

Балтийские элементы в археологии, этнографии и языке Белоруссии занимали исследователей начиная с конца XIX столетия. Обитавшие в районе Москвы галиндяне породили любопытную проблему: их название и исторические описания этого племени указывают на то, что они не относились ни к славянами, ни к угро-финнам. Тогда кем же они были?

В самой первой русской летописи "Повесть временных лет" галиндяне (голядь) впервые упоминаются в 1058-м и в 1147 годах. Лингвистически славянская форма "голядь" происходит от древнепрусского "галиндо". Этимология слова может быть объяснена и с помощью литовского слова galas – "конец".

В древнепрусском галиндо также обозначало территорию, расположенную в южной части балтийской Пруссии. Как мы уже отмечали, прусские галиндяне упоминаются Птолемеем в его "Географии". Вероятно, жившие на территории России галиндяне были названы так, потому что они располагались восточнее всех балтийских племен. В XI и XII веках со всех сторон их окружали русские.

В течение столетий русские воевали против балтов, пока наконец не покорили их. С этого времени упоминаний о воинственных галиндянах не было. Скорее всего, их сопротивление было сломлено, и, вытесненные увеличившимся славянским населением, они не смогли выжить. Для балтийской истории эти немногие сохранившиеся фрагменты имеют особенно важное значение. Они показывают, что западные балты сражались против славянской колонизации на протяжении 600 лет. Согласно лингвистическим и археологическим исследованиям с помощью этих описаний можно установить территорию расселения древних балтов.

На современных картах Белоруссии и России едва ли можно обнаружить балтийские следы в названиях рек или местностей – сегодня это славянские территории. Однако лингвисты смогли преодолеть время и установить истину. В своих исследованиях 1913-го и 1924 годов литовский лингвист Буга установил, что 121 наименование рек в Белоруссии имеет балтийское происхождение. Он показал, что почти все наименования в верхнем Поднепровье и верхнем течении Немана, бесспорно, балтийского происхождения.

Некоторые аналогичные формы встречаются в названиях рек Литвы, Латвии и Восточной Пруссии, их этимология может быть объяснена путем расшифровки значения балтийских слов. Иногда в Белоруссии несколько рек могут носить одно и то же название, например, Водва (так называется один из правых притоков Днепра, другая река расположена в районе Могилева). Слово происходит от балтийского "вадува" и часто встречается в названиях рек в Литве.

Следующий гидроним "Лучеса", которому в балтийском соответствует "Лаукеса", происходит от литовского lauka – "поле". Река с таким названием есть и в Литве – Лаукеса, в Латвии – Лауцеса и трижды встречается в Белоруссии: на севере и на юго-западе от Смоленска, а также к югу от Витебска (приток верхней Даугавы – Двины).

До настоящего времени названия рек лучше всего позволяют установить зоны расселения народов в древности. Буга был убежден в первоначальном заселении современной Белоруссии именно балтами. Он даже выдвинул теорию, что вначале земли литовцев, возможно, располагались к северу от реки Припять и в верхнем бассейне Днепра. В 1932 году немецкий славист М. Фасмер опубликовал перечень названий, которые считал балтийскими, куда входят названия рек, расположенных в районах Смоленска, Твери (Калинин), Москвы и Чернигова, расширив зону расселения балтов далеко на запад.

В 1962 году русские лингвисты В. Топоров и О. Трубачев опубликовали книгу "Лингвистический анализ гидронимов в верхнем бассейне Днепра". Они обнаружили, что более тысячи названий рек в верхнем бассейне Днепра балтийского происхождения, об этом свидетельствует этимология и морфемика слов. Книга стала очевидным свидетельством длительной оккупации балтами в древности территории современной Белоруссии и восточной части Великороссии.

Распространение балтийской топонимики на современных русских территориях верхнего Днепра и бассейнов верхней Волги является более убедительным доказательством, чем археологические источники. Назову некоторые примеры балтийских названий рек районов Смоленска, Твери, Калуги, Москвы и Чернигова.

Истра, приток Вори на территории Гжатска, и западный приток Москвы-реки имеет точные параллели в литовском и западнопрусском. Исрутис, приток Прегеле, где корень *ser"sr означает "плыть", a strove означает "поток". Реки Вержа на территории Вязьмы и в районе Твери связаны с балтийским словом "береза", литовским "берзас". Обжа, приток Межи, расположенный в районе Смоленска, связывается со словом, обозначающим "осина".

Река Толжа, расположенная в районе Вязьмы, приняла название от *tolža, которое связывается с литовским словом tilžti – "погружаться", "находиться под водой"; название города Тильзита, находящегося на реке Неман, того же происхождения. Угра, восточный приток Оки, соотносится с литовским "унгурупе"; Сож, приток Днепра, происходит от *Sðza, восходит к древнепрусскому suge – "дождь". Жиздра – приток Оки и город, носящий то же название, происходит от балтийского слова, означающего "могила", "гравий", "грубый песок", литовское žvigždras, žvirgždas.