Расстояние и затрата сил

Оказалось, что при попутном ветре в танце будет указано расстояние, меньшее, чем в действительности; зато в случае встречного ветра оно будет преувеличено, в чем нетрудно убедиться. Из этого был сделан вывод, что указание относится не столько непосредственно к расстоянию, сколько к определенной затрате мышечной энергии, необходимой для того, чтобы покрыть его. Здесь мы имеем дело с чем-то похожим на принятый у первобытных племен способ определения расстояния, основанный на вычислении длины пути с учетом всех трудностей перехода. И сейчас у некоторых народов единица длины меньше для гор, чем для равнины, потому что на продвижение по горным дорогам затрачивается больше времени.

Следя за танцовщицей, пчелы получают еще одно ценное указание: сколько "горючего" надо захватить в дорогу, чтобы хватило на перелет. Действительно, пчела представляет собой летательный аппарат, который потребляет для передвижения много глюкозы; вот почему она должна поглотить перед вылетом количество меда, достаточное для того, чтобы не застрять в пути.

В вопросе о точном соотношении ритма танца и расстояния мнения отдельных авторов несколько расходятся. Дело в том, что информация о расстоянии состоит из нескольких элементов, чуть не сказал - "фонем". Говоря об изменениях в ритме танца, нужно различать время, в которое завершаются два полуоборота, и время, расходуемое на виляющие движения, производимые танцовщицей. Как показала запись на пленку, частота виляний постоянна и не зависит от расстояния; следовательно, она не может служить мерилом. Продолжительность же виляний так же строго пропорциональна расстоянию, как и время, затрачиваемое на два полуоборота. Что касается длины пути, проделанного во время виляющего танца, то она не находится в строгом соответствии с расстоянием. Чрезвычайно интересно, что здесь, по-видимому, играет некоторую роль обучение, так как пчелы делают меньше ошибок, если ими прослежены не одна, а несколько фаз танца, иными словами, если они имели возможность повторить урок, а может быть, на основании нескольких совершенных при них циклов они выводят среднее арифметическое (пчела отнюдь не представляет собой точного прибора, и длительность виляющего пробега в разных фазах танца изменяется).

Эран исследовал способы определения расстояния, которыми пользуется пчела во время полета; она, несомненно, определяет с помощью усиков и силу воздушного течения при полете, и время, на протяжении которого это течение воздействует на нее; оба показателя, вероятно, входят в сигнал о расстоянии наряду с мускульным усилием.

Отто изменял время полета от улья или к улью, перенося пчелу, пока она тянула сироп из мисочки, на более далекое от улья расстояние (с пчелами, когда они кормятся, можно проделывать что угодно, они ни на что не реагируют). После этого длина обратного пути становится совсем другой, чем длина пути от улья к взятку. В таком случае в танцах будет указано расстояние, соответствующее среднему арифметическому всех длин путей, проделанных туда и обратно; следовательно, при сообщении о расстоянии учитывается затрата энергии во время обоих полетав.

Указание направления

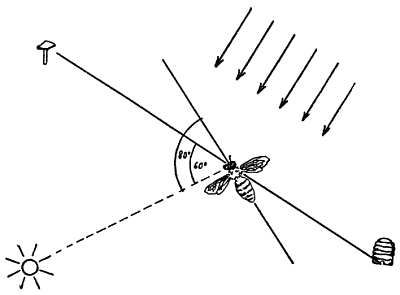

Следует прежде всего отметить, что направление указывается с большой точностью: ошибка не превышает нескольких градусов, для расстояния 800 метров, обычного для полета ищущих корма пчел (рис. 4).

Рис. 4.Отклонение, вызванное ветром.

Направление ветра (показано стрелками вверху справа) компенсируется пчелой, на что указывает положение ее тела (под углом к направлению на корм). Но она при этом будет видеть солнце под углом (здесь угол равен 80°), отличающимся от истинного угла между направлением на солнце и на корм (здесь угол 60°). В танце, однако, будет содержаться указание на угол 60° (по Линдауэру).

Но мы уже видели, что пчелы "вычисляют" (привожу термин Фриша: einkalkulieren) направление своего пути по солнцу, и это порождает немало трудностей. Начнем с того, что солнце в течение дня перемещается: установлено, что; в то время как кисочка с кормом остается на месте, указание направления изменяется в соответствии с часом, когда он дается. Если до источника корма приходится лететь несколько километров, то ко времени возвращения пчелы в улей, солнце может значительно переместиться (ведь скорость полета пчелы не превышает 20 километров в час). В таком случае указание относительно направления дается в соответствии с положением солнца в момент исполнения танца, а не в момент сбора взятка.

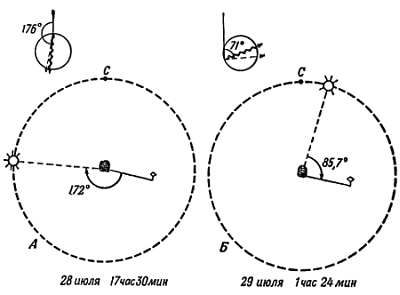

В 1954 году Линдауэр открыл еще одно весьма любопытное явление: долготанцующих пчёл (Dauemtanzerinnen). Их можно наблюдать главным образом в тех случаях, когда медосбор очень обилен и разведчицы, естественно, особенно возбуждены. Плясуньи тогда выделывают свои пируэты в улье в течение многих часов. Все происходит в самой глубине колонии, в темноте, и они никак не могут видеть перемещений солнца, а между тем дают неизменно правильные указания: угол наклона восьмерки в танце изменяется точно в соответствии с положением солнца (рис. 5). Такие танцы могут продолжаться целый день. Время от времени сборщицы приближаются к этим неустанно кружащимся на сотах "танцующим часам", узнавая по ним направление, в котором следует лететь за кормом.

Рис. 5."Долготанцующие пчелы".

Пчела получила сироп в 17 час 30 мин на кормушке, расположенной на восток от улья. Она видела солнце под углом 172° влево от столика с кормушкой (А). На чертеже вверху показано, как она делает в танце ошибку на 4° (А). После полуночи, в 1 час 24 мин, пчелу побуждают к возобновлению танца, внезапно включая освещение. Тогда она указывает предполагаемое в это время местоположение солнца (85,7°), хотя, конечно, никогда не могла видеть его ночью. Ошибка составляет всего 14° (вверху) (Б) (по Линдауэру).

Но бывает, что солнце скрывается. При этом возможны два положения: либо кусочек синего неба остается чистым, либо оно все затянуто облаками. Если кое-где еще виднеется синева, то свет, который от нее исходит, частично поляризован, и плоскость поляризации находится в прямой связи с положением зоны синевы относительно солнца. Фриш доказал, что пчелы воспринимают поляризованный свет. Действительно, если пчел во время танца накрыть листом специального поляризующего свет материала - поляроида и начать его вращать, бедняжки сразу же окажутся полностью дезориентированными. Таким образом можно заставить их передавать в своих сообщениях совершеннейшую чушь.

После того как Фриш сделал это замечательное наблюдение, биологи открыли восприимчивость к поляризованному свету у многих других насекомых и ракообразных. Возможно, это свойство присуще сложному фасеточному глазу в отличие от глаза позвоночных. Нейрофизиологи, со своей стороны, научились вводить в глаз насекомого микроэлектроды; оказалось, что электрический ток, возникающий при освещении глаза, зависит от плоскости поляризации света. По указаниям Фриша была создана модель глаза пчелы, состоящая из отдельных поляроидов, надлежащим образом расположенных вокруг центра; через этот прибор можно было видеть небо таким, каким оно, без сомнения, представляется взору пчелы, - разделенным на большие светлые и темные зоны, в зависимости от положения солнца по отношению к рассматриваемой зоне.

А все же попробуйте понять, как им удается установить положение солнца при сплошной облачности. Ведь плотность облаков иногда такова, что дневное светило становится совсем невидимым, по крайней мере для человеческого глаза. Был проделан необычный опыт; его необычность состояла в том, что биологи дали новые сведения физикам, что раньше бывало редко. Теперь это случается все чаще. Даже в самую пасмурную погоду пчелы-танцовщицы, нисколько не смущаясь, продолжают свои пляски, если только не поставить с той стороны, где, по предположениям, находится солнце, фильтр, не пропускающий к ним ультрафиолетовых лучей. Приходится, следовательно, допустить, что ультрафиолетовые лучи проходят сквозь облака, что позволяет пчелам определять положение солнца.

Когда я рассказал это знаменитому климатологу Мерикоферу (Давос), он раскричался. "Это немыслимо, - заявил он самым категорическим образом. - Ультрафиолетовые лучи не проникают сквозь облака! Или Фриш ошибся, или вы его не поняли".

Я не посмел спорить, тем более, что сам не проводил исследований, о которых шла речь. Но вот недавно Фриш подобрал ключ к этой тайне. Одна фирма прислала ему особо контрастные пластинки, чувствительные к ультрафиолетовым лучам. Теперь, нацелясь объективом фотоаппарата на тучи (правда, все же не слишком темные), можно было получить при небольшой выдержке снимок, на котором на месте солнца виден более светлый диск. Значит, какое-то количество ультрафиолетовых лучей действительно проникает сквозь облака, а физики этого и не подозревали; и более того, пчелы чувствительнее к этим лучам, чем мы думали. Бывает, однако, что при очень уж густой облачности отказывают даже наши особо контрастные пластинки. Но и пчелы тогда перестают танцевать.