Прежде всего отметим, что животное при виде пищи или голодное животное издает совсем особые звуки. Коллиас, например, вырастил птенца одного из видов дроздов (Turdus migratorius), который кричал по-разному в зависимости от того, насколько он был голоден. Когда ему давали червяка, он какое-то время молчал, потом начинал тихо попискивать; через несколько минут раздавались уже более громкие односложные звуки, и наконец - целая серия еще более раскатистых нот в два слога. Перед тем как схватить червяка - предмет своих желаний, птенец испускал целую серию отрывистых, пронзительных нот. Именно так кричат птенцы, когда они видят родителей. Когда их не видно, нет смысла кричать. Стоило Коллиасу спрятаться, как его птенец тоже умолкал. С другой стороны, и родители, принося корм, издают особый крик; когда Коллиас глухо посвистывал, что на языке его питомцев означает: "вот еда", птенцы широко разевали клювы, если даже он им ничего не приносил.

"Призыв к еде" у уток хорошо известен охотникам во всем мире; они без труда имитируют его, и утки, легко попадаются на эту удочку. Фрингс показал, что поведение чайки различно в зависимости от того, какое количество пищи она находит: если пищи немного, она тут же ее съедает, а если много - раздается "призыв к еде", привлекающий других сородичей.

Это напоминает "охотничьи сигналы" у волков. Они бывают трех видов: довольно тихое и протяжное завывание - простой сигнал к сбору; завывание более высокого тембра, на двух нотах, - нужно не медля идти по горячим следам; отрывистый лай, сопровождаемый воем, - это уже улюлюканье, значит, дичь на виду. Конечно, не всегда все идет так гладко, часто приходится бороться за слишком скудный корм; тогда раздается "сигнал угрозы", и часто его бывает достаточно, чтобы обратить врага в бегство.

Я не могу закончить эту главу, не упомянув о медоуказчике (Indicator indicator). Эта птица любит мед, но не решается подступиться к пчелам, зато она прекрасно умеет находить их гнезда. Получив столь ценную информацию, медоуказчик принимается виться вокруг человека и при этом так кричит и такое вытворяет, что не понять нельзя: он требует, чтобы за ним следовали. Стоит сделать вид, что вы идете за птицей, она с криком понесется к гнезду пчел, но скоро вернется проверить, продолжаете ли вы свой путь. Когда человек подходит к гнезду, возбуждение птицы достигает предела: она подлетает то к гнезду, то к человеку и заливается во всю мочь. Такое старание нельзя не вознаградить. После того как гнездо обобрано, в сотах всегда остается достаточно меда, чтобы угостить медоуказчика. Недавно было установлено, что в кишечнике этой птицы имеются ферменты, благодаря которым она способна усваивать даже воск. Интересно, а не случается ли так, что медоуказчик приводит своего помощника человека, не к дуплу дерева, а на пасеку? Я ничего не нашел об этом в литературе. А когда нет человека, птица пользуется услугами медведя, который, по-видимому, прекрасно понимает, куда она гнет, и охотно следует за ней. Ведь медведи очень любят мед, и пчеловоды в некоторых местностях вынуждены окружать свои пасеки проволокой, через которую пропускают ток, чтобы отвадить косолапого, который всегда норовит собрать мед раньше хозяина…

Разумеется, все теряются в догадках относительно эволюционного механизма, который привел: к столь поразительным результатам. Одни опять валят все на естественный отбор. Но такое объяснение, по правде говоря, возвращает нас к тому периоду, когда биология еще не вышла из пеленок, - оно не поддается проверке и не выводит нас из области догадок. Я предпочитаю думать что, поскольку наша наука еще очень молода - она только родилась, - в природе еще достаточно механизмов, в которых мы пока не умеем разобраться.

Приближение врага. Всем знакомы крики птиц, служащие сигналом тревоги; Фрингс записал их и даже сумел использовать для охраны посевов от ворон и рыбных промыслов - от чаек; результат получается отличный - удается одновременно избавиться от птиц и оглохнуть от рева громкоговорителей, подключенных к магнитофону. Дозорные своим криком сообщают даже о том, какой именно приближается враг и с земли или с воздуха его надо ждать. После сигнала все птицы замирают в неподвижности и безмолвии, особенно птенцы, которые тут же прекращают свой писк. А не служит ли крик, птиц сам по себе ориентиром для хищника? Не помогает ли он ему обнаружить добычу? По-видимому, однако, это не так. В частности, когда сокол подлетает к месту обитания кустовых синиц (Psaltriparus minimus), все птенцы поднимают минуты на две адский шум, причем, как отмечает Гримзель, в результате совершенно невозможно точно определить место, откуда этот шум исходит.

По крику калифорнийских сусликов Citeltus beecheyi можно узнать, увидели ли они, к примеру, сокола, змею или млекопитающее. Степень тревоги, понятно, тоже отражена в крике и зависит главным образом от близости врага. Если подходить к гнезду птицы Dumetella carolinensis, она испускает короткие повторяющиеся ноты, выражающие тревогу, но, когда оказываешься в непосредственной близости, птица начинает мяукать, как кошка, откуда ее английское название catbird (птица-кошка). Следует сказать, что животные способны воспринимать сигналы тревоги, издаваемые другим видом: тюлень непременно уходит под воду, когда слышит крик баклана, предупреждающий об опасности.

Звуковые сигналы в брачный период у птиц буквально неисчислимы. Одни сигналы предупреждают о том, что территория занята, и если у соперника хватит отваги откликнуться, законный владелец поспешит к границам, чтобы задать чужаку трепку. Охотники хорошо знают эти позывные и пользуются ими, чтобы подманить птицу. Такой же или по крайней мере очень похожий призыв привлекает самку. Едва она появляется, самец прекращает пение.

Когда несколько птиц живут по соседству, причем каждая имеет свою территорию, особая песня оповещает всех о приближении самок. При этом у многих видов самка издает ответный крик, из чего можно заключить, что у моногамов супруги распознают друг друга по тончайшим оттенкам голоса.

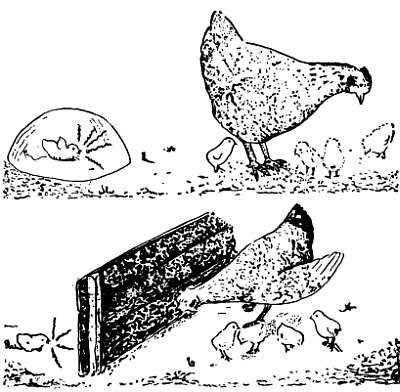

Звуковая сигнализация между родителями и детьми очень развита; сюда входят и уже описанные выше сигналы, оповещающие о приближении врага. Бывает, что один из родителей, летавший за кормом в то время, пока другой оставался сидеть на яйцах, по-особому кричит, предупреждая о своем возвращении заранее, когда его еще нельзя увидеть. Утки Aix sponsa, вьющие гнезда в дуплах над землей, специальным сигналом подбадривают своих птенцов перед вылетом из гнезда. Детеныши, чувствуя голод или страх, орут вовсю, а иногда (чаще это детеныши млекопитающих, но нередко и птиц, например цыплята и утята) издают звуки, выражающие как бы удовольствие. Каждому знаком призывный крик курицы - она может созвать цыплят даже к микрофону, через который сигнал транслируют; значит, видеть мать им необязательна. Точно так же и мать можно привлечь призывным кричном цыпленка; но посадите цыпленка под звуконепроницаемый стеклянный колпак - и курица, прекрасно видя его, равнодушно пройдет мимо (рис. 44).

Рис. 44.Опыт Брюкнера, показывающий различную реакцию курицы на цыпленка.

Наверху - курица отлично видит цыпленка, спрятанного под стеклянным колпаком, но, не слыша его криков, она совершенно не обращает на него внимания; внизу - цыпленок не виден, но слышен его крик, и она активно ищет его (по Тинбергену).

Обмен звуковыми сигналами между соплеменниками может (и это, по-моему, еще более любопытно) способствовать достижению слаженности действий. Это характерно, например, для всех птиц, совершающих ночные перелеты; они регулярно издают крики, чтобы подтянуть отстающих; во всяком случае, стая редко взлетает без серии позывных, всегда одних и тех-же.

Существуют ли признаки, общие для сигналов различных типов? Коллиас, основываясь на изучении фонограмм, полагает, что такие признаки существуют. И у птиц, и у млекопитающих сигналы тревоги всегда пронзительны, резки и либо длительны, либо многократно повторяются. Крики угрозы не так пронзительны, но тоже резки, как, например, рычание собаки (кстати, лишь немногие знают, что воробьи в аналогичных случаях тоже издают весьма странный звук, похожий на рычание). Песни призыва, исполняемые родителями, звучат обычно нежно, на низкой частоте и повторяются. Все это в свое время побудило Дарвина провести, и не без оснований, параллель между звуковым выражением волнения у человека и у животных: хотя голосовой аппарат птиц не имеет ничего общего с голосовыми связками млекопитающих, черты сходства звуков здесь неоспоримы.