Война затягивалась. Добычи не было, а денег нужно было много: кормить войска и гребцов, кормить оставшихся без крова. Народ удвоил подать с союзников. Подать шла, конечно, не с бедноты, а с богачей: ненависть богачей в союзных городах и к Афинам, и к собственному народу дошла до озверения. Начались отпадения и расправы.

Отложились Митилены на Лесбосе, древний город поэтессы Сафо. Афиняне осадили Митилены с суши и с моря. Город сдался. Афинское народное собрание постановило: всех мужчин казнить, всех женщин и детей продать в рабство. На следующий день, одумавшись, афиняне сами устрашились собственной жестокости: вдогон кораблю со смертным приказом был отправлен корабль с его отменою. Лесбосу повезло: корабль поспел вовремя.

Вспыхнула усобица в той Керкире, из-за которой началась вся война. Там народ обложил богачей небывалым налогом: было объявлено, что богачи вырубили себе огородные колья в священной роще и должны заплатить по серебряной монете с кола. Богачи взбунтовались и перебили народных вождей. Два дня шли уличные бои, женщины с крыш швыряли черепицу во врагов, рабам была обещана свобода за подмогу. Народ одолел. Восставшие искали убежища в храме, в священную ограду набилось четыреста человек. Поняв, что им не спастись, они перебили друг друга мечами; храм был красен от крови. Уцелевших запороли кнутами насмерть.

Фиванцы напали на Платею, союзницу Афин. После четырехлетней осады город сдался. Платея со времен Персидских войн считалась городом-героем под общей охраной всех греков. Платейцы обратились к Спарте за третейским судом. Спартанцы провели перед собой поодиночке всех платейцев, задавая каждому только два вопроса: сделал ли он Спарте что-нибудь хорошее? сделала ли ему Спарта что-нибудь плохое? Все гордо отвечали "нет": все были перебиты.

"Междоусобие царило, – пишет историк-современник. – Нападения были коварны, месть – безумна; безрассудство считалось мужеством, осторожность – трусостью, вдумчивость – негодностью к делу. Кто был слабей умом, тот и брал верх, потому что быстрее действовал. Человек недовольный казался героем, а кто возражал ему – подозрительным. Удачливый хитрец слыл умником, а разгадавший его хитрость – еще умней. Родство связывало меньше, чем товарищество: отцы убивали сыновей. Для умиротворения не было ни силы речей, ни страха клятв. Человеческая природа, привычная преступать законы, одолела их и с наслаждением вырвалась на волю, не сдерживая страсти, попирая право. Ведь людям нужны законы лишь для собственной защиты, а для нападения и мести не нужны".

Десять лет взаимного разорения прошли бесплодно. Обессиленные, Афины и Спарта заключили мир и стали готовиться к новой войне.

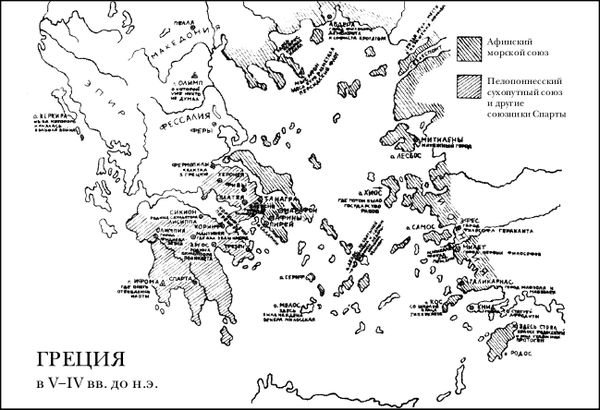

Между Афинским и Пелопоннесским союзами за 80 лет было четыре большие войны и с промежутками лет по десять; и только Периклу удалось затянуть мирный промежуток на двадцать лет. Первая война была при Кимоне, вторая при Перикле, третья при Алкивиаде и четвертая при Агесилае. Но получилось так, что вторая и третья из них считаются одной большой войной с небольшим перерывом, – это потому, что историю их написал подряд один и тот же историк, сам в них воевавший. В учебниках она называется "Пелопоннесской войной". Это потому, что историк был афинянин и писал с афинской точки зрения. Если бы о ней писал спартанский историк, она бы, вероятно, называлась "Афинской войной".

Последняя речь Перикла

Со времен Солона в Афинах был обычай: павших на войне хоронить не где попало, а всех вместе, торжественно и чинно. Трупы сжигали на кострах на поле боя, кости хранили в глиняных сосудах до зимы, а зимой складывали в десять кипарисовых гробов и на десяти колесницах везли по улицам под звуки флейт. Родственники шагали в черных одеждах, женщины голосили и били себя в грудь. Так выходили за Дипилонские ворота на Священную дорогу в Элевсин, там совершали погребение, а выбранный от города человек произносил речь.

В первый год войны над первыми убитыми эту речь произнес Перикл. Жить ему оставалось полтора года. Он не стал говорить о тех, кто пали, – он стал говорить о том, во имя чего они пали. Его речь – это лучший автопортрет афинской демократии: может быть, она была и не такой, но такой хотела быть.

"Обычаи у нас в государстве не заемные: мы не подражаем другим, а сами подаем пример. Называется наш строй народовластием, потому что держится не на меньшинстве, а на большинстве народа. Закон дает нам всем равные возможности, а уважение воздается каждому по его заслугам. В общих делах мы друг другу помогаем, а в частных не мешаем; выше всего для нас законы, и неписаные законы выше писаных. Город наш велик, стекается в него все и отовсюду, и радоваться нашему достатку мы умеем лучше, чем кто-либо. Город наш всегда для всех открыт, ибо мы не боимся, что враги могут что-то подсмотреть и во зло нам использовать: на войне сильны мы не тайною подготовкою, а открытою отвагою. На опасности мы легко идем по природной нашей храбрости, не томя себя заранее тяжкими лишениями, как наши противники, а в бою бываем ничуть их не малодушнее.

Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без расслабленности; богатством мы не хвастаем на словах, а пользуемся для дела; и в бедности у нас не постыдно признаться, а постыдно не выбиваться из нее трудом. Мы стараемся сами обдумать и обсудить наши действия, чтоб не браться за нужное дело, не уяснив его заранее в речах; и сознательность делает нас сильными, тогда как других, наоборот, бездумье делает отважными, а раздумье нерешительными. А друзей мы приобретаем услугами, и не столько из расчета, сколько по свободному доверию. Государство наше по праву может зваться школой Эллады, ибо только в нем каждый может найти себе дело по душе и по плечу и тем достичь независимости и благополучия.

Вот за какое отечество положили жизнь эти воины. А мы, оставшиеся, любуясь силою нашего государства, не забудем же о том, что творцами ее были люди отважные, знавшие долг и чтившие честь. Знаменитым людям могила – вся земля, и о них гласят не только могильные надписи на родине, но и неписаная память в каждом человеке: память не столько о деле их, сколько о духе их".

Алкивиад, софист на практике

Когда Алкивиад был мальчиком, он боролся на песке с одним товарищем. Товарищ побеждал. Алкивиад укусил его за руку. "Ты кусаешься, как баба", – сказал товарищ. Алкивиад ответил: "Нет, как лев".

Он рос в доме Перикла. Однажды он зачем-то пришел к Периклу, тот сказал: "Не мешай, я думаю, как мне отчитываться перед народом". Алкивиад ответил: "Не лучше ли подумать, как совсем ни перед кем не отчитываться?"

Он учился у Сократа, и Сократ говорил ему: "Если бы ты владел Европой и боги запретили бы тебе идти в Азию – ты бросил бы все и пошел бы в Азию". Алкивиад преданно любил Сократа, однажды в бою он спас ему жизнь; однако глубже в душу ему запали слова тех софистов, которые говорили: дом, родина, боги – все это условно, все "по уговору"; "по природе" есть только право сильного и право хитрого.

Таким он и вырос – красивым, умным, беззаботным, привыкшим во всем давать себе волю и готовым на что угодно, лишь бы быть первым, в хорошем или в дурном – все равно. Со своими приятелями он устраивал такие кутежи, что о них говорила вся Греция. У него был красавец пес, он отрубил этому псу хвост; все возмущались, а он говорил: "Пусть лучше возмущаются этим, а не чем-нибудь другим". Однажды он на пари ни за что дал пощечину самому богатому человеку в Афинах, старому безобидному толстяку, а на следующее утро пришел к нему, скинул плащ и подал плеть. Тот расчувствовался, простил его и даже выдал за него свою дочь.

Этот Алкивиад и возобновил ту войну, которая погубила Афины.

Ему хотелось отличиться на войне. Со Спартой был мир. Тогда он предложил народному собранию объявить войну Сиракузам – тем сицилийским Сиракузам, откуда Спарта и ее союзники получали хлеб. План был великолепен. В Афинах снарядили флот в полтораста кораблей, отборное войско готово было к посадке, начальником был назначен Алкивиад и с ним два старших полководца – осторожный Никий и пылкий Ламах. Всюду только и говорили что о сицилийском походе; имя Алкивиада было на устах у каждого.

Чем громче слава, тем сильнее зависть. Враги Алкивиада решили его погубить. В Афинах на перекрестках стояли каменные столбы с головой Гермеса, покровителя дорог. В ночь за месяц до похода эти столбы вдруг оказались перебиты и изуродованы неведомо кем. Сразу поползли слухи, что это сделал Алкивиад, известный безбожник. Алкивиад явился в народное собрание и потребовал открытого разбирательства. Ему сказали: "Время дорого; отложим до конца похода". И флот двинулся в путь под гнетом недоброго предзнаменования.

Афиняне уже вступили в Сицилию, уже заняли первые города, как вдруг из Афин пришел приказ Алкивиаду вернуться и предстать перед судом. Он понял, что там уже все готово для его гибели. Он решил бежать. Его спросили: "Ты не веришь родине, Алкивиад?" Он ответил: "Где речь о жизни и смерти – там я не поверю и родной матери". Ему сообщили, что его заочно приговорили к смерти. Он вскричал: "Я покажу им, что я жив!"

Он явился прямо к вчерашнему врагу – в Спарту – и сказал: "До сих пор я делал вам зла больше всех, теперь я принесу вам пользы больше всех". Он посоветовал сделать три вещи: послать подмогу сицилийцам; послать войско в Аттику не набегом, а так, чтобы занять там крепость и все время грозить Афинам; послать флот в Ионию и отбить у афинян их союзников. С флотом поплыл он сам.