У амфор, кратеров, ойнохой расписывались бока, у блюдец-киликов – круглые донца. Вписать живое изображение в круг так, чтобы оно его заполняло равномерно и симметрично, очень нелегко. Греки умели это делать замечательно. Темой росписей были главным образом мифологические сцены (особенно в чернофигурную эпоху: поединки героев очень выразительны в черном профиле). Потом появились и сцены из комедий, и бытовые изображения – шествие, состязание, хоровод, школа, рынок, мастерская литейщика, – и, конечно, зарисовки застолий: расписывая килик, мастер с удовольствием изображал на нем веселых остробородых мужчин, которые, угловато раскинувшись на ложах, подносят к губам точно такие же килики. При фигурах надписывались имена, а иногда и реплики. Знаменитая ваза в петербургском Эрмитаже изображает мужчину, юношу и мальчика, показывающих взглядами и жестами на ласточку в небе и переговаривающихся надписями: "Смотри, ласточка!" – "Клянусь Гераклом, правда!" – "Скоро весна!"

А пословицы "Не боги горшки обжигают" у греков тем не менее почему-то не было.

Мраморные храмы

Мы сказали: среди глиняных домов высились мраморные храмы. Но храмы не всегда были мраморные – сперва они были деревянные. Что такое храм? Дом бога. Как построить дом? Подвести фундамент, сложить четыре бревенчатые стены, перекрыть их крест-накрест несколькими деревянными балками и водрузить сверху двускатную крышу – вот и все. Впрочем, нет, не все: храмы строились на возвышенных местах, открытых непогоде, стены могли отсыреть, надо было их прикрыть. Для этого двускатную крышу делали пошире, чтобы она лежала на здании, как широкополая шляпа, а края ее подпирали деревянными столбами, и столбы эти вереницей окружали здание со всех сторон.

Так и образовались три яруса греческого храма: фундамент, колоннада и карниз с крышей. Ничего, что нельзя было бы сработать из прямых бревен, здесь не было: ни арок, ни куполов. Вы можете сложить модель храма из спичек, и она будет стоять. Лишь потом, когда греки стали жить богаче, они начали возводить эти части храма уже не из дерева, а из камня: сперва из известняка, потом из мрамора.

Фундамент храма был ступенчатым – обычно в три большие ступени. Это была как бы лестница, чтобы бог входил в свой дом. Ступени были впору только богу: человеку они иногда приходились выше колена. Тогда в них вырубали узкие лесенки со ступеньками пониже.

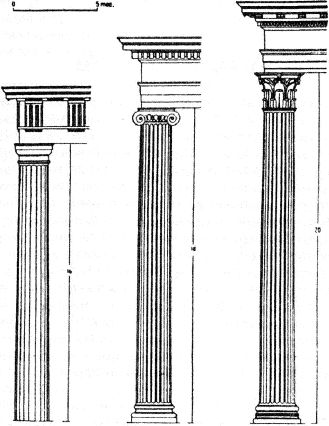

Колоннада была самой заметной частью храма. Колонны несли крышу; всем своим видом они должны были показывать: нам тяжело, но мы побеждаем эту тяжесть! Показывали они это по-разному: в одних храмах колонны были мужественные – дорические, в других женственные – ионические. Дорические колонны были широкие и крепкие, посредине чуть утолщенные, как напрягшийся мускул. Основанием они врастали прямо в фундамент, вершиной упирались почти прямо в карниз – прокладкой служила лишь небольшая каменная подушка. Ионические колонны были тоньше и стройней. Внизу у них был постамент из двух мраморных валиков, вверху каменная подушка загибалась двумя завитками; и то и другое как бы упруго сопротивлялось тяжести крыши.

Три типа греческих колонн – три "ордера", как говорят архитекторы: дорический, ионический и коринфский, о котором будет речь дальше. Все масштабы – в "мерках", радиусах колонны. Над дорической колонной – триглифы и метопы, над ионической – сплошной фриз

Карниз над колоннадами был трехполосный. Сверху и снизу лежали крепкие мраморные балки, а между ними шел фриз – вереница выпуклых рельефных изображений вокруг всего храма. В изящных ионических храмах фриз был сплошным многофигурным поясом, в суровых дорических – цепью отдельных картин – "метоп", разделяемых прямоугольными плитами – "триглифами", с тремя желобками каждая. Когда-то на этих местах торчали концы поперечных балок деревянного перекрытия: триглифы были каменным напоминанием о них. Метопы были хороши для изображений боевых единоборств, сплошные фризы – для мирных шествий, как в Парфеноне.

На карниз опиралась двускатная крыша. Над входом и над противоположной от входа стеной она образовывала пустой треугольник. Его замуровывали и украшали скульптурами. Это был фронтон. Скульптуры надо было располагать так, чтобы они вписались в треугольник. Это было интересной задачей для скульптора. Например, изображалась сцена сражения. Тогда посредине, в самом высоком месте фронтона, вставала фигура бога, решающего исход сражения; с двух сторон от него шли друг на друга, ростом поменьше, бойцы со щитами и копьями; дальше, пригнувшись под скатами, стреляли с колен двое лучников; а затем, упав на локоть и вытянув ноги в нижний угол фронтона, лежали раненые и умирающие. Так же симметричны были и фронтоны Парфенона.

Три ступени фундамента; три части колонны – база, ствол и вершина ("капитель"); три яруса карниза – нижний брус ("архитрав"), фриз и собственно карниз, – размеры этих частей были строго согласованы друг с другом. Как в городе, так и в постройке всем правил закон, всему диктовавший свою меру. Единицей этой меры был радиус колонны, половина ее толщины: зная ее, можно было до мелочей восстановить размеры всего храма. Высота дорической колонны – 16 радиусов, ионической – 18 радиусов. Промежуток между дорическими колоннами – 3 радиуса, между ионическими – 5 радиусов. Высота ионической базы – 1 радиус, капители – треть радиуса, высота архитрава, фриза и карниза – по полтора радиуса. И так далее, вплоть до желобков дорических триглифов и завитков ионических капителей. Таков был канон, правило – царство разума; а затем начиналась воля строителя, отступления от правил – царство вкуса.

Храмы были невелики, но величественны. Белые на фоне зеленых рощ и синего неба, они стояли не как жилища, а как скульптурные памятники. Народ собирался не в них, а перед ними и любовался ими не изнутри, а снаружи. Внутрь входили только жрецы и молящиеся. Как глиняные дома, так и мраморные храмы были лишь временным приютом для греков. А жизнь их, шумная и деятельная, текла на улицах и площадях, под открытым небом.

Знаменитые скульпторы

Храмам нужны были скульптуры: большие статуи богов для внутренних помещений, статуи поменьше – для фронтонов, барельефы – для фризов. Людям тоже нужны были скульптуры: победителям на больших состязаниях ставили статуи прижизненно, а простым людям посмертно – украшали барельефами могилы. Но не думайте, что эти изображения людей были портретные. "Слишком много чести!" – сказал бы грек. Статуя в честь олимпийского победителя изображала идеального атлета – не такого, каким был победитель, а такого, каким он хотел бы быть. А могильный барельеф изображал просто человека: мужчину при оружии, женщину за хозяйством, ребенка с игрушкой, – чтобы люди, глядя на памятник смерти, лучше оценили простые радости жизни.

В скульптуре, как и в зодчестве, тоже царствовал закон: мера – превыше всего. Все пропорции человеческого тела были рассчитаны до мелочей; их и сейчас твердо помнят те, кто учатся рисовать. Кисть руки составляет одну десятую часть роста, голова – одну восьмую, ступня – одну шестую, голова с шеей – тоже одну шестую, рука по локоть – одну четвертую. Лоб, нос и рот с подбородком равны по высоте; от темени до глаз – столько же, сколько от глаз до конца подбородка. Расстояния от темени до пупка и от пупка до пят относятся так же, как расстояние от пупка до пят к полному росту (приблизительно как 38:62; это называлось "золотое сечение"). И опять-таки это было еще не все: за царством разума начиналось царство вкуса, и, разобрав человеческую фигуру, скульптор вновь собирал ее в неповторимое единство поворотов, движений и складок. Греческие статуи не спутать с римскими. У римских статуй вся сила в лице, а тело – лишь подставка под ним; когда римлянам нужно было менять статуи своих императоров, они порой снимали статуе голову и приставляли новую. С греческой статуей это сделать невозможно: здесь на выражение лица откликается каждая подробность в теле, то смягчая, то усиливая его напряжение.

Статуи людей лучше всего делал аргосец Поликлет, статуи богов – афинянин Фидий. Фидию принадлежали две самые знаменитые греческие скульптуры – "Афина-Дева" в Парфеноне и "Зевс на престоле" в Олимпии. Фидий был другом Перикла, он руководил всем, что строилось на Акрополе. Когда враги Перикла захотели его свалить, они нанесли свой первый удар по Фидию. Фидия обвинили в том, что на щите Афины, где была изображена борьба греков с амазонками, он придал двум фигурам портретные черты: свои и Перикла. Все негодовали: портрет – это уже было самомнение, но портрет на статуе Афины – это было вдобавок оскорблением божества. Был суд. Фидий сказал: "У того, кого вы называете Периклом, пол-лица заслонено древком занесенного копья – о каком же сходстве можно здесь судить? А тот, кого вы здесь называете Фидием, изображен лысым, неуклюжим стариком – разве стал бы я себя так изображать?" Это показалось убедительным – Фидия оправдали.

Поликлету не приходилось быть под таким опасным обвинением, но и ему, не стесняясь, мешали работать.

Однажды государственная комиссия заказала ему статую и все время давала советы, что и как должно быть в ней изображено. Поликлет стал делать одновременно две статуи: одну он никому не показывал и делал по своему усмотрению, другую держал на виду и покорно вносил в нее все требуемые поправки. Когда настал срок, он представил комиссии обе статуи на выбор. Комиссия сказала: "Первая статуя прекрасна, а вторая ужасна!" – "Так знайте же, – ответил Поликлет, – первую сделал я, а вторую сделали вы".