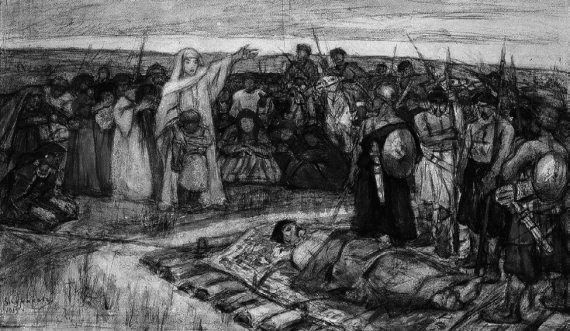

Ф. Бруни. Казнь князя Игоря. Рисунок

Летописцы дружно навязывают Игорю "имидж" никудышного, непутевого и невезучего князя, что не совсем вяжется с теми сведениями, которые о нем известны. Если подойти к фактам беспристрастно, то он не производит впечатления фатального неудачника. На его счету не только поражения и ошибки, но и победы и успехи. И княжение Игоря – не самое худшее. Тем не менее в посвященных ему страницах летописей буквально сквозит молчаливое неодобрение. Прямых отрицательных оценок в его адрес не высказано, но между строк они присутствуют.

Чем же не хорош Игорь, почему не устраивает он летописцев? Быть может, причина в том, что, в отличие от Олега, он ни в чем никак не продвинулся, не преумножил владения своего княжества, не расширил границы Руси, а лишь сохранил то, что перешло ему в руки, когда он вокняжился?

Нет, прохладное отношение древнерусских хронистов к Игорю вызвано другим. Он порицается за алчность. Ведь летописные своды, которыми располагают историки, составлялись уже после крещения Руси, и монахи, погодно записывающие события, по-христиански осуждали князя за непомерную жадность. Например, в Повести временных лет исподволь, ненавязчиво проводится мысль, что Игорь был готов слушать и делать лишь то, что сулило наживу.

Безусловно, летописцы преследовали вполне определенные назидательно-воспитательные цели, и плоды их трудов несут очевидную нагрузку, призванную наставлять и поучать.

Отчетливо заметно, что Игорь, который предстает перед нами в летописных памятниках, сильно уступает как своему предшественнику Олегу, так и своей преемнице Ольге. Сравнение с ними обоими складывается явно не в его пользу, но зато он замечательно подходит, чтобы лучше оттенить достоинства и добродетели двух других правителей, которые в глазах летописцев каждый по-своему лучше его.

Историки давно обратили внимание на серьезные расхождения в летописной биографии Игоря.

Как, спрашивается, мог он жениться на Ольге в 903 году, если сын у них родился только тридцать девять лет спустя, когда самому князю было за шестьдесят, а его супруге – около пятидесяти?

Подобных накладок, к сожалению, в летописном повествовании о княжении Игоря немало, и в основном они почему-то касаются его личной жизни.

Был или не был он сыном Рюрика, из источников не ясно, но очень похоже на то, что Олег опекал его вовсе не как будущего "законного" князя, а сначала как перспективного жениха своей дочери, а потом как ее мужа. Само имя Ольга подсказывает, чья она (Олега, Олегова) дочь, или, по крайней мере, гипотетически допустимо, что она может ею быть. В летописях конца XV века и более позднего времени эта догадка находит косвенное подтверждение: "Некоторые же глаголят, яко Ольгова дщери бе Ольга" ("Некоторые говорят, будто Ольга – дочь Олега"). Недавно появилась публикация, в которой подобная версия была рассмотрена как состоятельная, и, строго говоря, она не менее достоверна, чем пронизанный поэтическим вымыслом летописный рассказ о первой романтической встрече молодого князя Игоря и юной Ольги во время охоты князя в псковских лесах. Ему будто бы понадобилось перебраться на другую сторону реки, и как раз очень кстати подвернулась проплывавшая мимо лодка с сильной и красивой девушкой на веслах. Так и состоялось знакомство будущих супругов.

Что ж, история и идиллическая, и благочестивая, в духе литературных пасторалей Средневековья.

В народных легендах и преданиях, которыми отнюдь не пренебрегали летописцы, Ольга родилась то ли во Пскове, то ли под Псковом, в селе Выбутском, то ли в Изборске. По одной летописи, она "не простых кровей", а дочь князя псковских кривичей и до замужества ее имя – Прекраса. Ольгой же она якобы стала в угоду мужу Игорю и в честь его старшего соправителя Олега, которого он очень почитал.

Могло так быть? Почему бы и нет?

Но разве не возможно предположить, что на самом деле все гораздо проще, и Ольга – дочь Олега, которую он решил сосватать за Игоря? Игорь постоянно был при нем, вызывал у него доверие, и умудренный жизнью князь, руководствуясь чисто практическими соображениями и находя, что юный воспитанник – идеальная кандидатура в зятья, решил именно за него выдать свою дочь.

Рядом с нежным пастушеским повествованием, о котором шла речь выше, только что приведенный взгляд на вещи покажется суровой прозой со слишком прагматической развязкой. Настаивать на реальности этой версии бессмысленно, так как доказательства отсутствуют, но в целом такая история скорее представляется правдоподобной, чем невероятной.

Секрет молодости

(У язычника Игоря, как, впрочем, и у Рюрика с Олегом, была не одна жена. Но поскольку среди других он особо выделял Ольгу, именно она стала вдовствующей княгиней и регентшей при сыне Святославе. Последний, если исходить из летописи, был рожден престарелыми родителями, которым впору быть ему бабушкой и дедушкой, а не матерью и отцом. Но, очевидно, здесь один из тех случаев, когда даты указаны в источниках весьма произвольно и носят чисто условный характер. Скорее всего, Святослав был произведен на свет год или два спустя после брака Игоря и Ольги, а не в 942-м, то есть незадолго перед тем, как стать великим князем.

Одно тянет за собой другое, исключая опеку матери над сыном в период его малолетства. Напрашивается предположение, что Ольга еще при жизни мужа (в моменты, когда он отсутствовал) часто выполняла роль правительницы, а в дальнейшем при номинальном княжении Святослава, занятого бесконечными войнами и походами, продолжала реально вершить дела на Руси.

Если же регентство Ольги действительно приходится на детские и отроческие годы Святослава, значит, он и впрямь феноменально позднее дитя, что крайне сомнительно.

Из смерти мужа вдовствующая княгиня извлекает поучительный урок. Отныне, отправляясь в полюдье и определяя размеры дани с подвластных племен, она уже избегала произвола, строго соблюдала меру, устанавливала твердый, фиксированный объем всего того, что поступало с мест в Киев.

В. Суриков. Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря. Эскиз неосуществленной картины. 1915. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Она позаботилась о такой структуре власти и по вертикали, и по горизонтали, которая оказалась живучей и эффективной, представляя собой оптимальный порядок соподчинения и взаимоотношений центра и подлежащих обложению (натуральным поборам) земель, и позволяла держать под своим владычеством многие восточнославянские племена.

Однако, уже приступив к реформаторству, Ольга долго, страшно и изощренно жестоко мстила древлянам за смерть Игоря. Она не успокоилась, пока в несколько приемов не извела всех погубителей ее мужа. Княгиня умело усыпляла бдительность своих врагов и всякий раз изобретательно расправлялась с ними: одних по ее приказу живьем закопали в землю ("И повелела, – повествует летописец, – засыпать их живыми; и засыпали их"); другие сгорели, запертые в бане; третьи замертво полегли, зарубленные Ольгиными дружинниками во время поминального пира по Игорю. ("И иссекли их пять тысяч", – сообщает Повесть временных лет.) Летописец упоминает и об открытом сражении с древлянами, в котором они были разбиты и в котором, между прочим, участвует малолетний Святослав. Приведен даже эпизод, как мальчик тщетно пытается метнуть в сторону неприятеля копье, но ему недостает на это сил. Если принять названный факт как исторически реальный, а не выдуманный, опять-таки придется найти объяснение тому, что Ольга, будучи уже в далеко не репродуктивном для женщины возрасте, все же смогла столь поздно родить.

Заключительный акт праведной мести княгини за мужа сводится к тому, что, пустившись на новую хитрость, она вызвала пожар в древлянской столице Искоростене, и город сгорел дотла.

По языческим меркам жестокость Ольги при мести не воспринималась как избыточная и была вполне мотивированной. Вот если бы она кроваво не отомстила за смерть мужа, тогда бы нарушила укоренившийся языческий обычай и поставила под удар и себя, и весь свой род, поскольку людская молва осудила бы Ольгу и она покрыла бы себя позором и бесчестьем.

Расправа над древлянами навела страх на другие подвластные Киеву племена. Когда Ольга во время очередного полюдья объезжала свои владения, дань поступала бесперебойно и в полном объеме.

Летописные памятники предельно скупы на информацию и счастливо избавлены от психологических завитушек, которые появляются в авторских сочинениях с XVII века и после, однако описания крещения Ольги в Константинополе в 957 году (согласно большинству источников, это произошло именно тогда) и цветисты, и многословны, языком изложения очень напоминая так называемое плетение словес – стиль, популярный в Московской Руси в XV столетии.

Наверное, заметный пафос той части Повести временных лет, которая рассказывает, как приняла Ольга святое крещение, прежде всего объясняется значимостью этого события в глазах летописцев и самого Нестора как составителя свода. Ведь Ольга первой из правящей княжеской династии осознанно сделала свой выбор и решила покреститься, что было важно уже само по себе. Кроме того, она отказалась стать христианкой у себя в Киеве, а отправилась прямо в Царьград. По-видимому, камерный формат обряда ее никак не устраивал – ей надо было привлечь внимание к своему шагу на международном уровне, показать, что языческая Русь вступает на качественно новый этап своего развития.