К пересказам сюжетов языческих мифов, в устной и письменной форме воспроизведенных в духовных стихах XV–XVII веков и несколько позднее, отношение ученого мира тоже до сих пор остается настороженным и, пожалуй, куда более критичным, чем к летописям, хотя последние изобилуют побасенками, измышлениями, небылицами, всяким враньем и вздором почти в той же степени, что и произведения, исполняемые (распеваемые) на Руси каликами перехожими, то есть богомольцами– странниками.

Интересным и ярким памятником, в котором, по словам знаменитого знатока и собирателя русского фольклора Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871), "что ни строка – то драгоценный намек на древнее мифическое представление", была, есть и будет "Голубиная книга" – своеобразная фольклорная мистерия христианства.

Афанасьев был одним из первых исследователей, которые увидели в этом произведении не просто игру народной фантазии, не поэтический обман с целью занять свободный досуг небывалыми и невозможными вымыслами и красочными подробностями, а смешение христианских и языческих образов, соединение сказочного эпоса с историческим.

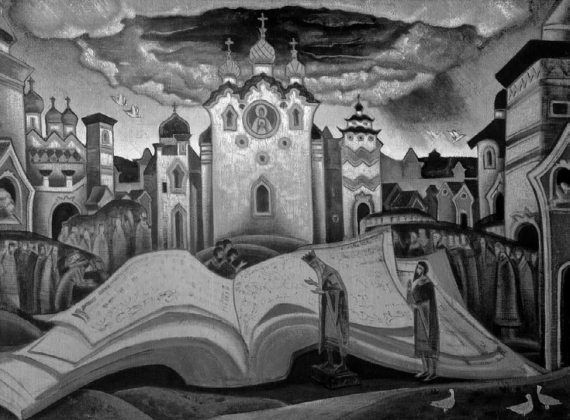

Н. Рерих. Голубиная книга. 1922. Государственный музей Востока, Москва

Первоначально книга называлась глубинной, то есть одновременно и древней, и мудрой, а в голубиную ее переиначил сам народ, усмотрев в таком наименовании связь с голубем как библейским символом. По евангельскому преданию, во время крещения Христа на Него сошел Святой Дух в виде белого голубя. Согласно легенде, получившей широкое распространение на Руси, книга, в которой были изложены тайны мироздания, некогда чудесно упала с небес:

Из-под той страны из-под восточной

Восходила туча гремучая,

Да из той из тучи гремучей

Выпадала книга Голубиная,

Ни малая, ни великая,

Длины книга сорока сажен,

Поперечины двадцати сажен.

Книга заключала в себе рассказ о событиях священной истории, которые нуждались в объяснении, и толкователем ее содержания якобы выступил святой Авраамий Смоленский, живший в конце XII – начале XIII века. Однако самые ранние списки книги (всего их порядка двадцати) относятся к XVII веку, хотя текст в устной форме датируется рубежом XV–XVI столетий.

Духовный стих о "Голубиной книге" вдохновил замечательного русского художника Николая Константиновича Рериха (1874–1947). В своей картине (1911), которая так и называется – "Голубиная книга", он изобразил, как принявший святое крещение народ получил бесценное сокровище, ниспосланное с небес, – православную веру, открывшую тайну бытия и смысл жизни и смерти.

"Под свою руку"

В ранней истории Руси непреложных фактов гораздо меньше, чем об этом принято думать. Одни летописные известия не согласуются с другими, противоречия и несообразности в сведениях источников нередко приводят к путанице и ставят в тупик.

Общим местом, к примеру, стало ведение от Рюрика целой династии правителей – великих князей и царей, последним из которых был сын Ивана Грозного Федор Иванович, умерший в 1598 году.

Однако уже два первых преемника Рюрика – Олег и Игорь, возможно, вовсе не были связаны с ним узами родства и пришли к власти не по праву кровного наследования. В Повести временных лет есть туманное указание на то, что Рюрик оставил Олегу новгородский стол (престол), поскольку тот был "от рода ему суща", но на самом деле прослеживается скорее не родство, а свойство, ибо, по некоторым данным, Олег приходился Рюрику или тестем, или зятем (братом жены).

Выбор Рюрика пал на Олега будто бы и потому, что они были старыми боевыми товарищами, побывавшими вместе во многих походах, схватках, пиратских вылазках. По укоренившейся версии, Олег должен был принять бразды правления лишь временно, пока не повзрослеет малолетний Игорь. Опекунство Олега над последним, само собой, предполагало, что Игорь – сын Рюрика и его прямой наследник. Но закавыка в том, что отцовство Рюрика по отношению к Игорю далеко не факт и, что называется, притянуто за уши. Зачем, с какой целью? Да хотя бы для гладкости и удобства выстраивания династической схемы и придания властной пирамиде, представленной последовательной цепочкой Рюриковичей, основательности и убедительной преемственности.

По-видимому, и Рюрик, и Олег, и Игорь – вполне самостоятельные князья, и твердо говорить о переходе великокняжеской власти от отца к сыну можно лишь начиная со Святослава Игоревича. Если же Олег был всего лишь регентом, то маловероятно, что он подпустил к власти законного преемника, когда тому было уже хорошо за тридцать – по тем временам возраст более чем солидный.

Нельзя, конечно, с уверенностью утверждать, что родословная Рюриковичей местами сочинена задним числом и носит полумифический характер, но то, что редкие летописные памятники дошли до нас в первоначальной чистоте, сегодня общеизвестно. Искажения текста, позднейшие вставки и правки, к сожалению, были в порядке вещей, и критические исследования историков выявили достаточно много таких инородных вкраплений. Как правило, к ним прибегали, когда возникала необходимость продемонстрировать завидную незыблемость и непрерывность правящей династии, обосновать претензии на престолонаследие или древность того или иного рода.

Так или иначе, князь Олег в отечественной истории – персонаж почти хрестоматийный. Он знаменит тем, что объединил под своей властью Новгород и Киев (882) и сделал последний "матерью городов русских" – столицей. Город на Днепре Олег захватил обманом, выдав себя и своих воинов за мирных купцов, направляющихся в Византию. Это была типичная варяжская тактика типа "северной хитрости" германцев. По его инициативе разворачивается строительство новых крепостей. Он собирает "под свою руку" многие племена и устанавливает для них дифференцированную дань: для кого легкую, для кого обременительную – в зависимости от того, насколько послушны они были и насколько лояльно себя вели по отношению к киевскому князю. Олег подчинил себе Любеч и Смоленск, совершил далекий поход на Константинополь (Царь-град) (907). Причем, приблизившись к городу, хитроумно поставил свои ладьи на колеса и, воспользовавшись попутным ветром, подступил к византийской столице не с моря, как ждали греки (они заблаговременно загородили гавань цепями, чтобы закрыть доступ кораблей), а с суши.

Ф. Бруни. Олег прибивает шит свой к вратам Царьграда. Гравюра. 1839

Русская дружина начала осаду, но тут греки запросили мира, и вскоре был заключен выгодный для Олега договор, предусматривавший выплату единовременной контрибуции в 300 пудов серебра, обложение Царьграда данью и предоставление русам права привилегированной беспошлинной торговли. В знак торжества русский князь прибил боевой щит прямо на въездных воротах Константинополя.

Прославился Олег и разгромом воинственных хазар – тюркоязычного степного племени, захватившего территории юго-востока современной России (Дагестан, Нижнее Поволжье, Приазовье), а также Крым. Теперь власть русского князя простиралась от берегов Ильмень-озера до Таманского полуострова, где укрепленному городку Тмутаракани со временем предстояло стать центром нового русского княжества. Хазары терроризировали Русь своими набегами и тем самым вынудили Олега нанести по ним удар, дабы пресечь их агрессию. Бывших недругов хазар он искусно склонил к военному союзу, что свидетельствует о его незаурядных дипломатических способностях. И действительно, талантливый полководец, он достигает многих целей вовсе не силой оружия, а за столом переговоров.

На долю Олега как создателя основ Древнерусской державы приходится столько великих свершений и выдающихся деяний, что уже одно это заставляет задаться вопросом: под силу это ли одному, пусть и необыкновенно предприимчивому, решительному и политически дальновидному человеку?

Но в том-то и дело, что очень возможно, что Олег – это собирательная фигура, и он один выступает в двух или даже в трех лицах, которых объединяют сходные черты и близкие даты биографии. И происхождение, и обстоятельства жизни и правления, и место и год гибели Олега как-то очень приблизительны. Обычно в литературе на основе летописной традиции он представлен как выходец из Скандинавии, но недавно высказана заслуживающая внимания гипотеза, согласно которой у Олега не норманнские, а восточные корни, а его имя образовано не от варяжского Хельги, а от иранского Халег.

По косвенным данным, род Олега как-то пересекался с норвежским королевским домом. Уже в молодости он выдвинулся как отважный викинг и вместе с Рюриком и в составе его удалого отряда избороздил всю Северную и Западную Европу. Порой его даже отождествляют с героем исландской саги витязем Орваром Оддом, но след Олега вдруг обнаруживается и в Моравии, и на Балканах. Существует, например, надпись 904 года на протоболгарском языке с характерным словом "олгу", означающим "великий" и входившим в титул тогдашних правителей, в том числе византийских императоров, которые именовались "олгу таркан". Непосредственная причастность Олега к Моравии находит подтверждение в принятии заимствованной оттуда новой, на основе кириллического алфавита письменности, разработанной специально для славян братьями-просветителями Кириллом и Мефодием.