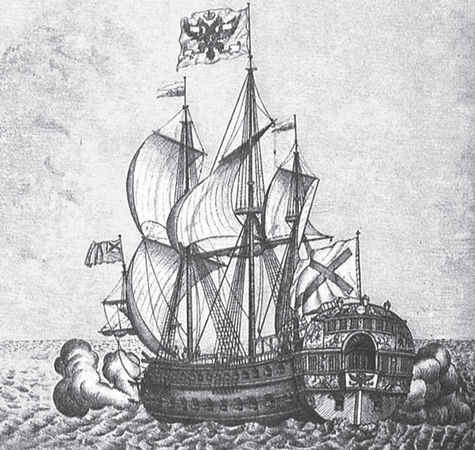

Корабль "Полтава"

С этого времени верфь перешла к строительству Большого морского флота России, ежегодно закладывая новые и новые большие боевые суда.

Спуск корабля на воду отличался тогда большой торжественностью.

Мастер в этот день одевался весь в чёрную одежду и получал из рук царя или генерал-адмирала на серебряном блюде по три серебряных рубля за каждую пушку на борту корабля.

Со стапелей стали сходить и более крупные корабли. Так, в 1717 году самим Петром был спущен на воду 90-пушечный корабль под именем "Старый дуб", а через год спроектированный царём тоже 90-пушечный корабль "Лесная".

В 1719 году английский мастер Козенец построил уже двухпалубный линейный корабль "Гангут", на котором было установлено 182 пушки, а через год спустили построенный мастером Р. Рамзом трёхпалубный корабль "Северный орёл" с 246 пушками на бортах.

Так адмиралтейская верфь превратилась в крупнейшее кораблестроительное предприятие Петербурга и России. Известно, что уже в 1715 году на нём работало до 10 тысяч человек.

Наглядное представление об Адмиралтействе даёт рассказ очевидца из польского посольства, посетившего Санкт-Петербург в 1720 году.

Вот выдержки из этого описания верфи:

"Дня 14 июня мы были приглашены а Адмиралтейство, где царская милость (Пётр I) ждал нас. Перейдя по мосту, ведущему через каналы и пройдя воротами, мы через сени вышли на большое место, где стоят корабли. Мы осматривали новопостроенный корабль, красивый и большой, который в будущее воскресенье должны спускать (на воду)".

"Затем перешли в кузницу, построенную на углу из кирпича. В этой кузнице было 15 горнов, и у каждого работало 15 кузнецов с мастером. Пятеро делали болты для кораблей.

Помимо обычных кузнечных мехов имелись и такие, в которые дуют жестяными и медными трубами".

Потом "…перешли через другой канал к большому трёхэтажному зданию, построенному треугольником на прусский манер. Его царская милость ходил с нами по складам, находящихся в этом здании.

Мы осматривали здесь всякие корабельные припасы; там были вощёные, смоляные, покрытые различными жирами канаты, некоторые толщиной в полчеловека. И всего этого более чем в десяти помещениях было столько, что не увезти и на 500 возах".

"Гвозди для приколачивания досок лежали в углах большими кучами…"

Здесь также лежали "якоря, багры с длинными черенками для удержания корабля и перетягивания одного к другому", "топоры для работы, заступы, молоты, свёрла, различные большие и малые долота…"

Автор описания увидел здесь "несколько тысяч фонарей, и… свыше десяти таких, что в них свободно может сидеть человек…", "кожи для гашения заброшенных бомб, юфти, белёное и небелёное полотно, полотно, выделанное специально для парусов".

Здесь в больших кадках, бочках и чанах находились жиры.

"Все другие помещения были забиты ружьями, карабинами, пищалями, пистолетами, штыками, охотничьими ножами, шпагами, перевязями, зимними и летними рукавицами".

"Были большие кучи башмаков, сапог, туфель, бессчётное количество шерстяных и полотняных штанов для матросов".

"В нескольких помещениях находилось привезённое из Вест-Индии дерево - тяжёлое, как свинец. Это дерево на кораблях используют только на колёса, наматывающих канаты… Если же такие колёса изготовлять из железа, то только закалённого, потому что иначе оно разлетится вдребезги…"

"Кроме того, там лежало несколько сот оловянных корабельных подсвечников, бидонов, рогож, решет, сит для муки, деревянных кривулей, мисок, каждой из которых хватает на семь солдат; щипцов, сальных и восковых свечей".

"Несколько помещений было заполнено уложенными в сундуки и висевшими в связках на стенах корзинами, железом, железными кольцами, разными ядрами в больших кадках. Эти кадки имеют форму длинных ящиков из листовой латуни, разделённых по отсекам. Желоба по бокам короткие, но с уклоном. Ядро, запущенное в желоб, катится само собой, пока, оказавшись на своём месте, через щель не попадёт сразу на судно. Все ядра взвешены и вес обозначен на них точнейшим образом, в чём убедили проведённые проверки".

"Два других помещения были заполнены медью, отнятой у шведов", поэтому Пётр I в шутливой форме сказал о них, что "шведы к нему пожаловали".

Были также "большие лари, заполненные картечью, гранатами, чугунными ядрами. В иных же местах много разного цвета тканей на знамёна, вымпелы, корабельные флаги…"

В многочисленных бочках хранилась краска разных цветов - голубая, красная и другие.

Но самое важное, что она добывалась "здесь, в Ингрии из земли".

"На третьем этаже было на восемьдесят тысяч рублей готовых парусов".

"Не всякий в это поверит, однако мы видели это собственными глазами", - заключает поляк.

Но было много интересного и далее.

Членов польского посольства адмирал Ф. М. Апраксин попотчевал "корабельными блюдами": "копчёным мясом, зельцами, ветчинами, языками, морской рыбой, маслом, сыром, сельдями, повидлом, солёными устрицами, лимонами, сладкими апельсинами, сухарями, осетрами".

После небольшого отдыха их знакомство с Адмиралтейством продолжилось.

"Мы пошли в коллегии, где было полно молодёжи. Столы были обтянуты зелёным сукном, а на стенах висели зеркала, чертежи и различные гравюры. Магистр преподавал военное искусства - как стрелять на кораблях, как управлять парусом, когда вода качает корабль, и другие искусства этого рода".

Далее было отмечено "несколько судов с насосами, закачивающими воду в кожаную кишку длиной больше 10 сажен и снабжённую на конце латунным шприцом, из которого вода брызжет в ту сторону, куда её направляют. Эти суда служат для гашения огня, если он где-либо… возник".

Они увидели комнату, где "находится библиотека, книги которой относятся только к искусству мореплавания под парусом. Там были большие стопы белой, серой, чёрной бумаги для черчения".

"Несколько комнат были заняты постелями, предназначенными для кораблей; готового платья разного цвета было на 24 000 человек, а также другой одежды на 4000 матросов".

"Потом мы пошли через канал в другое здание, такое же длинное, как первое, но одноэтажное. Там живут только мастеровые, изготавливающие необходимое для кораблей; котельщики, например, делают котлы, котелки, чугуны, противни, медную утварь. Я видел там такие большие медные посудины, посредине разделённые жестью, в которых можно приготовить лапшу и кашу сразу для 200 человек…"

Здесь "были также резчики, столяры, токари, жестянщики, стекольщики, делающие бочки, бадьи, то есть вёдра, и прочую посуду по потребности.

Цирюльники же приготовляют мази и пластыри для ран. Швецов было с восемьсот только тех, что работают с парусами".

"В этом зале делают модели кораблей, без постройки которых не начинают строить ни одного корабля".

"Внизу, между сваями, корабельные шлюпки строят, смолят и красят", поэтому тут много мастеровых людей. Это строение стоит прямо над водой, поэтому после окончания строительства шлюпки "сразу опускают на воду".

Экскурсия по Адмиралтейству закончилась только под вечер.

В конце осмотра корабельный мастер камер-советник Иван Михайлович Головин, по должности числившийся и главным кораблестроителем Адмиралтейства, опять потчевал гостей.

В знак своей профессии во время церемонии он ходил "с золотым циркулем, усыпанным драгоценными камнями".

Эта длинная экскурсия была проведена для того, чтобы отметить многообразие фронта работ адмиралтейцев. Такие экскурсии проводились многим прибывавшим в Санкт-Петербург иностранным влиятельным персонам. Они часто были приурочены ко дню спуска корабля на воду, ведь такие дни были настоящим торжественным праздником для царя и всех петербуржцев.

На один из таких праздников 27 июля 1721 года Пётр I пригласил жениха своей дочери Анны - голштинского герцога Карла Фридриха со свитой. Один из участников свиты герцога камер-юнкер Фридрих Берхгольц так поведал об этом в своём "Дневнике".

В этот день "пушечным выстрелом возвестили о спуске корабля".

Царь уже с самого утра находился там и прилежно трудился над приготовлением (корабля) к спуску. В Адмиралтейство прибыли голштинский герцог со своей свитой, Меншиков, Апраксин и многие другие вельможи. Здесь же находилась супруга царя Екатерина Алексеевна со свитой.

Пётр вместе с герцогом осмотрели подмостки корабля у киля, а потом взошёл на корабль и приказал начать его освящение. Обряд освящения проводил новгородский епископ Феодосий Яновский.

Этот корабль получил название "Пантелеймон-Виктория".

По окончании освящения царь сошёл с корабля и перешёл на рядом стоящий требовавший ремонта большой старый французский корабль, чтобы увидеть спуск "Пантелеймона", который был прикреплён большими балками к полозьям, намазанным жиром. И вот поперечные балки, державшие с обеих сторон корабль, отнялись, и он сперва медленно стал спускаться со штапеля, а потом, как стрела, слетел в воду.

"Раздались звуки литавр и труб, смешавшиеся с шумным восклицанием народа, стоявшего на старом корабле и на берегу.

В то же время раздалась пушечная стрельба с Петропавловской крепости и с Адмиралтейства. Выплыв на середину реки, корабль повернулся и шёл несколько времени по течению воды, а потом остановился на якоре".