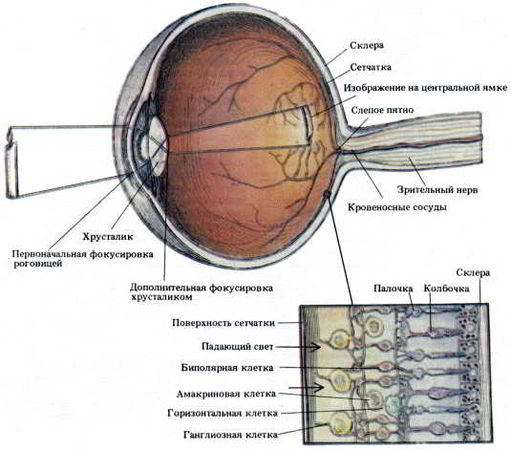

Под микроскопом видна высокоорганизованная слоистая структура сетчатки (см. рис. 44). Здесь можно различить пять типов нейронов, каждый из которых размещается в пределах своего специфического слоя. Палочки и колбочки (1) соединены с биполярными нейронами (2), которые в свою очередь связаны с ганглиозными клетками (3), посылающими свои аксоны в составе зрительного нерва к вставочным нейронам мозга. Каждая палочка и каждая колбочка соединена с несколькими биполярными клетками, а каждая биполярная - с несколькими ганглиозными. Эта иерархическая структура обеспечивает дивергирующую переработку первичного сигнала, повышающую вероятность его обнаружения. В сетчатке имеются также два типа тормозных нейронов, включенных в локальные сети: горизонтальные клетки (4) и амакриновые клетки (5). Они ограничивают распространение зрительного сигнала внутри сетчатки.

Если с помощью тончайших электродов регистрировать активность отдельных ганглиозных клеток в то время, когда пятно света проходит по сетчатке, мы увидим, что каждая ганглиозная клетка имеет собственное рецептивное поле - небольшой участок сетчатки, в пределах которого свет оказывает наиболее интенсивное возбуждающее или тормозящее влияние на данную клетку. Имеются ганглиозные клетки двух типов - с on-центром и с off-центром. Клетки с on-центром возбуждаются светом, падающим в центр рецептивного поля, но затормаживаются, если свет падает на его периферию. На свет, падающий вне рецептивного поля, клетка вообще не реагирует. Ганглиозная клетка с off-центром затормаживается светом в центре поля, но возбуждается, если свет падает на его края. Синаптические взаимодействия между таламическими интегрирующими нейронами, связанными с ганглиозными клетками того и другого типа, обеспечивают контрастность деталей, которая так важна для четкого видения предметов.

Рис. 44. Глаз в поперечном разрезе. Изображены хрусталик и поддерживающий его аппарат, радужная оболочка и сетчатка с ее светочувствительными детекторами. Внизу показаны детали организации клеток внутри сетчатки. Здесь видно, что первичные рецепторы - палочки и колбочки - расположены в слое, наиболее далеком от падающего света. Сигналы от первичных рецепторов конвергируют на биполярные клетки, а сигналы от биполярных клеток - на ганглиозные клетки. Аксоны ганглиозных клеток сходятся к месту отхождения зрительного нерва (слепому пятну), где рецепторов нет. Эти аксоны образуют зрительный нерв, который передает информацию в мозг. Локальные сети из горизонтальных и амакриновых клеток могут распространять или ограничивать волну активности, исходящую от регистрируемых первичными рецепторами изображений.

Рис. 45. Для того чтобы обнаружить слепое пятно правого глаза, закройте левый глаз и смотрите на черную точку, расположенную слева, постепенно приближая к себе рисунок. Когда фигура приблизится к глазам на расстояние около 25 см, король Чарлз "потеряет голову". (Из Rushton.)

Распределение палочек и колбочек во внутреннем слое сетчатки тоже организовано определенным образом. Колбочки сосредоточены в той части сетчатки, где изображение наиболее четко фокусируется роговицей и хрусталиком. Это место, где острота зрения максимальна, называется центральной ямкой. На этом маленьком участке нет других видов клеток, и на поперечном срезе насыщенная колбочками ямка выглядит как небольшое углубление. Колбочки реагируют на различные цвета; одни чувствительны главным образом к синему цвету, другие - к красному, третьи - к желтому. За пределами центральной ямки колбочки в небольшом количестве равномерно распределены по всей сетчатке.

Палочки чувствительны к яркости отраженного света, но не к цвету. Располагаясь плотнее всего по краям центральной ямки, они в большем количестве, чем колбочки, встречаются и в остальной сетчатке.

Нормальная слоистая структура сетчатки начинается сразу же за пределами ямки. Слой, первым лежащий на пути световых лучей, состоит из аксонов ганглиозных клеток. Эти аксоны со всей сетчатки сходятся в одном месте в стороне от центральной ямки и образуют пучок - зрительный нерв, передающий зрительную информацию мозгу. Там, где собираются аксоны ганглиозных клеток, не остается места для каких-либо рецепторов или других нейронов. Поэтому свет, падающий на сетчатку в этом месте, остается невидимым. Мы никогда не догадываемся о существовании этой "дыры", или "слепого пятна", так как высшие зрительные центры помогают нам заполнить пробел в сенсорной информации. Однако рис. 45 убедит вас, что слепое пятно все же существует.

Зрительный нерв и зрительный тракт. Аксоны ганглиозных клеток, собранные в зрительном нерве, направляются к основанию передней части гипоталамуса, где оба нерва сходятся вместе, образуя хиазму (перекрест). Здесь происходит частичный обмен волокнами с разделением их на перекрещивающиеся и неперекрещивающиеся пучки. Дальше зрительные пути снова расходятся в виде правого и левого зрительных трактов.

Представьте себе, что вы смотрите на зрительную систему человека сверху. С этой удобной позиции вы могли бы увидеть, что все аксоны ганглиозных клеток с той половины сетчатки, которая ближе к носу, переходят в области хиазмы на противоположную сторону. В результате информация ибо всем, что проецируется на внутреннюю (носовую) половину сетчатки левого глаза, переходит в правый зрительный тракт, а о том, что проецируется на носовую часть сетчатки правого глаза, - в левый зрительный тракт (см. рис. 46). Информация же от наружных (височных) половин обеих сетчаток идет по неперекрещенным путям. После хиазмы все стимулы, относящиеся к левой стороне внешнего мира, воспринимаются правой половиной зрительной системы, и наоборот.

Объединение аксонов зрительных нервов в зрительный тракт носит не случайный характер. Волокна перекрещиваются таким образом, что аксоны из соответственных участков обеих сетчаток встречаются и вместе направляются к таламусу. Когда вы смотрите прямо перед собой, все предметы, не находящиеся на средней вертикали, попадают на рецептивные поля клеток носовой (внутренней) половины сетчатки одного глаза и височной (наружной) половины сетчатки другого глаза. Таким образом, каждая точка внешнего пространства проецируется на соответственные (корреспондирующие) точки обеих сетчаток. Дальнейшие отображения всей совокупности таких точек в зрительной системе называются ретинотопическими проекциями поля зрения (рис. 47). Ретинотопическая организация характерна для всей структуры зрительной системы.