Алексеевский дворец. Главные ворота. Современный вид

В середине XIX века участок в Коломне между рекой Мойкой, Английским проспектом и Шафировской улицей (позднее Алексеевской, а ныне улицей Писарева) принадлежал нескольким владельцам. До 1840-х годов он пустовал.

В 1846–1848 годах по проекту архитектора Дмитрия Егоровича Ефимова на этом участке был построен дом церемониймейстера А.И. Сабурова. В 1849 году его расширили по проекту Гаральда Эрнестовича Боссе. Рядом с домом Сабурова находился дом генерал-майора Альбрехта. Частью этой территории владели другие хозяева.

Дворцовое ведомство в 1882 году приобрело участок для строительства здесь дворца великого князя Алексея Александровича – четвёртого сына императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Расположение его резиденции было выбрано в традиционно морской части Санкт-Петербурга потому, что в 1881 году великий князь был назначен главным начальником флота и морского ведомства.

Жизнь великого князя фактически с детства была связана с флотом. Получив домашнее образование, Алексей Александрович проходил службу на многих кораблях. Князь был даже участником кругосветного плавания.

Проектировать дворец архитектор Максимилиан Егорович Месмахер начал в 1883 году. Автор проекта дворца Максимилиан Месмахер был воспитанником петербургской Академии художеств. Кроме ярких архитектурных работ, он проявил себя прекрасным художником, его работы хранятся даже в Эрмитаже. Он по праву считается основоположником русской школы технического рисования. Месмахер занимался отделкой особняков многих именитых петербургских аристократов и членов императорской фамилии. Первой крупной самостоятельной работой архитектора стало здание архива Государственного совета на Миллионной улице. Кроме этого Месмахер построил дворец великого князя Михаила Михайловича на Адмиралтейской набережной, осуществил переделку интерьеров Аничкова дворца, особняка А.А. Половцова. К строительству Алексеевского дворца по проекту Максимилиана Егоровича приступили в 1885 году.

Архитектор максимально возможно использовал уже существующие на участке строения, таким образом значительно сэкономив время и средства. Внешний облик великокняжеской резиденции был согласован с пожеланием заказчика жить в особняке, напоминающем романтические замки средневековой Франции.

В единый комплекс зданий вошёл не только дворец великого князя Алексея Александровича, но и четырёхэтажный жилой корпус, одноэтажные экипажный и конюшенный корпуса, прачечный корпус, оранжереи и сад. Парадный двор со стороны Мойки от набережной был отделён кованой оградой с золочёными вензелями.

Архитектор сохранил ранее существовавшие сочетания разновеликих объёмов, пристроив к ним две башни, которые разнообразили силуэт.

Пространственная композиция дворца состоит из четырёх основных объемов. В плане это четыре прямоугольника разных размеров, сомкнутые друг с другом. Четвертый прямоугольник перпендикулярен трём остальным, связанным общей осью. Центральное и западное строение двухэтажные.

Без изменения осталась композиция бюстов и балюстрад.

Фасад западного, так называемого кухонного, флигеля был оставлен в прежнем виде. Служебный флигель между набережной и восточным жилым флигелем был превращён в собственный подъезд.

Второй этаж был прорезан тремя полуциркульными окнами и акцентирован пилястрами. Четырёхъярусная башня, поднятая над уровнем крыш, занимала главенствующее положение в композиции и была видна издалека. Она завершалась шатровым верхом с малым сферическим куполом. У основания шатра располагались четыре мансардных выступа со спиралеобразными завитками по бокам и в нижней и верхней частях.

Оба подъезда пышно украшены. Они делают более торжественным фасад, выходящий на набережную. Над собственным подъездом располагались шесть бюстов, а на балюстрадах первого и второго этажей главного подъезда – десять бюстов.

Дворец отделен от набережной Мойки изящной узорной оградой. В облике здания отчётливо прослеживаются черты эклектики: живописный силуэт башен, разнообразные окна, богатство отделки и многое тому подобное.

В 1905 году, после сокрушительного для русского флота Цусимского сражения, Алексей Александрович ушёл в отставку с сохранением звания генерал-адмирала. Он скончался в 1908 году в Париже, но похоронен в Петербурге.

До ХХI века дворец великого князя Алексея Александровича, к сожалению, был фактически заброшен и находился в плачевном состоянии.

В 2005 году было подписано постановление правительства о создании в Санкт-Петербурге Дома музыки. В его пользование и был передан комплекс дворца на Мойке. В здании проводятся обширные реставрационные работы, направленные на воссоздание исторического облика дворца.

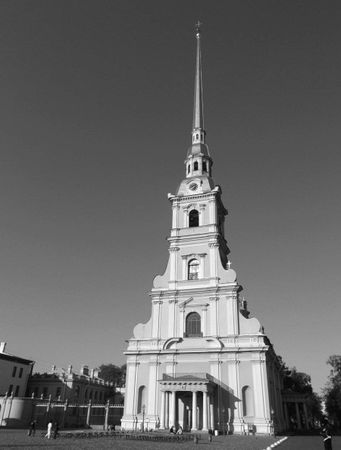

Петропавловский собор (собор во имя первоверховных апостолов Петра и Павла)

Среди петербуржцев живет твёрдое убеждение, что ангел на шпиле Петропавловки, самого высокого собора России, – это ангел-хранитель города.

Всем привычное название Петропавловка официально звучит так: православный собор во имя первоверховных апостолов Петра и Павла.

Собор в Петропавловской крепости с монументальной колокольней и великолепным иконостасом – подлинным шедевром русского декоративного искусства, – один из немногих в Санкт-Петербурге хорошо сохранившихся памятников зодчества начала XVIII века.

Петропавловский собор – усыпальница русских императоров, памятник архитектуры петровского барокко.

Высота собора вместе со шпилем колокольни 122,5 метра.

Известно, что собор был одним из любимых детищей Петра. В его "журнале" не раз встречаются записи о том, как он с гостями поднимался на колокольню – самое высокое здание в новой столице, чтобы полюбоваться с высоты птичьего полёта на окрестности стремительно растущего города.

Петропавловский собор

Собор – архитектурная доминанта Петропавловской крепости. А крепость – исторический центр Санкт-Петербурга, вокруг которого в течение нескольких десятилетий сложился и вырос один из крупнейших городов России.

Создание Петропавловской, или, как она называлась первоначально, Санкт-Петербургской, крепости тесно связано с событиями Северной войны со шведами за освобождение русских земель по берегам Невы и Балтийского моря.

Крепость должна была служить целям обороны возвращённых России берегов Невы. Но так никогда и не использовалась в военных целях. Небольшой Заячий остров, отделённый водным протоком от Фомина, или Берёзового, а ныне Петроградского острова был выбран местом постройки.

Первая, деревянная церковь, освящённая во имя святых апостолов Петра и Павла, была возведена здесь в 1703 году.

Закладка каменного собора на её месте состоялась 8 июня 1712 года. Интересно, что к этому времени благодаря церкви Петра и Павла наименование Петропавловская окончательно перешло к крепости. А первоначальное наименование крепости на Заячьем острове – Санкт-Петербург, – перекинулось на городские постройки на Берёзовом острове.

Постройка собора велась по проекту архитектора Доменико Андреа Трезини и под его руководством. Швейцарец по происхождению, Трезини стал настоящим русским архитектором и инженером, посвятив свой талант строительству нового города на берегах Невы.

В первую очередь была возведена многоярусная колокольня, увенчанная шпилем, обитым медными вызолоченными листами. Шпиль завершался флюгером в виде фигуры летящего ангела и крестом.

Постройка и отделка собора затянулись и были закончены уже после смерти Петра I, в 1732 году. Собор был освящен и открыт 29 июня 1733 года.

Композиция плана собора имеет мало общего с традиционными плановыми решениями русского культового зодчества: оно прямоугольное в плане сооружение "зального" типа. Внутреннее пространство собора разделено на три нефа мощными пилонами, обработанными пилястрами коринфского ордера. Крестовые своды, перекрывающие помещение, декорированы филенками и орнаментальной росписью.

Иконостас выполнен группой московских резчиков в 1722–1726 годах по проекту и под руководством выдающегося зодчего и скульптора И.П. Зарудного. В 1727 году иконостас доставили в Петербург. Сборкой и установкой его в соборе руководил московский столяр Трифон Иванов. Образа для иконостаса писали московский иконописец Л.М. Поспелов и его помощники. Настенные живописные панно на библейские сюжеты исполнили Андрей Матвеев, Александр Захаров, живописец Партикулярной верфи И.М. Никитин, В.А. Ерошевский и др.

Величественный и пышный иконостас решён с большой смелостью и размахом и близок по замыслу и формам к триумфальным сооружениям. Такие триумфальные сооружения возводились в петровское время в дни торжеств в честь побед русского оружия. Иконостас стал одним из непревзойденных образцов русской резьбы, в котором продолжены традиции московской школы резчиков XVII века.

В 1725 году внутри собора, возведённого вчерне, была сооружена деревянная церковь, впоследствии разобранная. В ней отпевали скончавшегося Петра I. В дальнейшем собор стал усыпальницей русских царей и членов царской фамилии.

В ночь с 29 на 30 апреля 1756 года соборная колокольня была повреждена ударом молнии. Загоревшийся шпиль рухнул. Пожар охватил чердаки и деревянный купол. Иконостас был поспешно разобран и вынесен. Кладка стен колокольни дала многочисленные трещины. В 1760 году колокольню разобрали до окон первого яруса. В 1761 году началась подготовка к её восстановлению под руководством архитектора Семёна Волкова.