Всего за 549 руб. Купить полную версию

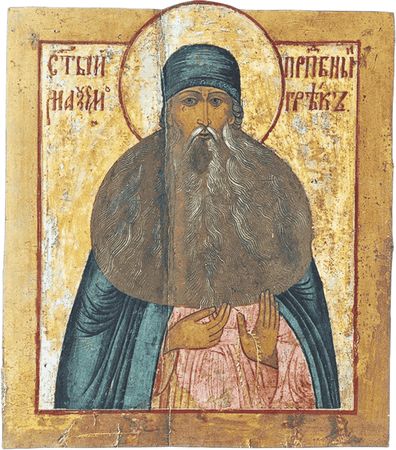

Икона "Преподобный Максим Грек". XVIII в.

Литература тогда значила еще меньше для правительственной деятельности, чем стала значить позднее. При всех полемических усилиях и успехах нестяжателей московское правительство после собора 1503 г. покинуло наступательные планы против монастырских вотчин и ограничилось обороной, особенно после того, как попытка царя Ивана около 1550 г. воспользоваться ближайшими к Москве землями митрополичьей кафедры для хозяйственного устройства служилых людей встретила решительный отпор со стороны митрополита.

Длинный ряд указов и пространные рассуждения на Стоглавом соборе о монастырских непорядках, не решая вопроса по существу, пробовали различные меры с целью остановить дальнейшее земельное обогащение монастырей на счет служилого класса, "чтоб в службе убытка не было и земля бы из службы не выходила"; усиливался и правительственный надзор за монастырскими доходами и расходами. Все отдельные меры завершились приговором церковного собора с участием бояр 15 января 1580 г.

Было постановлено: архиереям и монастырям вотчин у служилых людей не покупать, в заклад и по душе не брать и никакими способами своих владений не увеличивать; вотчины, купленные или взятые в заклад у служилых людей архиереями и монастырями до этого приговора, отобрать на государя, который за них заплатит или нет – его воля.

Вот все, чего могло или умело добиться от духовенства московское правительство XVI в. в деле о церковных вотчинах.

Перемена в московском собирании Руси

Иван III продолжал старое дело территориального собирания Руси, но уже не по-старому.

В удельное время территориальные приобретения московских князей носили характер или захватов, или частных хозяйственных сделок с соседними князьями. Местные общества еще не принимали заметного деятельного участия в этом территориальном объединении Руси, хотя по временам и проявлялось их нравственное тяготение к Москве.

С половины XV в. становится заметно прямое вмешательство самих местных обществ в дело. Можно заметить, что не везде одни и те же классы местных обществ обнаруживают открытое влечение к Москве.

В Новгороде московская партия состояла преимущественно из простонародья с несколькими боярами, стоявшими во главе его; эта сторона ищет управы на своевольную новгородскую знать у московского великого князя.

В княжеской Руси, напротив, высшие служилые классы общества тяготеют к Москве, соблазняясь выгодами службы у богатого и сильного князя. Так, в Твери еще задолго до последнего удара, нанесенного ей Москвой, местные бояре и рядовые служилые люди начали переходить на московскую службу.

Когда Иван III только еще собирался в поход на Тверь за ее союз с Литвой, многие тверские бояре и дети боярские стали покидать своего князя и толпами переходить в Москву; даже два тверских удельных князя перешли тогда на московскую службу. Когда Иван III подступил к Твери (1485 г.), новая толпа тверских князей и бояр переехала в московский лагерь и била челом Ивану на службу. Тверской летописец называет этих перелетов крамольниками и считает их главными виновниками падения Тверского княжества. По замечанию другого летописца, Иван взял Тверь изменой боярскою. То же самое явление повторилось и в другом великом княжестве – Рязанском.

Это княжество присоединено было к Москве при Ивановом преемнике в 1517 г. Но задолго до этого московский государь имел там опору в главном рязанском боярине Коробьине, который и подготовил низложение своего князя. Далее, союз князей, образовавшийся под рукою московского государя из ближних и дальних его родичей еще в удельные века, теперь расширился и скрепился новыми интересами, усилившими авторитет московского государя.

Прежде в этом союзе, завязавшемся по воле хана, заметно было действие преимущественно материальной силы или случайных, временных отношений: союзные князья большею частью становились под руку московского государя, уступая его материальному давлению и его влиянию в Орде или движимые патриотическими побуждениями, по которым некоторые из них соединились с Димитрием Донским против Твери и Мамая. Теперь этот союз расширился под действием новой связи, входящей в его состав, – интереса религиозного. Действие этого интереса обнаруживается среди православных князей, подвластных Литве. Мы покинули юго-западную Русь в минуту ее разгрома татарами в 1240 г.

С половины XIII столетия в соседстве с этой Русью начинает подниматься княжество Литовское. В XIII и XIV вв. литовские князья постепенно подчиняют себе разъединенные и опустошенные княжества Западной Руси. Эта Русь со своими князьями не оказывала особенно упорного сопротивления Литве, которая освобождала ее от татарской неволи. С тех пор начинается могущественное культурное и политическое влияние Западной Руси на Литву.

Уже к концу XIV в. Литва и по составу населения, и по складу жизни представляла из себя больше русское, чем литовское, княжество. Но в 1386 г. литовский великий князь Ягелло (Яков), воспитанный в православии своею матерью, рожденной княжной тверской Юлианией, женился на наследнице Польского королевства Ядвиге и принял католичество. Этот династический союз Литвы и Польши завязал роковой для соединенного государства религиозно-политический узел. С тех пор началась при содействии польско-литовского правительства католическая пропаганда в Западной Руси.

Пропаганда эта особенно усилилась во второй половине XV в., когда Литвой правил сын Ягелло Казимир IV. Православное русское общество оказывало стойкое противодействие католическим миссионерам.

Польская марка с изображением литовского великого князя Владислава II Ягелло и его жены королевы Людвиги. 1964 г.

В Западной Руси начиналось сильное брожение, "замятия великая" между католиками и православными. "Все наше православное христианство хотят окрестить, – писали оттуда, – за это наша Русь вельми ся с Литвою не любят". Увлекаемые этим религиозным движением, и православные князья Западной Руси, еще не утратившие прежней самостоятельности в своих владениях под легкою властью великого князя литовского, начали один за другим приставать к Москве как к своему религиозному центру. Те из них, которые могли присоединиться к Москве со своими владениями по их близости к московским границам, принимали условия зависимости, выработавшиеся в Москве для добровольно поддавшихся удельных князей: они делались постоянными и подчиненными союзниками московского государя, обязывались служить ему, но сохраняли при себе дворы, дружины и не только оставались или становились вотчинниками своих владений, но и пользовались в них административными правами, держали свое особое управление.

В такое положение становились передававшиеся Москве владельцы мелких княжеств по верхней Оке, потомки св. Михаила черниговского, князья Белевские, Новосильские, Воротынские, Одоевские и другие. Примеру их последовали потомки Всеволода III, князья черниговский и новгород-северский, сын Ивана Андреевича можайского и внук Шемяки. Отцы их, когда их дело в борьбе с Василием Темным было проиграно, бежали в Литву и там получили обширные владения по Десне, Семи, Сожу и Днепру с городами Черниговом и Новгородом-Северским. Отец одного и дед другого были злейшими недругами Василия Темного, своего двоюродного брата, а сын и внук, стоя за православие, забыли наследственную вражду и стали подчиненными союзниками Васильева сына.

Так московский союз князей, расширяясь, превращался в военную гегемонию Москвы над союзными князьями.

Приобретения Ивана III

Таковы новые явления, которые замечаются в территориальном собирании Руси Москвой с половины XV в. Сами местные общества начинают открыто обращаться к Москве, увлекая за собой и свои правительства или увлекаемые ими. Благодаря этому тяготению московское собирание Руси получило иной характер и ускоренный ход. Теперь оно перестало быть делом захвата или частного соглашения, а сделалось национально-религиозным движением. Достаточно короткого перечня территориальных приобретений, сделанных Москвой при Иване III и его сыне Василии, чтобы видеть, как ускорилось это политическое объединение Руси.

С половины XV в. и вольные города со своими областями, и княжества быстро входят в состав московской территории.

В 1463 г. все князья ярославские, великий с удельными, били Ивану III челом о принятии их на московскую службу и отказались от своей самостоятельности.

В 1470-х годах покорен был Новгород Великий с его обширной областью в Северной Руси.

В 1472 г. приведена была под руку московского государя Пермская земля, в части которой (по р. Вычегде) начало русской колонизации положено было еще в XIV в., во времена св. Стефана Пермского.

В 1474 г. князья ростовские продали Москве остававшуюся за ними половину Ростовского княжества; другая половина еще раньше была приобретена Москвой. Эта сделка сопровождалась вступлением князей ростовских в состав московского боярства. В 1485 г. без боя присягнула Ивану III осажденная им Тверь.

В 1489 г. окончательно покорена Вятка.