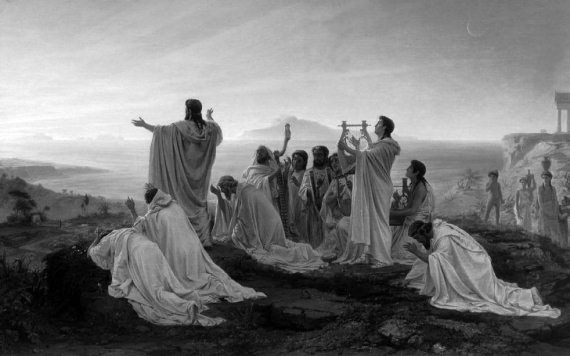

Гимн пифагорейцев восходящему солнцу. Ф.А. Бронников. 1869 г.

Со временем ему удалось осуществить давнюю мечту – поступить в Академию художеств. Природное дарование плюс необыкновенные работоспособность и усердие помогают ему успешно справляться с творческими заданиями и участвовать в конкурсах, занимая первые места. Он пишет портреты с натуры, увлекается церковной живописью и постоянно совершенствует мастерство, выполняя множество этюдов. За картину "Божья Матерь всех скорбящих" для одноименной церкви в Петербурге Бронников удостоился похвалы самого императора Николая I. Но высочайший отзыв, как говорится, на хлеб не намажешь. А Бронников отчаянно материально нуждается, бедствует и недоедает. Профессор А.Т. Марков, который руководит занятиями одаренного юноши, доволен успехами своего питомца и оказывает ему всяческую поддержку: помогает деньгами, содействует в назначении ежемесячной стипендии в 10 рублей, что было большим подспорьем.

По всем академическим показателям Бронников заслуживал пенсионерства за границей, но таких претендентов было несколько. Однако он вытягивает счастливый билет – его отправляют в Италию. Ему все хочется посмотреть. Он много путешествует по стране, делает зарисовки с натуры, копирует шедевры гениев Возрождения. Но работа работой, а молодая кровь играет, и Федор с товарищами по академии отдает должное местному вину, переходя из одной таверны в другую. Их веселые кутежи и пирушки всякий раз заканчивались громогласным пением "Вниз по матушке по Волге" и лихой камаринской с молодецким посвистом. Однажды в Сорренто они раскрасили белого пуделя местного аббата под "кардинала" и еле унесли ноги от разгневанных служек.

По завершении трехгодичной командировки Бронников представил на суд академии, как это было положено, свою большую картину – итог практики за рубежом. При ее одобрении он мог бы рассчитывать на продление своего пребывания в Италии. Однако внушительное полотно "Гладиатор-славянин, умирающий на арене цирка" (1857) не понравилось, и Бронникову предстояло возвращаться на родину, что в его планы вовсе не входило. Поэтому он с готовностью принимает предложение – выполнить роспись церкви при русском посольстве в Париже, и деликатный вопрос с новым сроком пенсионерства улаживается сам собой.

После девяти лет отсутствия Бронников привозит в Россию на суд академии картину "Квестор читает смертный приговор римскому сенатору Тразею Пету". На этот раз высокая комиссия благосклонна к художнику. Еще лучше принята его следующая работа – "Гораций читает свои сатиры меценату" (1864).

Но Бронников далек от того, чтобы почивать на лаврах. На родине он приходит к выводу, что его искусство должно быть ближе к жизни. В 1865 году художник снова уезжает в Италию с намерением параллельно с античной темой разрабатывать в дальнейшем и жанровое направление. С тех пор произведения, выдержанные в прежней академической традиции, чередуются у него с реалистическими мотивами и сюжетами. Он пишет "Мозаичистов перед судом трех в Венеции" и "Бедное семейство, выгоняемое с квартиры", "Гимн пифогорейцев восходящему солнцу" и "Старика нищего", "Алкивиада и Аспазию перед архонтом" и "Раздачу пищи бедным перед монастырскими воротами". Впрочем, и в картины на античные темы Бронников все чаще привносит правду жизни, как, например, в "Освящение гермы" (1874) и "Проклятое место" (1878). Еще острее получается у него современность: "Больной у стен католического монастыря", "Покинутая", "Сторож на железной дороге", "Бродяга на площади Пополо в Риме", "Художники в приемной богача". Последняя картина – одна из лучших по уровню мастерства работ художника.

В Россию Бронников так и не вернулся. Он женился на итальянке и окончательно поселился в Риме. Русская тема все реже встречается в его произведениях, да и то как историческая ретроспектива. Это "Крещение великого князя Владимира" или "Встреча греческой царевны Софьи Палеолог" (обе 1883).

Прах Ф.А. Бронникова покоится на Русском кладбище в Риме. По его завещанию около 40 тысяч рублей и более 300 полотен художника поступили в распоряжение Шадринской городской управы. Сейчас картины знаменитого земляка – основное ядро художественной экспозиции местного краеведческого музея.

Родной дом нашей души

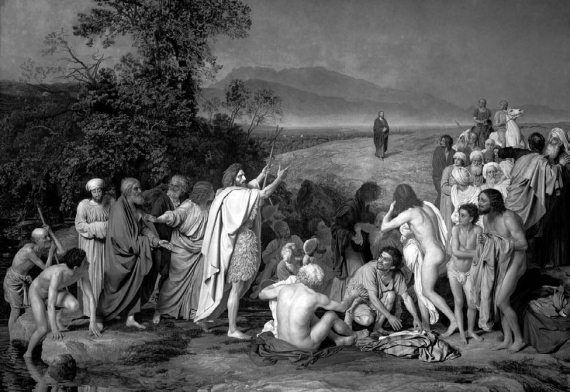

Знаменитый русский художник Александр Иванов прожил в Италии почти 30 лет (1831–1858), двадцать из которых (1837–1857) посвятил созданию многофигурных композиций, портретов, жанровых акварелей, пейзажей, бесчисленных рисунков и этюдов, ставших основой для величайшего монументального полотна "Явление Христа народу". Наиболее известные работы художника на итальянскую тему: "Эскиз в венецианских тонах", "Октябрьский праздник в Риме", "Аппиева дорога", "Неаполитанский залив у Кастелламаре".

Явление Христа народу. А.А. Иванов. 1837–1857 гг.

Третьяковская галерея, Москва

Поэт В.А. Жуковский каждое свое путешествие по Италии воспринимает как странствие по садам живописи, поэзии и быстрых страстей. В одном из его частных писем за 1833 год содержится такой отзыв: "…видел чудесный… сон – Италию". Другой поэт Е.А. Баратынский, внезапно умерший в Неаполе, незадолго до смерти посвятил Италии последнее стихотворение.

Н.В. Гоголем под небом Вечного города написаны "Мертвые души", а Ф.М. Достоевский находит во Флоренции вдохновение, чтобы завершить роман "Идиот".

А сколько было безвестных русских, которые после странствий по дорогам Европы почти безвыездно жили в Италии! Они покидали дворянские гнезда на родине, становились вечными постояльцами отелей, пансионов, съемных квартир, втягивались в здешний образ жизни и уже не желали менять его ни на какой другой.

Говорить о полной эмиграции было бы не всегда правильно, потому что многие сохраняли российское подданство и не помышляли о перемене гражданства. И все же немало людей и формально, de jure, de lege lata (по праву, с точки зрения действующего закона), и de facto (фактически) подпадали под статус эмигрантов. Наплыв русских в Италию в XIX веке не прекращался. И всегда находились благовидные предлоги (дела, обстоятельства, состояние здоровья, учеба, церковная надобность и т. п.), чтобы задержаться, если позволяли средства, сверх первоначально запланированного времени, а позднее снова перенести срок отъезда и остаться еще. И так могло тянуться достаточно долго.

Италия привносит особые краски в культуру России Серебряного века (конец XIX – начало XX столетия).

Скульптор князь Павел (Паоло) Трубецкой, братья-художники Александр и Павел Сведомские, поэты Андрей Белый и Вячеслав Иванов, публицист и драматург Александр Амфитеатров, философ Николай Бердяев, писатели Павел Муратов и Михаил Осоргин – вот лишь некоторые знаменитые русские, для которых встречи с Италией стали знаковыми. Их мысли и высказывания об этой стране объясняют, почему именно туда устремилось из России после Октябрьской революции 1917 года так много интеллектуалов и людей творческих профессий, отчего так велик русский некрополь в Неаполе, Венеции, Сан-Ремо.

Можно было бы привести бесконечное число цитат, выразительных фрагментов из "Итальянских сонетов" В. Иванова или выдержек из "Итальянских писем" А. Белого.

Однако и те суждения П. Муратова и Н. Бердяева, которые следуют ниже, дают предметное представление о магнетизме Италии для русского сердца.

Из книги Павла Муратова "Образы Италии" (1911):

"В Италии все важно для нас и драгоценно".

"Не театр трагический или сентиментальный, не книга воспоминаний, не источник экзотических ощущений, но родной дом нашей души, живая страница нашей жизни, биение сердца, взол-нованного великим и малым, – такова Италия, и в этом ничто не может сравниться с ней".

"Мы возвращаемся из Италии с новым мироощущением слиянности начал и концов, единства истории и современности, неразрывности личного и всемирного, правды вечного круговорота вещей, более древней правды, чем скудная идея прогресса…"

Из статьи Михаила Осоргина "По этапам экскурсантских мытарств" (1912):

"Иногда Италия представляется мне моей собственной квартирой. Вот ее приемная – Венеция… Вот моя библиотека и картинная галерея – Флоренция. Вот мой деловой кабинет – Милан. Вот Рим – моя святая святых, склад ценностей неизреченных, собранных моими предками и мной преумноженных… А вот мой балкон – это Неаполь".

Из очерка Николая Бердяева "Чувство Италии" (1915):

"Италия обладает таинственной и магической силой возрождать душу, снимать тяжесть с безрадостной жизни. Такова вечная, неумирающая, неразрушимая Италия".

"Нигде русский человек не чувствует себя так хорошо, как в Италии. Только в Италии не чувствует он давления и гнета".