Что касается упоминания взаимного превращения элементов, это отчасти решенная проблема, ибо в вечернем издании "Франкфуртер цайтунг унд хандесблатт" за 18 июня 1924 года - задолго до открытия расщепления ядер - была опубликована статья именно о превращении ртути в золото, и ее автор не кто иной, как профессор доктор Вальтер Герлах! Герлах говорит, что такое превращение можно осуществить посредством воздействия неких лучей неуточненной природы, то есть научно обосновывает алхимию!

Пытаясь собрать все эти фрагменты в единую картину, Витковский связался с польским физиком Демянским, специалистом по гравитационной физике. Изучив свойства "Колокола", Демянский заявил, что вихревое движение может быть ключом к созданию гравитации, и добавил, что ртуть лучше всего подошла бы для этой цели, поскольку "это вещество имеет высокую плотность и в то же время является жидким". В самом деле, если немцам "удалось выравнять оси вращения ядер в одном направлении с помощью сильного магнитного поля", то, возможно, им удалось достигнуть определенного гравитационного прорыва.

Затем Витковский занялся проблемой чрезвычайно высокого напряжения, используемого в "Колоколе". "Это должно было приводить к разряду, и, следовательно, речь идет о физике плазмы". Если действительно, как полагает Демянский, активное вещество в таком устройстве характеризуется низкой вязкостью, то газ имел бы более низкую вязкость, чем жидкость, а плазма - более низкую, чем газ. Плазма, создаваемая посредством электрического тока, порождает вихри, известные как плазмоиды, в которых "силовые линии магнитного поля почти полностью замкнуты". При таких условиях плазменный вихрь почти полностью изолирован от окружающей среды. Это, в свою очередь, создает что-то вроде локального "континуума пространство-время", или локализованного искривления пространства.

Анализируя эти наблюдения, Витковский посетил Институт физики плазмы и лазерного микрорасщепления в Варшаве, где его ждал настоящий сюрприз: он увидел плазменную ловушку, имеющую все внешние характерные особенности "Колокола"!

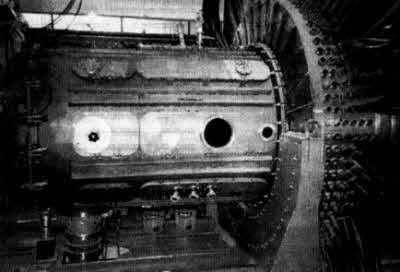

Плазменная ловушка и фокусное устройство из Института плазмы и лазерного микрорасщепления в Варшаве (из книги Игоря Витковского "Правда о чудо-оружии"

Невероятно, но в этом устройстве, как и в "Колоколе", тоже использовались керамические плитки и резиновые маты!

Исходя из этого, Витковский пришел к заключению, что "Колокол" представлял собой нечто вроде "ловушки для плазменного вихря". Однако он сразу заметил, что в одном важном отношении "Колокол" отличался от современного устройства. В последнем отсутствовало вращение.

Да, плазма иногда создает своего рода вихрь, но это, как правило, побочный эффект. Никто еще, никто после войны не сконструировал устройство "плазменного фокуса" в основном для быстрого вращения тяжелых ионов… внутри плазма абсолютно статична. Концепция вращающихся в одном или противоположных направлениях цилиндров остается неизвестной. Никто не додумался до этого!

Так Витковский подошел к своей окончательной реконструкции "Колокола", уяснив принцип его действия и поняв причину, почему немцы выбрали этот необычный метод получения "плазменного фокуса":

Я представил большой металлический барабан, в котором находится небольшое количество ртути. Барабан вращается со скоростью десятков тысяч оборотов в минуту. Под воздействием центробежной силы ртуть, будучи жидкостью, покрывает стенки барабана тонким слоем. После достижения намеченной скорости между окружностью барабана (слоем ртути) и его осью - полым стержнем - создается электрический разряд высокого напряжения. Теоретически это способствует ускорению перемещения ионов ртути к полому стержню с огромной скоростью. Но поскольку ртуть уже обладает определенным крутящим моментом, при приближении к полому стержню ее угловая скорость возрастает… в результате чего увеличивается скорость вращения. Это приводит к наложению друг на друга двух скоростей - созданных благодаря сохранению крутящего момента и действию электрического тока. Из моих приблизительных расчетов следует, что посредством этого метода можно достигнуть скорости предельного сжатого вихря порядка сотен тысяч оборотов в секунду.

И при этих чудовищных скоростях, когда все оси вращения плазмы поляризованы (выравнены в одном направлении), можно достигать огромного антигравитационного эффекта, поскольку в современной научной литературе содержатся указания именно на эту связь между массой и вращением.

Ну а что же со взаимным превращением элементов? Чувствуя, что такие вихревые структуры неизбежно являются моделью самоц материи, Витковский "вспомнил труд русского ученого Геннадия Шипова и труды немецкого физика, профессора Буркхарда Хайма, работавшего во время войны в Геттингенском университете. Во всех этих трудах упоминались изменения в структуре материалов, вызываемые искусственно созданными гравитационными волнами".

Как мы увидим впоследствии, этот момент имеет в "Колоколе" большее значение, нежели простая ловушка фокуса плазмы, пусть она и подразумевает весьма интересную концепцию вращения активного вещества для достижения максимальной поляризации спина, концепцию, находившуюся в сфере интересов Герлаха. За исключением еще одного замечания, к рассмотрению которого мы сейчас перейдем, дальше этого Витковский не продвинулся.