Отрицательная гегемония

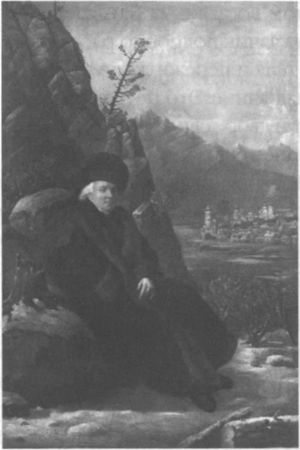

В России патриотически настроенные авторы, многие из которых и сами были имперскими администраторами, с удовольствием признавали иностранное происхождение многих людей, идей и символов, определивших их культуру. Корни культуры могут или даже должны быть иностранными, лишь бы плоды ее были национальными. Империя - источник благ для русского народа и просвещения для инородцев; все равно ее происхождение лучше искать среди викингов и амазонок. На ранних этапах даже императоры обоих полов не возражали против против того, чтобы их поэтические портреты писались ориентальными красками, противопоставлявшими их Европе, откуда они вновь, как Рюрик, приходили в Россию. Классическим примером самоориентализации российской власти является ода "Фелица", которую Гавриил Державин посвятил Екатерине II в 1782 году. Родившийся под Казанью и гордившийся своими татарскими корнями, Державин стал олонецким наместником, тамбовским губернатором и, наконец, министром

| Илл. 11. Портрет Гавриила Державина. Сальватор Тончи. 1801, Иркутский государственный музей. Поэт изображен в соболиной шубе и шапке, на фоне Иркутска. Державин никогда не был в Сибири. |

юстиции, но вся эта блестящая карьера началась именно с "Фе-лицы". Российская императрица воспевается как "Богоподобная царевна Киргиз-Кайсацкия орды". Кочевое племя "киргиз-кайсаков" (казахов) было только что приведено под власть России, и ода воспевает это завоевание Екатерины. И все же восточный символизм этого текста не объясняется историческим фактом недавнего мира, заключенного в далеких степях, а потому будит воображение многих поколений исследователей. Следуя условностям жанра, эта ода превращает Екатерину в образец добродетелей, а автора - в скромного подданного, который следует за монархом, поднимаясь по лестнице совершенства. Но императрица, немка по рождению, не становится в этой оде источником вестернизации, а Державин не изображает себя ее восточным подданным. Напротив, это Екатерина оказывается вождем восточной орды, ее российские придворные - "мурзами" (татарской знатью), а вся империя помещается на сказочном востоке, "в Багдаде, Смирне, Кашемире". Смиренный рассказчик подробно рассказывает, как он борется со страстями тела и пережитками прошлого, подражая своей восточной владычице. Это не сатира и не пародия; это ода, успех которой при дворе свидетельствует о том, что необычная риторика самоориентализации была там понятна и воспринималась всерьез. Разворачивая порядок доминирования вспять, экзотизирующий взгляд на суверена показывает, как рано русская литература ревизовала классическое наследие европейского ориентализма и какие политические последствия имела эта ревизия.

Русский роман часто изображал любовь между партнерами, не совпадающими в расовом или социальном отношении, представляя смерть одного из них как жертвоприношение, которое раскрывает глубокую динамику исторической ситуации (см. главу 11). В ситуации внешней колонизации таким сюжетом, отлично известным и европейской романтической традиции, была любовь имперского офицера и туземной красавицы. В "Кавказском пленнике" Пушкина и "Бэле" Лермонтова любовь фатальна для страстных, благородных дикарок, а их любовники, столичные дворяне, оказываются (и прямо называются) виновниками их гибели. В поэме Пушкина романтический герой едет на Кавказ за "веселым призраком свободы", но попадает в плен к горцам, которые держат его в цепях, как аманата. Раненого, его выхаживает черкешенка, которая под конец поэмы жертвует собой, чтобы помочь ему бежать. Он переплывает реку, служившую границей между черкесами и русскими, и оглядывается назад: его черкешенка бросилась в воду, по которой еще расходятся круги. Хороший пловец, он мог бы, наверно, спасти ее, но он уходит в русский лагерь. Более сложна фабула "Бэлы", но и там русский офицер сначала соблазняет горскую красавицу, а потом предает ее, и она умирает в мучениях. Эти морализирующие сюжеты, острокритические в отношении русских завоевателей, искупают или, возможно, декон-струируют империалистические лозунги, которые есть в тех же текстах. Очевидное противоречие между моральным уроком любовной истории и имперской идеологией, выраженной в прологах и эпилогах, создает многослойную динамику, которая издавна притягивает критиков.

С его множественными рассказчиками, эксцентричным героем и экзотическими красавицами, роман Михаила Лермонтова "Герой нашего времени" (1840) является одним из самых почитаемых литературных памятников имперскому опыту России. Как и Лермонтов, главный герой храбро сражается в Кавказской войне. Как Грибоедов, герой умирает во время дипломатической миссии в Персию. Блестящий и неуравновешенный Печорин, которому удается сочетать боевые подвиги на Кавказской войне с любовными приключениями, чередующими русских и туземных красавиц, противопоставлен Максиму Максимычу, бедному и одинокому офицеру оккупационной армии. Прослужив на Кавказе 25 лет, Максим Максимыч открывает роман типично колониальной загадкой. Осетины перегоняют две тележки через горный перевал. Одна тележка легкая, но ее не могут сдвинуть шесть быков, другая тяжелая, но ее тянут четыре быка. Легкий экипаж принадлежит новичку на Кавказе, тяжелый - бывалому офицеру. Осетины и даже их быки используют обман и саботаж ("оружие слабых", так постколониальные антропологи назовут эту тактику), чтобы одурачить русских и получить от них больше денег. "Ужасные бестии эти азиаты!" - восклицает Максим Максимыч (Лермонтов 1958:4/10). Несмотря на это обобщение, он демонстрирует детальное знание местных обычаев. Он курит кабардинскую трубку, носит черкесскую шапку, предпочитает чеченцев осетинам и все время говорит о разных кавказских народах. Его глазами мы видим загадочного Печорина, которого он сопровождал по непостижимой Азии.

В небольшом очерке 1841 года "Кавказец", который является лучшим комментарием к "Герою нашего времени", Лермонтов дает этнографический анализ таких людей, как Максим Максимыч и другой наш знакомый, гоголевский майор Ковалев, - верных слуг империи, офицеров и чиновников армии,

| Илл. 12. Портрет военного со слугой. Карл Брюллов. 1830-е годы. Обратите внимание на восточный фон, различие костюмов и внешнее сходство офицера и слуги. |

сражавшейся в восставшей колонии. "Кавказец" в этом очерке - российский офицер, который отменно знает и страстно любит своего врага, неусмиренные племена Кавказа. "Существо полурусское, полуазиатское", с каждым проведенным на Кавказе годом этот офицер все больше ориентализирует сам себя. Вначале он узнал о Кавказе из пушкинского "Кавказского пленника", тогда и "воспламенился страстью к Кавказу"; с тех пор он и сам собрал много сведений об обычаях, легендах и искусствах разных племен. Ему известны их вожди и родословные, а их коней, оружие и женщин он предпочитает российским. "Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке"; но он не Печорин, и эта мечта оказалась несбыточной. Теперь русский "кавказец" искренне восхищается тем, как горцы живут, ездят на коне, сражаются в бою. Его любимое занятие в компании однополчан-"кавказцев" состоит в том, чтобы обсуждать и сравнивать между собой кавказские народы, прихвастывая собственными победами или фантазиями. "Кавказец" учил местные языки и говорит по-татарски, но плохо знает, как относиться к своей страсти к врагам-инородцам. "Наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при… заезжих из России". Лермонтов относится к изображенному им "кавказцу" с уважением, но критически: "Чуждый утонченностей светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного". Агент имперской власти, российский офицер на Кавказе превратился в антрополога-любителя, который чувствует соблазн перенять жизнь туземцев и не видит причин этому соблазну противостоять (Лермонтов 1958:4/ 159, см. также: Layton 1994; Barrett 1999). Разница между "кавказцами" Лермонтова и "ташкентцами" Салтыкова-Щедрина, между Максимом Максимычем и майором Ковалевым в том, что первые описаны в новообретенной ими стихии колониальной жизни, а вторые застигнуты в тяжелый момент возвращения в метрополию, где привычка к насилию встречается с критической иронией, а детальные знания далекой туземной жизни не вызывают интереса даже у писателя-реалиста.

Изощренный Лермонтов одинаково дистанцировался и от разрушительного снобизма Печорина, и от наивного ориентализма Максима Максимыча. Однако на протяжении долгого XIX века все большая часть русской литературы и мысли стала отдаваться соблазнам туземной жизни, и чаще всего в отношении русского населения. Отказаться от привилегий высших сословий и слиться с простым народом - в этом все чаще видели миссию образованного класса. Исторически тяготение русских "кавказцев" и "ташкентцев" к нерусским народам империи - устойчивый сплав насилия, знания и любви - предшествовало обильной "народнической" литературе второй половины XIX века и политическому "хождению в народ" (Hokanson 1994).