Однако торжество членистоногих (а именно ракоскорпионов) оказалось недолгим, и виною тому была третья "конкурирующая корпорация" - позвоночные. До сих пор те держались в тени и использовали лишь стратегию пассивной защиты - создание мощной наружной "брони"; таковы были панцирные бесчелюстные (остракодермы) и панцирные рыбы (плакодермы). В девоне одна из групп плакодерм - артродиры - отказалась от "бронирования корпуса" в обмен на скорость и перешла к активному хищничеству. Тогда-то и проявились все те (до поры скрытые) преимущества, что возникли ранее в результате превращения первой пары жаберных дуг в подвижные челюсти - великолепное средство нападения и защиты. Существа эти могли увеличивать размеры тела практически неограничено: такие артродиры, как динихтис, достигали 10 м в длину - одни из самых крупных рыб за всю историю (рис. 26), тогда как ракоскорпионы уже "уперлись" в физиологический предел размеров для членистоногих. В итоге артродиры стали для того времени фактически "абсолютным оружием", превосходя любого противника и по вооружению, и по скорости.

Членистоногие проиграли позвоночным эту схватку за крупный размерный класс вчистую: ничего подобного двухметровым силурийско-раннедевонским ракоскорпионам среди них не появится уже никогда. Отныне они будут методично осваивать малый и средний размерные классы (длина тела самых крупных членистоногих - камчатского краба и мечехвоста - не превышает 70 см), в чем и преуспеют: это самый процветающий ныне тип животного царства. А вот головоногие сумели тогда дать позвоночным достойный эволюционный ответ. Хотя численность придонных прямых головоногих продолжала сокращаться, суммарное разнообразие группы начиная с середины девона (эмский век) стремительно пошло вверх. К концу периода (фаменский век) оно достигло своего максимума (почти 200 родов) благодаря появлению свернутых головоногих, имеющих спирально закрученную раковину, - аммонитов.

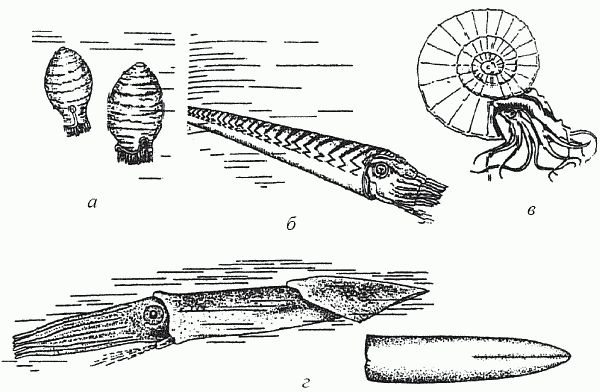

Прямые наутилоидеи обладали достаточно совершенным аппаратом регулирования плавучести (они меняли заполнение водой пустых камер раковины - так подводная лодка заполняет и опорожняет балластные цистерны), но вот с горизонтальными перемещениями у них были большие проблемы. Головоногие движутся реактивным способом, выталкивая воду из мантийной полости через воронку, направленную вперед и располагающуюся в районе головы. Первые наутилоидеи "висели" вниз головой в придонных слоях воды и могли лишь "падать" на свою добычу сверху (рис. 27, а). В дальнейшем они "завалили" раковину, сместив центр ее тяжести за счет неравномерного отложения карбоната кальция (на брюшной стороне больше, чем на спинной); вся конструкция в результате обрела способность к продольному движению (рис. 27, б). Однако эта конструкция принципиально неустойчива в движении, т. к. центр тяжести и точка приложения реактивной тяги (воронка) должны находиться на противоположных концах тела животного: малейшее отклонение от линии тяги - и движущийся моллюск начнет кувыркаться. А вот у свернутых головоногих центр тяжести их спиральной раковины почти совпадает с сифоном, что и обеспечивает устойчивое продольное движение. Именно поэтому свернутые головоногие стали первой группой хищников, освоивших толщу воды. (Здесь необходимо заметить, что рыбы, например, будут продолжать "ходить по дну" почти до середины мезозоя: лишь тогда костные рыбы "изобретут" плавательный пузырь, а среди хрящевых рыб появятся акулы современного типа, которые не "тонут" из-за того, что находятся в постоянном движении.) Видимо, именно освоение трехмерного пространства привело к возникновению у позднепалеозойских головоногих самых совершенных (среди беспозвоночных) глаз и чрезвычайно усложненного мозга; то же произойдет позднее с птицами.

Головоногие будут и дальше, на протяжении всего мезозоя, формировать верхние трофические уровни морских экосистем, успешно конкурируя не только с рыбами, но и с морскими рептилиями (ихтиозаврами, плезиозаврами и пр. - см. главу 10). Многие из этих рептилий сами охотились на головоногих (в раковинах крупных аммонитов иногда находят застрявшие зубы этих хищников), а те в основном использовали стратегию пассивной защиты, увеличивая размеры тела. К юре аммониты достигли своего максимального размера, однако с появлением короткошейных плезиозавров - плиозавров (длина черепа - до 3 м) эта стратегия себя исчерпала. Аммониты начали мельчать, пытаясь уйти за нижний предел оптимального размера жертвы (см. дополнение к главе 6), и их разнообразие уменьшалось.

И вновь головоногие нашли выход: с этого времени начинается расцвет групп, имеющих внутреннюю раковину, - белемнитов и происходящих от них кальмаров. Вообще-то белемниты появились еще в карбоне, но до сих пор они пребывали на вторых ролях. Теперь же, когда возможности пассивной защиты оказались исчерпаны, стратегия белемнитов - отказ от раковины в обмен на увеличение скорости передвижения - оказывается генеральной линией эволюции головоногих. Судя по всему, внутреннераковинные головоногие оказались самыми скоростными обитателями мезозойского океана. Им не пришлось решать проблему устойчивости в движении, как прямым головоногим (см. выше), поскольку их тело, лишенное раковины, способно выравнивать "полет" при помощи плавников-стабилизаторов (рис. 27, г). Отсутствие таких ограничителей роста, как твердые покровы членистоногих, позволяет им достигать очень крупных размеров. Современный гигантский кальмар достигает в длину 18 м (со щупальцами) и является самым крупным беспозвоночным (на коже китов находили отпечатки присосок кальмаров, длина которых оценивается в 30 м), а ведь в прошлом вполне могли существовать и более крупные виды! Как бы то ни было, внутреннераковинные головоногие успешно дожили до наших дней и вымирать явно не собираются. Достаточно сказать, что в пробах грунта из глубоководных частей Тихого океана число челюстей кальмаров на один квадратный метр варьирует от нескольких десятков до нескольких сотен, что дает некоторое представление о численности (и экологической роли) этих животных в современных морях.

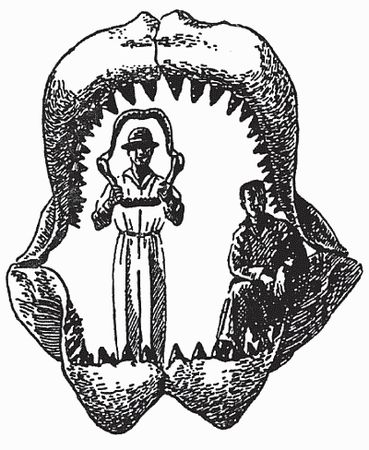

Изменения в сообществе водных позвоночных мы подробнее проанализируем чуть позже, в главе 11. Здесь же мы лишь отметим, что с начала триаса верхние трофические уровни морских экосистем оказываются совершенно закрытыми для рыб: их формируют недавние вселенцы в море - хищные рептилии. Однако во второй половине мезозоя (примерно в одно время с началом расцвета внутреннераковинных головоногих) рыбы возвращают себе лидирующие позиции: в морях появились акулы современного типа - с челюстью, подвижной относительно мозговой капсулы, что позволяет им отрывать куски от жертвы большого размера (например, кита), а не глотать ее целиком. Возможно, именно акулы конкурентно вытеснили, по крайней мере, часть морских рептилий (например, ихтиозавров). Самые крупные акулы жили в миоцене: Carcharodon megalodon (близкая родственница знаменитой белой акулы) достигала в длину 30 м; питалось это чудовище, по всей видимости, небольшими китами, пик разнообразия которых приходится как раз на время ее существования (рис. 28). Самые же крупные из современных хищных акул (белая, тигровая) питаются в значительной степени другими акулами, являясь, таким образом, подлинным венцом трофической пирамиды.