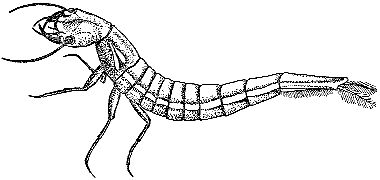

Личинка плавунца хорошо плавает с помощью шести покрытых волосками ног. Своеобразным веслом является последний членик брюшка, он тоже имеет два ряда густых волосков. Ударяя этим веслом, личинка может делать резкие скачки. Наиболее быстрое движение достигается волнообразными движениями всего тела в вертикальной плоскости. Такой же характер плавания у личинки перед окукливанием. Заметив, что личинка перестала питаться и плавает только таким способом, надо помочь ей выйти из воды: либо поместить в горшок со мхом и влажным песком, либо пересадить в акватеррариум. Поползав некоторое время по влажной почве, личинки плавунца начинают строить гнездо для окукливания. В земле она выстраивает из почвы кокон с гладкими стенками. В наших условиях окукливание проходило в густом мху, переплетении надводных корней циперуса. Куколок переносят в пол-литровые банки, на одну треть заполненные чуть влажным песком, закрывают и ставят в темноту. Через три-четыре недели куколка шевелится все чаще, а затем, изворачиваясь, разрывает кожу и из футляра выходит белый с черными глазами жук. К концу дня усики и ноги становятся коричневыми, затем темнеет и твердеет хитиновый покров туловища. Через неделю после выхода из оболочки куколки жука можно осторожно с плавающего листа растения или плотика пустить в воду аквариума.

Весь цикл развития длится 3 - 5 месяцев, взрослые жуки живут в аквариумах по 2 - 3 года, были случаи, доживали и до 5 лет. Для полного цикла развития жуков критическими являются два периода: откладка яиц (нужно, чтобы были подходящие стебли и их с яйцами следует перенести в специальный водоем) и выход личинки для окукливания. Наблюдая за личинкой, учащиеся должны помнить, что ни в коем случае ее нельзя брать руками - укус челюстями очень болезнен.

Рис. 34. Личинка плавунца

Питание личинки можно проследить в уголке живой природы (рис. 34). Вонзив в жертву серповидные челюсти, хищница замирает. Жертва некоторое время бьется, потом затихает, происходит это под влиянием жидкости, выделяемой стенками пищевода, жидкость эта ядовита, лишает пойманное животное способности двигаться. Яд поступает в жертву по каналам внутри челюстей (сравнить с ядовитыми зубами змеи), настоящий рот отсутствует. Затем также отрыгивается черная жидкость из желудка, богатая ферментами, которые переводят белки жертвы в жидкое состояние. Через каналы в челюстях личинка начинает засасывать разжиженные белки. Если осторожно наклониться над личинкой, хорошо видно сквозь прозрачный покров головы, как по каналу, проходящему по ее оси, импульсами продвигается кашица из пищи. Высосав первую порцию, личинка снова отрыгивает ферменты, и так до тех пор, пока не останется от добычи пустая шкурка. Рот есть у только что вышедших из яйца личинок, затем он зарастает и появляется уже на стадии куколки. Следовательно, наружное пищеварение и насос появились как более позднее приобретение в филогенезе. Цибистер - имеет русское название - скоморох. Этот жук встречается в Западной Европе, Прибалтике, на юге европейской части СССР, в Закавказье, Средней Азии. Относится к индо-малайской фауне. С восточного побережья Африки нам привозили крупных (длиной 4,5 см), черно-зеленых, с вишневым низом и ногами жуков, которые тоже относятся к роду цибистер. На наш взгляд, этот род более адаптирован к жизни в воде. Части тела его еще более подогнаны друг к другу, при взгляде сбоку не видно характерного для плавунца спинного горба, нет и резкого сужения брюшка к концу. На конце брюшка не овал, выставляемый для дыхания, а октаэдр. Густо опушена вторая пара ног. Третья пара имеет более густые и широкие волоски, чем на гребной паре плавунца. На этих ногах один неподвижный коготок, но зато на очень широких голенях по паре больших шпор (у тропических цибистеров длина шипов 5 мм). Задние ноги цибистеров в состоянии покоя не изгибаются серповидно на спину, а расставлены в сторону (рис. 33). Цибистеры более стремительны на быстром ходу, а количество гребков у них меньше, чем у плавунца; маневрирование на малой скорости происходит как с помощью загребающих и рулящих ног, так и с помощью второй пары. Цибистер может на полном ходу остановиться.

Цибистеры живут в неволе по 3 года. Можно проследить в аквариуме цикл их размножения и развития. Спаривание как у плавунцов (присосочный диск состоит только из мелких присосок). Личинка более неповоротлива, чем у плавунца, предпочитает передвигаться в зарослях растений, плавает плохо и неохотно. Поэтому ловит медлительных животных на стеблях. Следовательно, вред от личинки цибистера для рыб в рыбхозах исключен.

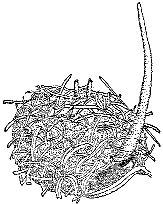

Жук-водолюб - самый крупный жук Европы (длиной до 5 см). Отделы тела его пригнаны друг к другу не так хорошо и плотно, как у плавунцов и цибистеров. У самца на передней паре ног треугольные выросты с присосками. Нижняя сторона жука кажется серебристо-белой из-за прослойки воздуха, удерживаемой густыми волосками. На брюшке и снизу среднегруди расположены дыхальца. Приближаясь к поверхности, водолюб выставляет вперед сяжок, так что один из члеников соприкасается с поверхностью и тут же образует воздушный канал от атмосферы к прослойке на нижней стороне тела, по которому и идет обновление воздуха (рис. 35).

Рис. 35. Водолюб черный

Водолюбы хорошо и подолгу живут в аквариумах, в том числе и совместно с рыбами. Питаются они в основном низшей растительностью, иногда незначительно повреждают и высшие растения. Охотно поедают мотыль, белый хлеб, мясной фарш, подбирают в аквариуме падаль. Взятый в руку, жук скрипит и больно колется шпорами на ногах. Водолюбы хорошо сживаются со всеми обитателями аквариума.

На уроке можно рассмотреть способ передвижения водолюба. Ходильные ноги его мало изменились в водяной среде. Они слабо сплющены, не сильно опушены волосками. Гребет он попеременно, в отличие от плавунцов; в плавании участвуют две задние пары ног. Наш водолюб - пловец плохой. Но плавание - не основной вид передвижения этих жуков. Они предпочитают и вверх и вниз передвигаться по стеблям растений. Свои экскременты эти жуки оставляют на растениях, в серебристо-белых капсулах.

Оплодотворенная самка может в аквариуме отложить яйца. Она помещает их в кокон, который сплетает из тонких белых нитей (рис. 36). Кокон отличается характерным рогом, торчащим вверх. Как полагают, это воздухопроводящее устройство и одновременно нечто вроде мачты, обеспечивающей устойчивость кокона на поверхности воды. Из кокона выходит личинка (рис. 37) длиной 14 мм (в 4 раза длиннее яиц). За время развития личинки линяют три раза и достигают 8 см.

Рис. 36. Кокон водолюба

Толстая серая личинка плавает плохо, ее ножки слабовыражены, поэтому она предпочитает передвигаться по растениям. В основном питается улитками и другими малоподвижными животными. Схватив катушку и прикрепившись к растению или пассивно качаясь у поверхности, личинка выбрасывает над водой голову. С помощью жвал и щупиков она ощупывает раковину, поворачивает ее, дробит, на тело моллюска отрыгивает пищеварительные соки и полупереваренным поедает. Действие этих соков возможно только вне воды, поэтому личинка высовывает голову. Каналов в жвалах нет, пищу она засасывает ртом (рис. 37).

Личинка водолюба, если взять ее пинцетом, притворяется мертвой и повисает. Но она может и защищаться: отрыгивает черную жидкость, пытается укусить жвалами.

Перед окукливанием личинка действует так же, как личинка плавунца. Уловив этот момент, ее надо извлечь из воды в банку с чуть влажным песком, где и произойдет превращение в куколку.