Коми в традиционной одежде

Зеленая полоса – гаплогруппа О, она наиболее выражена в Китае, в Европе ее практически нет, что диаграмма и показывает.

Теперь красная полоса. Для нее остается только два варианта – гаплогруппа I (без разрешения на I1 и I2), или уральская, угорская гаплогруппа N1b. Действительно, у итальянцев первой всего 1–3 % и вовсе нет второй, что и показывает диаграмма. У остальных – на уровне единиц процентов, как и видно из диаграммы. По данным диаграммы этой гаплогруппы, особенно N1b, должно быть много у тестированных северных народностей. Действительно, в Красноборске Архангельской области гаплогруппы I 22 %, в Вологде – 20 %, и гаплогруппы N1b 3.3 %. Судя по диаграмме, у тестированных прилужских коми ее должно быть примерно 40 %, но мне неизвестно, тестировали ли их на гаплогруппы I и N1b вообще. У ижемских коми ее должно быть, по диаграмме, почти 100 %, но, опять же, думаю, что не определяли.

Похоже, что у ижемских коми популяция молодая, всего несколько сотен лет. И вся она – только одна гаплогруппа, либо I1, либо N1b. Потому и однородна. Но поскольку популяционные генетики датировки не определяют, не рассчитывают, делать они этого не умеют, то только будущие исследования подтвердят мою точку зрения. Другого варианта не вижу.

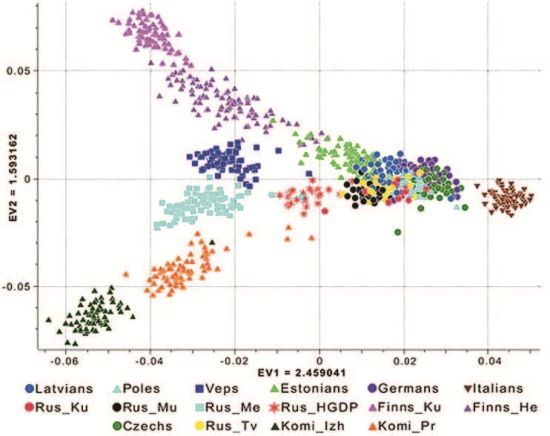

Перейдем к другой диаграмме, отражающей геномную картину рассматриваемых популяций. Она строится по другим принципам, здесь геномные картины мутаций растягиваются в двух направлениях, что и дает показанную ниже двумерную диаграмму. По ней видно, как популяции располагаются по степени близости (или отдаленности) друг по отношению к другу.

Теперь, зная, что эти картины отражают в основном мужские гаплогруппы, интерпретировать их довольно легко. Заметим опять, что авторы статьи их так не интерпретировали, ограничиваясь просто констатацией того, что увидели. Типа – вот что мы получили, смотрите. Дывитесь, громадяне. И что же мы видим?

Мы видим, что популяции с близким набором мужских гаплогрупп, в которых доминирует (или значителен по представительству) R1a, образуют один кластер. Это русские Курской, Владимирской, Тверской областей, латыши, немцы, чехи. Там же – эстонцы, которые начинают вытягиваться в сторону финнов (что неудивительно, у эстонцев – треть гаплогруппы N1c1), а именно в направлении финнов Хельсинки, и далее полоса уходит к финнам северной провинции, у которых должен быть максимум N1c1. То есть этот трек диаграммы, в левую сторону вверх, совершенно понятен. Как понятен и хвост этого трека – там крайний справа одинокий кластер итальянцев с максимальным содержанием гаплогруппы R1b. Других таких в рассматриваемых популяциях нет. Были бы ирландцы или баски – попали бы в компанию с англичанами. Вот пусть попгенетики это и проверят, а не спорят попусту.

Так что интерпретация диаграммы приобретает довольно простой вид. Я не знаю, почему Y-хромосома, как паровозик, тащит за собой – в отношении картины мутаций – остальные 22 хромосомы, но то, что общая картина мутаций отражает долю мужских гаплогрупп Y-хромосомы, это бесспорно. Отвергнуть это просто невозможно, можно только внести некоторые коррективы.

Симметрично слева вниз уходит другой трек – предположительно в сторону увеличения содержания гаплогруппы I или N1b. Предположительно – потому, что таких данных мало, но основных гаплогрупп больше не остается. К тому же гаплогруппы I и N1b на Русском Севере есть и немало (см. выше). Сначала вниз и влево пошел "референсный русский геном", который, как и описывалось выше, скорее финно-угорский. В том же направлении потянулись вепсы и мезенская популяция, с ее 7,4 % гаплогруппы N1b (в Пинеге 15,8 %), и далее коми – прилужские, и в конце трека – ижемские.

Вот и все "разные русские", которых якобы нашли генетики. В целом же, исследование полезное, оно позволяет понять, что лежит в основе вариаций в геноме, задающих глубинные различия между популяциями. Эти различия идут из тьмы тысячелетий, и что особенно интригует – они определенно завязаны на мутации, определяющие мужские гаплогруппы. Это совершенно новая концепция, и решать эту загадку надо в содружестве генетиков и ДНК-генеалогов.

О чём рассказывают останки давно ушедших людей

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: почему бы не проверить на Y-хромосомную гаплогруппу-гаплотип мумию в усыпальнице, или древние кости скифов-сарматов, или древних славян, кости которых в изобилии хранятся в запасниках музеев, и многие загадки истории были бы решены просто в одно касание. Но не тут-то было. Остается вспомнить ставшую крылатой строку из раннего стихотворения Л.Н. Толстого: "Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить".

Анализ древних ДНК – колоссальная по трудности задача, доступная всего нескольким лабораториям в мире. Дело в том, что ДНК – это органическая молекула и, как всякая органика, подвержена микробной инфекции и последующему разложению. Помогает то, что костная ДНК защищена окружающей костью как броней, но всему есть предел, и после сотен лет, и тем более тысячелетий, ДНК почти безнадежно превращена микробами в кашу. В редких случаях ситуацию можно спасти, если почва была относительно сухой, кости были случайно "запечатаны" в пещере, в бескислородной среде (хотя анаэробным микробам это не помеха), или по какой-то подобной причине ДНК хотя бы частично сохранилась после сотен и тысяч лет, а то и после десятков тысяч лет.

Любимым объектом палеогенетиков являются ископаемые зубы, в них микросверлом делается микрокерн, из него экстрагируется ДНК и подвергается анализу. Но это легко сказать – подвергается анализу. Там две сложнейшие задачи. Одна – это отделить ДНК человека от ДНК-микрооганизмов в той самой каше, вторая – уметь провести анализ в значительной степени разложившейся ДНК, которая из огромной молекулы превратилась в короткие фрагменты. Это как из отдельных полусгоревших страниц книги после пожара в библиотеке восстановить всю книгу или хотя бы отдельные главы.

Кто вспомнит, с какими трудностями проводился анализ ДНК царской семьи, тот получит дополнительное представление о сложности задачи. А ведь там и ста лет не прошло после захоронения. Но почва, влажность и другие обстоятельства захоронения почти не оставляли шансов на успешный ДНК-анализ. Вот и мыкались с этим анализом – то в Англию, то в США возили образцы, потому что в России такие работы не делают. И то вопросы остались, но это другой разговор.

Теперь, полагаю, ясно, что "в одно касание не получится", мягко говоря. Почти каждая такая работа становится сенсацией, каждая значительно продвигает науку. Анализ митохондриальных ДНК намного легче, хотя там те же проблемы. А легче – потому, что размеры исходной мтДНК в тысячи раз меньше, чем Y-хромосомы. Размер последней – 58 миллионов нуклеотидных пар, мтДНК – 16 600, то есть в три с лишним тысячи раз меньше. Но информацию гаплогруппы-гаплотипы Y-хромосомы дают намного больше. Вот об этом я и попытаюсь рассказать на примере всего десятка расшифровок ископаемых ДНК, то есть всех, что вообще в мире были сделаны и которые привели к определению гаплогрупп и (не у всех) гаплотипов Y-хромосомы человека. А также краткого описания того, что это дало для лучшего понимания нашей древней истории.

Здесь надо понимать и то, чем именно был обусловлен выбор этого десятка (точнее, дюжины) ископаемых объектов. Все эти работы продвинули науку, поэтому этот фактор ясен. Но дело не только в нем. Современная наука – это часто и шоу. И ничего плохого в этом слове нет. Хотя бы потому, что на такие исследования нужны огромные деньги, многие миллионы долларов, и эти деньги надо достать. Для этого необходимо заинтересовать инвесторов, кто бы в роли инвестора ни выступал, в том числе и государство, и в особенности государство. У государства денег на исследования никогда не хватает, поэтому нужно привлекать внимание тех, от кого зависит получение денег. Потому и шоу. За выбором объекта исследования всегда стоят чьито интересы – либо это интерес общественности и науки к решению определенных исторических загадок, либо амбиции руководителей исследований, либо политические интересы, как при анализе гаплогруппы-гаплотипа египетского фараона Тутанхамона, либо личные связи с теми, кто такие исследования умеет делать… К делу.