Наиболее общим случаем захоронения необиогенного вещества на суше является погружение бассейна его аккумуляции. Однако захоронение может быть и внезапным. На памяти человечества происходили случаи катастрофических захоронений целых городов. Общеизвестен случай с Помпеей, засыпанной слоем вулканического пепла толщиной 4 м. А вот другой пример, менее известный: 31 мая 1970 г. город Юнгай в горах Перу в течение нескольких секунд был затоплен десятиметровым (!) слоем грязи. Такого же рода внезапные захоронения могли происходить и в геологическом прошлом. Не столь уж редки, например, находки "ископаемых лесов" - скоплений минерализованных древесных стволов, захороненных на месте своего произрастания. А ведь если дерево не успело сгнить до того, как его перекрыло осадками, значит, процесс его захоронения происходил очень быстро. В океанах захоронение малоустойчивого биогенного вещества также может происходить в результате очень интенсивного осадконакопления и изоляции тем самым очередных порций осадка от агрессивного воздействия морских вод и деятельности донной фауны.

Общая обстановка на суше не способствует биогенному осадкообразованию. И. А. Ефремов предложил называть ультрафациями те обстановки, которые благоприятствуют захоронению биогенного вещества. От материка же, как отмечает Ефремов, в геологической летописи остается пустота, окруженная поясом ультрафаций.

Полную противоположность континенту в этом отношении представляет океан, точнее, его донная пленка. Уже упоминалось, что донная пленка жизни имеет исключительное значение в формировании осадочных пород, поскольку здесь существуют условия для сохранения биогенного вещества в течение длительного геологического времени. "По мере падения сверху остатков жизни и взмученных частей косной материи - нижние слои морской грязи становятся безжизненными, и образованные жизнью химические тела не успевают перейти в газообразные продукты или войти в новые живые вещества. Живой слой грязи никогда не превышает немногих метров, между тем как он непрерывно растет с поверхности. Снизу он неустанно замирает". Именно здесь звуча последние аккорды великой симфонии жизни, а необиогенное вещество, выходя из биосферы, превращается с ходом геологического времени в палеобиогенное.

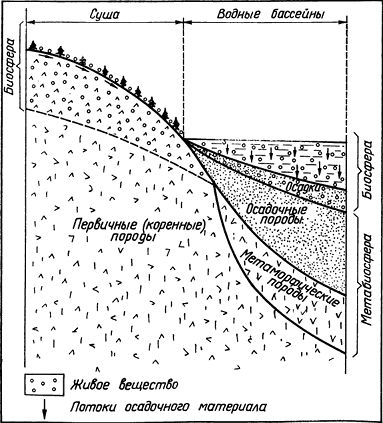

Количество биогенного вещества, переходящего в ископаемое состояние, очень невелико по отношению к годичной продукции живого вещества. У углерода, например, оно составляет для биосферы в целом 0,05%, для Мирового океана - 0,4% (0,7% для подводных окраин и 0,1% для пелагиали). Такого рода ничтожные доли вещества, ускользающие из биотического круговорота благодаря переходу в ископаемое состояние, слагают биогенное вещество метабиосферы.

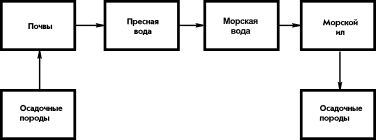

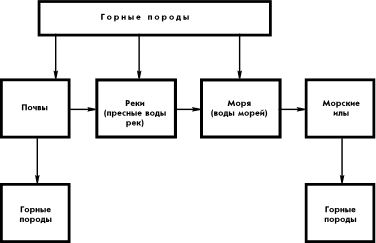

Формирование осадочных пород Владимир Иванович изобразил в виде схемы (рис. 7). Из нее следует, что в 20-30‑е годы Вернадский представлял себе исключительно подводное формирование осадочных пород. В 40‑е годы, однако, Л. С. Берг и Б. Л. Личков обосновали мнение, что осадочные породы могут формироваться и на поверхности материков, в ходе процессов почвообразования (рис. 8). Владимир Иванович эту идею поддержал: статью Б. Л. Личкова на эту тему он представил для опубликования в "Известия АН СССР" и сочувственно упомянул о его работах в "Химическом строении биосферы Земли и ее окружения" (1965, с. 128).

Рис. 7. Принципиальная схема формирования осадочных пород (по Вернадскому, 1936)

Рис. 8. Принципиальная схема формирования осадочных пород (по Личкову, 1946)

Накопление осадков и их дальнейшие превращения происходят в динамических системах особого рода, которые В. И. Вернадский назвал биокосными естественными телами.

Это понятие В. И. Вернадский ввел в 1938 г., выделив в биосфере, помимо живых и косных тел, системы, где осуществляется их взаимодействие. В качестве примеров биокосных естественных тел Владимир Иванович приводил почвы, леса, кору выветривания, илы, поверхностные воды, океан, биосферу в целом. "Организованные биокосные тела занимают значительную часть повесу и по объему биосферы, - пишет В. И. Вернадский. - Их остатки, после гибели организмов, их составляющих, образуют биогенные породы, которые образуют огромную часть стратисферы". Формируются ли осадочные породы в результате преобразования донных осадков водоемов или почв - в обоих случаях их образование происходит в биокосных естественных телах (или по А. И. Перельману, - биокосных системах).

Какую же роль выполняет при этом живое вещество и какие процессы происходят в биокосных системах?

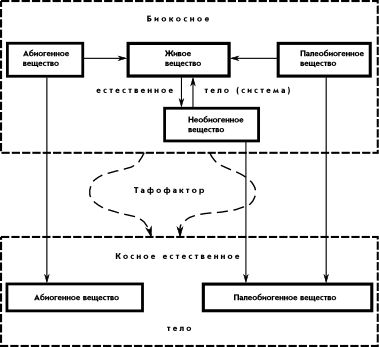

Обратимся к рис. 9 и 10. Отличительная особенность биокосных систем - присутствие в них живого вещества. Если входящие в состав системы живые организмы погибнут, то система потеряет право считаться биокосной. Содержание живого вещества во всех биокосных системах является небольшим (по отношению к общей массе), но именно живому веществу принадлежит ведущая роль в их функционировании.

Рис. 9. Схема формирования осадочных пород в биокосных системах с последующим захоронением

Рис. 10. Схема формирования горных пород метабиосферы

Раз в системе есть живое вещество - значит, обязательно есть и продукты его жизнедеятельности, и отмершая органика, иначе говоря, необиогенное вещество. Обязательно есть в биокосных системах и абиогенное вещество (оно может поступать дополнительно в виде терригенной примеси, продуктов вулканизма или внеземного материала - земное и внеземное вещество мы на этой схеме объединяем). Может присутствовать (но не обязательно) и палеобиогенное вещество, например, известняки, фосфориты и т. д.

Живое вещество в ходе процессов жизнедеятельности непрерывно потребляет и вовлекает в биотический круговорот все новые порции абиогенного вещества (мы помним, что в этом заключается одна из основных функций живого вещества в биосфере). Усваивается большей частью абиогенное вещество земного происхождения, но видимо, используется и часть абиогенного вещества внеземного происхождения.

Наряду с абиогенным живое вещество потребляет и необиогенное. Утилизируется им и палеобиогенное вещество (так, сверлильщики используют для построения своих раковин биогенные известняки). Высшие растения осваивают биогенные минералы фосфора, а некоторые виды бактерий - органическое вещество углей и нефтей; тионовые бактерии окисляют биогенные сульфиды, которые созданы трудами их предшественников - сульфатредудирующих бактерий, и т. д.

Таким образом, как 40 рек впадают в Байкал, а вытекает только одна, так и живое вещество вовлекает в свой состав все типы неживого вещества, а продуцирует только один тип - необиогенное вещество.

Биокосные системы творят осадочные породы Земли. После захоронения жизнь в них замирает, и биокосное естественное тело превращается в косное. В результате из четырех типов веществ, входящих в состав биокосных систем, сохраняются два типа неживого вещества косных систем: абиогенное и биогенное.

Процесс формирования осадочных пород - литогенез - геологи делят на четыре стадии. Первая из них - стадия гипергенеза - является как бы подготовительной: в это время образуются исходные продукты, из которых в дальнейшем формируются осадочные породы. Во второй стадии - седиментогенеза - происходит перенос вещества и образование рыхлых несцементированных осадков: песков, глин, ракушняка, илов, торфа и т. д. Биогенная компонента представлена здесь необиогенным веществом. Третья стадия носит название диагенеза. В этот период рыхлые, зачастую сыпучие осадки преобразуются в плотные прочно сцементированные породы: песчаники, аргиллиты, известняки, ископаемые угли. Необиогенное вещество после захоронения переходит в палеобиогенное. Наконец, в четвертой стадии - ее называют катагенезом - происходит дальнейшее уплотнение и преобразование осадочных пород. Как мы увидим дальше, живое вещество играет важнейшую, а большей частью - определяющую роль на трех первых стадиях литогенеза, и лишь на стадии катагенеза его влияние сходит на нет. Не участвует живое вещество и в процессах метаморфизма, в результате которых осадочные породы переходят в метаморфические.