В 1984 г. на 27‑м Международном геологическом конгрессе в Москве я был свидетелем любопытного эпизода, когда известный советский микробиолог, член-корреспондент АН СССР Георгий Александрович Заварзин начал свой доклад с демонстрации слайда с цитатой из "Биосферы" В. И. Вернадского, а кончил его - после 40 минут изложения собственного фактического материала! - следующей фразой (цитирую свою запись): "Я очень сожалею, что мне не удалось добавить ничего нового к словам Вернадского, опубликованным в 1926 году".

В современном естествознании Вернадский остается лидером.

Завидная судьба…

Глава первая. Биосфера

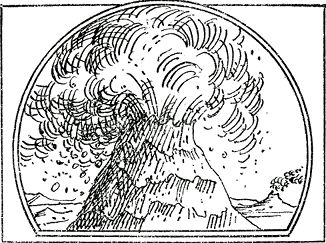

Века и тысячелетия прошли, пока человеческая мысль могла отметить черты единого связного механизма в кажущейся хаотической картине природы.

В. И. Вернадский, 1926

Небольшая книга Вернадского "Биосфера" впервые вышла в Ленинграде в 1926 г. Издана она была тиражом всего 2 тыс. экз. Казалось бы, чисто научный труд, - но им зачитывались Михаил Пришвин и Николай Заболоцкий, а Геннадий Гор писал: "Есть книги, воздействие которых на читателя ни с чем не сравнимо. Такой необыкновенной книгой оказалась для меня "Биосфера"…"

В этой книге, впоследствии неоднократно переиздававшейся на русском и других языках, биосфера Земли впервые была показана как единая динамическая система, управляемая жизнью. "Развитое В. И. Вернадским представление о биосфере как о пронизанной, преобразованной и постоянно преобразуемой организмами оболочке земного шара - одно из крупнейших обобщений естествознания нашего века", - свидетельствует наш современник, академик М. С. Гиляров.

Термин "биосфера" появился в научной литературе в 1875 г. Его автором был Эдуард Зюсс (1831-1914), с которым В. И. Вернадский был знаком лично, - известный австрийский геолог, "обобщитель геологических фактов", как называл его академик В. А. Обручев. Зюсс писал: "Одно кажется чужеродным на этом большом, состоящем из сфер небесном теле (Земле. - А. Л.), а именно - органическая жизнь… На поверхности материков можно выделить самостоятельную биосферу…"

Сконструировав новый термин, которому было суждено такое блестящее будущее, и, по существу, вводя в науку новое понятие, Э. Зюсс не дал ему никакого определения. Слово "биосфера" стало использоваться в геологической и географической литературе от случая к случаю, причем каждый понимал его по-своему.

В научной, популярной и даже учебной литературе в качестве автора термина "биосфера" иногда указывается знаменитый французский естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк (1744-1829). Это неверно: он ввел термин "биология" (а не "биосфера"). При этом, опередив свое время больше чем на столетие, Ламарк вплотную подошел к понятию биосферы и к осознанию планетарной роли жизни: "Сложные минеральные вещества всех видов, образующие внешнюю кору земного шара и встречающиеся там в виде отдельных скоплений, рудных тел, параллельных пластов и т. д. и образующие низменности, холмы, долины и горы, являются исключительно продуктами животных и растений, которые существовали на этих участках поверхности земного шара" (курсив Ламарка). Эти пророческие слова Ламарка были надолго забыты.

Вкладом принципиальной важности в разработку современного понимания биосферы явились и труды знаменитого немецкого естествоиспытателя-энциклопедиста Александра Гумбольдта (1769-1859). Именно Гумбольдт впервые сумел взглянуть на Землю как на единое целое. Этот глобальный (как мы теперь говорим) подход Гумбольдт развил в своем фундаментальном труде "Космос", над которым работал всю свою долгую жизнь. В нем, в частности, развивалась идея о повсеместном распространении жизни ("всеоживленности" Земли), ее неразрывной связи с неорганическим миром (мысль, совершенно новая для XIX в.!) и даже был употреблен термин "жизнесфера" - правда, единожды и без всяких комментариев. Вернадский высоко ценил труды Гумбольдта: "Его постановка проблемы… приближается к геохимическим концепциям нашего времени. Для него живое вещество есть неразрывная и закономерная часть поверхности планеты, неотделимая от ее химической среды".

Наконец, непосредственным предшественником Вернадского и его учителем был основоположник современного генетического почвоведения Василий Васильевич Докучаев (1846-1903), который первым осознал опасность дробления науки о природе на множество частных дисциплин. По мнению Докучаева, естествознание достигло больших успехов в изучении таких объектов природы, как живые организмы, минералы, горные породы и т. д. Однако изучались в то время именно отдельные объекты, "но не их соотношения, не та генетическая, вековечная и всегда закономерная связь, какая существует между силами, телами и явлениями, между мертвой и живой природой. А между тем именно эти соотношения, эти закономерные взаимодействия и составляют сущность познания естества, ядро истинной натурфилософии - лучшую и высшую прелесть естествознания".

Докучаев сконцентрировал свое внимание на почве: естественном теле, где происходит взаимодействие всех трех выделявшихся тогда "царств природы": минералов, растений и животных. На примере почвы он всесторонне рассмотрел взаимодействие биотических и абиотических факторов в естественных телах. Поэтому, хотя термин "биосфера" в литературу ввел не Докучаев, а Зюсс, именно Докучаева считают предтечей современного учения о биосфере - естественном теле более высокого ранга, чем почва.

Творчески развив идеи своих предшественников - Ламарка, Гумбольдта, Докучаева - и использовав, по существу, "бесхозный" термин Зюсса, Вернадский создал принципиально новый подход к явлениям жизни. "Формирование интегративного подхода на уровне биосферы, как и само введение этого уровня организации живой материи, - целиком заслуга В. И. Вернадского", - пишет А. М. Гиляров.

Обыденно говоря, биосфера - это то, что нас окружает, та "природа", в которой мы живем. Вернадский в разных своих работах дал несколько определений биосферы, везде подчеркивая две ее отличительные особенности. Первая из них следующая: "Биосфера представляет оболочку жизни - область существования живого вещества", вторая: "Биосфера может быть рассматриваема как область земной коры, занятая трансформаторами, переводящими космические излучения в действенную земную энергию - электрическую, химическую, механическую, тепловую и т. д.".

В своих работах В. И. Вернадский подчеркивал "всюдность" жизни. В самом деле, заселенными оказываются самые невероятные, казалось бы, местообитания: термальные источники, температура воды в которых достигает точки кипения, а в некоторых случаях даже несколько превышает ее - и вечные снега Гималаев, где на высоте 8300 м обитают по крайней мере 9 видов бактерий; безводные пустыни (в славящихся своей сухостью африканских пустынях живут, например, более 500 видов насекомых) - и сверхсоленые озера, где процветают цианобактерии, архебактерии и один из видов креветок, а жгутиковые и диатомовые водоросли хоть и влачат жалкое существование, но все же существуют! Заселено организмами даже… Мертвое море - в нем обитает несколько видов архебактерий и водорослей (не следует ли это название писать в кавычках: так называемое "Мертвое море"?).

Для учителя В. И. Вернадского - В. В. Докучаева - биотический и абиотический факторы были равноправными партнерами формирования почвы. Вернадский же, перейдя на глобальный уровень, показал, что ведущим фактором, преобразующим лик Земли, является жизнь. Ее особенность заключается не только в ускорении химических реакций - некоторые реакции вне организмов вообще не происходят при нормальных температурах и давлениях. Хорошо об этом сказал Л. С. Берг: "Организмы осуществляют нечто с физической точки зрения невероятное". Так, жиры и углеводы окисляются в организме при температуре около 37°, а вне его - при температурах 400÷500°C. Синтез аммиака из молекулярного азота в промышленных условиях осуществляют при температуре 500° и давлении 300-350 атм. А микроорганизмы без особых затруднений проводят эту реакцию при обычной температуре и атмосферном давлении. Значит, в живых организмах должны развиваться какие-то особые катализаторы, ускоряющие протекание химических процессов. Такие белковые катализаторы, действительно, были найдены в живых организмах и получили название "ферментов". Действуют они очень специализированно; фермент и вещество, подверженное его действию, подходят друг к другу, как ключ к замку. Для протекания химических процессов достаточно ничтожных количеств ферментов. Во всем мире не наберется и десятка килограммов нитрогеназы - удивительного фермента, используемого организмами для синтеза азотистых соединений из атмосферного азота. Академик И. П. Павлов называл ферменты "возбудителями жизни".