Незадолго до старта медикам удается добиться разрешения Королева на временную разгерметизацию кабины. Дело в том, что при работе регенерационного устройства в кабине медленно увеличивается давление, а для чистоты эксперимента нужно, чтобы при старте давление было нормальным, атмосферным. Заодно собаку решили напоследок напоить - всем на площадке кажется, что она хочет пить. На шприц надевают резиновую пробку и наливают немного воды в лоток автомата кормления. Лайка выпивает ее, кабину герметизируют снова. Больше собаку никто не увидит…

И вот - старт! Ракета уходит вверх, ее фотографируют, снимают на кинопленку. Телеметристы докладывают: с Лайкой все в порядке! Хотя во время работы двигателей пульс собачки подскочил более чем втрое, до 260 ударов в минуту, частота дыхания тоже была в четыре раза выше, чем в покое.

Но через 5 мин. двигатели выключились, и собака стала успокаиваться, обживаться на орбите! Она дышит, у нее нормальная кардиограмма.

Тем временем баллистики посчитали: несмотря на то, что второй спутник весит 508 кг, все же его орбита была выше - апогей 1600 км вместо 950 км у первого спутника. Это означало, что спутник продержится на орбите месяцев пять, намотав изрядное количество витков продолжительностью 104 мин. каждый.

Однако из них на жизнь Лайке было отпущено не более десятка… Телеметрия показала, что спутник перегревается, вентиляторы в кабине явно не справлялись с тепловой нагрузкой. Уже на третьем витке температура в кабине повысилась до 42 °C. Но в этот момент Лайка была еще жива.

Далее телеметрия забарахлила, никакой информации с борта спутника больше не поступало. Он вошел в атмосферу и сгорел 14 апреля 1958 года. Но Лайка из-за перегрева погибла значительно раньше. "Изжарили собачку!" - жестко прокомментировал ситуацию один из знавших всю подноготную эксперимента в кругу своих знакомых.

Но таких подробностей ТАСС, конечно, не сообщило. В советской печати утверждалось, что собака "была безболезненно усыплена" после успешного семисуточного полета. Такой механизм на борту действительно предусматривался, но шприц уже не понадобился.

Впрочем, даже не зная всего этого, зарубежные общества защиты животных назвали эксперимент "жестоким обращением с собакой" и забушевали по всему миру. Осознав идеологический просчет, Хрущев срочно приказал наладить выпуск сигарет "Лайка", но это уже мало помогло.

Промах нужно было срочно чем-нибудь прикрыть…

В таких условиях королевцам пришлось срочно готовить третий запуск. Но в спешке все пошло кувырком, и стартовавшая 28 апреля 1958 года ракета-носитель, которая должна была вывести на орбиту научно-исследовательскую лабораторию, рухнула неподалеку от места старта.

Тут уж всем пришлось перейти на круглосуточный режим работы. Но подготовленный в таких условиях четвертый запуск, как ни странно, все же оказался удачным. Стартовавшая 15 мая 1958 года ракета Б1–1 вывела на орбиту третий (по официальному счету) советский спутник, внушительная масса которого - больше тонны! - вызвала восторженные отзывы в нашей прессе. А на Западе отметили с некоторым разочарованием: "Сегодня русские отправили в космос слона. Что же они запустят завтра?.."

Запоздалый "Авангард"

Шок, который испытали американцы после успешных запусков первых советских спутников, наглядно иллюстрирует еще и такой факт. В Пентагоне всерьез обсуждали проект "закрытия неба". То есть на орбиту предлагалось срочно выбросить тонны металлолома - шарики от подшипников, гвозди, стальную стружку… Это, по мнению, заокеанских стратегов, привело бы к бесполезности любых космических запусков - врезавшись в эту кучу мусора, любой аппарат тут же вышел бы из строя.

Однако, к счастью, здравый смысл все же возобладал. Американцы просто лихорадочно засуетились, решив послать на орбиту собственные искусственные спутники. И даже нашли для них массу полезных применений. Так, на 4-м Международном конгрессе по астронавтике, проходившем в 1953 году в Цюрихе, Фрэд Зингер из Университета штата Мэриленд заявил, что искусственные спутники Земли окажутся весьма полезны, например, для научных исследований с целью получения более точных метеопрогнозов.

Чтобы хоть как-то обставить русских, специалисты, работавшие над программой "Авангард", предлагали одним махом вывести в космос сразу три спутника! Впрочем, это было чистой воды надувательство. Каждый из таких спутников должен был представлять собой компактно сложенную пластиковую оболочку, сверху покрытую алюминиевой фольгой для блеска. В космосе такая оболочка была бы раздута сжатым газом, и получился бы шар диаметром около 50 см.

Но потом все-таки решили оснастить спутник хоть какими-то приборами. Однако жесткие весовые ограничения привели к тому, что спутник, весивший всего 1,36 кг, имел в себе только два примитивных передатчика, передающие сигналы на частотах 108 и 108,03 МГц. Первый получал питание от аккумуляторной химической батареи мощностью 10 мВт, второй - от шести солнечных батарей суммарной мощностью 5 мВт, установленных на внешней поверхности спутника.

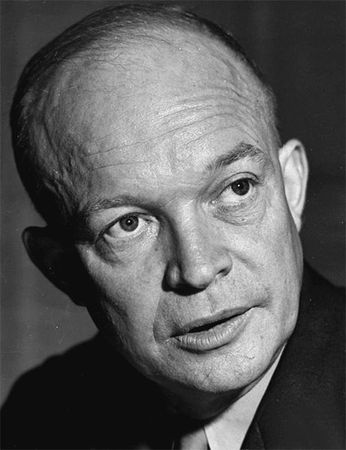

Надо отдать должное и президенту США Дуайту Эйзенхауэру. Он, как бывший военный, конечно, отлично понимал, какую нагрузку вместо спутника могут нести советские ракеты. И все же счел возможным уже 9 октября, когда в "Правде" была опубликована более-менее полная информация о первом спутнике, выступить на пресс-конференции в Белом доме с поздравлениями в адрес советских ученых. Кроме того, в своей речи президент вкратце рассказал о том, что делается по проекту "Авангард", и пообещал, что и первый американский спутник будет выведен на орбиту еще до истечения года.

Кто спас честь мундира?

Тут, видимо, следует упомянуть, что сразу же после того, как стало известно о запуске советского спутника, Вернер фон Браун обратился к министру обороны с предложением о возрождении ранее предложенного им проекта "Орбитер". И заверил, что его спутник выйдет на орбиту уже через два месяца!

Однако американцы уперлись. Предложение фон Брауна снова отклонили: дескать, мы и сами с усами. Тем более что представители флота бодро рапортовали о своей готовности в скором времени "осуществить исторический старт".

Действительно, 23 октября 1957 года состоялся пробный суборбитальный запуск прототипа системы "Авангард", которой было присвоено обозначение TV-2 (сокращение от Test Vehicle - "Модель-лаборатория"). Запуск был признан успешным, хотя ракета "Авангард" сумела достичь высоты всего лишь в 175 км и скорости 1,9 км/с.

Орбитальный запуск назначили на 2 декабря. Однако из-за технических неполадок он несколько раз откладывался. А когда 6 декабря в присутствии более чем 200 корреспондентов с космодрома на мысе Канаверал ракета "Авангард-1" наконец-таки стартовала, вся Америка (да и весь мир в придачу) испытали чувство неловкости. Хваленый "Авангард" никуда не улетел, а сразу же после старта завалился на бок и взорвался с жутким грохотом.

Тут уж стало не до национальной гордости - надо было во что бы то ни стало спасать честь мундира. И администрация Белого дома пошла на поклон к бывшему нацисту Вернеру фон Брауну.

И 8 ноября, через пять дней после выхода на орбиту второго советского спутника с собакой Лайкой на борту, министр обороны Макэлрой получил подробное техническое описание проекта запуска искусственного спутника с использованием ракет "Юпитер-С".

Схема запуска, предложенная Вернером фон Брауном, выглядела так. Ракета-носитель состояла из четырех ступеней. Спутник "Эксплорер-1" устанавливался в носовом отсеке ракеты "Сержент". Весил он всего 4,82 кг, так что в комплект научной аппаратуры спутника входило немногое: счетчик Гейгера - Мюллера для исследования космических лучей, особая сетка и микрофон для регистрации микрометеоритов и датчики температуры. Данные с приборов поступали непрерывно через четыре гибкие штыревые антенны, установленные симметрично. Питание осуществлялось ртутными батареями.

"Ракетный барон" в очередной раз утер носы своим конкурентам. 1 февраля 1958 года (через 119 дней после "космического Перл-Харбора") "Эксплорер-1" был выведен на орбиту. Причем в ходе полета было сделано открытие, подтвердившее гипотезу о существовании радиационных поясов вокруг Земли.

А спутник "Авангард-1" удалось запустить в космос только 17 марта 1958 года.

Истребители спутников

Шпионаж из космоса

Не успели конструкторы еще научиться как следует запускать искусственные спутники Земли, как стратеги уже задумались над проблемой их уничтожения. Так уж устроены военные: что бы они ни делали, все равно получается бомба. Или они, по крайней мере, думают, что это - возможная бомба.

Впрочем, в данном случае в их рассуждениях была определенная логика. В самом деле, опыт применения самолетов-шпионов показал, что сверху стартовые позиции ракет и аэродромы, военные базы и секретные заводы - все эти и многие другие сооружения видны как на ладони.

Причем если несанкционированное появление самолета-разведчика в чужом воздушном пространстве всегда чревато международным скандалом, то спутники-шпионы и поныне летают там, где хотят их создатели. Между тем аппаратура, установленная на их борту, как говорят, позволяет сосчитать количество звезд на погонах идущего офицера. Причем позволяет не путать звезды полковника со звездами лейтенанта.