Всего к концу 1933 года в "Ракетенфлюгплатц" было осуществлено 87 пусков ракет и 270 запусков двигателей на стенде. Кто знает, как пошли бы дела дальше, но тут к власти пришел Гитлер. И на полигоне вскоре появились молодые люди в серо-голубой форме - представители "Дейче люфтвахт". Они сказали, что это место передано им под учебный плац.

Секретные программы нацистов

Станции на Северном море

Впрочем, ракетное дело в Германии после закрытия "Ракетенфлюгплатца" не остановилось. Старты просто перенесли еще дальше за город. Бывший артиллерийский полигон в Куммерсдорфе, в 27 км от Берлина, был преобразован в испытательную ракетную станцию. Первым служащим станции стал Вернер фон Браун, вторым - способный и талантливый механик Генрих Грюнов. В ноябре 1932 года к ним присоединился и специалист по ракетным двигателям Вальтер Ридель.

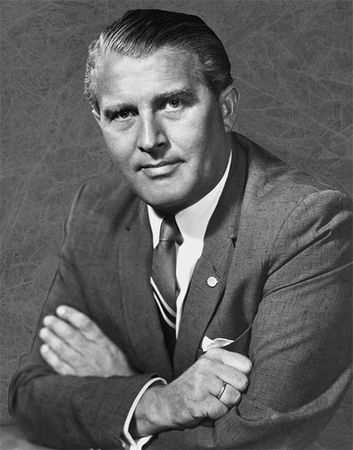

Они-то и продолжили работы, начатые на "Ракетенфлюгплатце". На станции был построен испытательный стенд, на котором в декабре 1932 года и был опробован новый ракетный двигатель. Первый блин, как водится, вышел комом - двигатель тут же взорвался. И потом еще целый год ракетчиков преследовали сплошные неудачи, изредка перемежаемые счастливыми днями удачных пусков.

Однако к 1933 году разработчики набили себе шишек уж столько, что пришли к заключению: они готовы приступить к созданию полноразмерной ракеты. Она была названа "Агрегат-1" (Agregat I), или А-1. Согласно проекту, стартовый вес ракеты А-1 составлял 150 кг. Соответственно этому был разработан и двигатель, но в процессе его доводки тяга его возросла аж до 1000 кг.

Понятное дело, для такого двигателя была нужна и новая ракета с более вместительными баками. А для ее испытания понадобился и иной полигон, поскольку на старом "подросшие" ракеты испытывать было уже опасно для окружающих. Так в конце 1934 года две новые ракеты типа А-2 и их создатели переехали на остров Боркум в Северном море. Здесь и был устроен рождественский фейерверк. Причем обе ракеты поднялись на высоту 2000 м.

Следующая ракета была названа А-3. Однако к тому времени выяснилось, что погода в Северном море далеко не часто бывает благоприятна для запусков ракет, и полигон снова пришлось переносить. Он разместился на остров Узедом в Балтийском море, неподалеку от устья реки Пене.

К этому времени уже был спроектирован, построен, испытан и окончательно доработан новый двигатель с тягой 1500 кг. Так что, когда в марте 1936 года работу ракетчиков приехал проверить представитель Генштаба вермахта генерал Фрич, ему было что показать. Он остался доволен увиденным, и разработчики получили новые ассигнования.

А в апреле 1936 года состоялось совещание, результатом которого явилось решение создать новую испытательную станцию в районе местечка Пенемюнде. Фактически там были созданы даже две испытательные станции. Представители сухопутных войск получили в свое распоряжение лесистую часть острова восточнее озера Кельпин - ее назвали "Пенемюнде - Восток". Представители ВВС облюбовали себе пологий участок местности к северу от озера, где можно было построить аэродром, эта часть получила название "Пенемюнде - Запад".

Одновременно со строительством исследовательского центра в Пенемюнде близилась к завершению и работа над ракетой А-3. Она имела высоту 6,5 м и диаметр 70 см. Стартовый вес ракеты составлял 750 кг, а ее двигатель развивал тягу 1500 кг, работая на жидком кислороде и спирте.

Запуски А-3 прошли осенью 1937 года. Хотя все три ракеты благополучно одолели запланированную дистанцию, в цель ни одна из них не попала. Расследование показало, что ни система наведения, ни газовые рули не оправдали возлагавшихся на них надежд. Пришлось их дорабатывать.

Тем не менее Вернер фон Браун и Вальтер Ридель не собирались останавливаться на достигнутом. Они начали строить ракету А-4 с дальностью полета 260 км и скоростью порядка 1600 м/с. Весить эта громадина при полной заправке должна была уже 12 т, что требовало двигатель с тягой как минимум 25 т. Боевой заряд такой ракеты превосходил по мощности большую авиабомбу.

Пока для этой ракеты разрабатывался новый двигатель достаточной мощности, были начаты испытания модифицированной ракеты А-3 с усовершенствованной системой управления. Она получила обозначение А-5. Первая ракета этой серии была запущена осенью 1938 года, но только через год, когда уже шла война с Польшей, ее удалось довести до полной кондиции.

Успех этой программы открыл дорогу в небо "Большой ракете" - той самой А-4, которую позднее стали именовать ракетой Фау-2 - "оружием возмездия".

Первые образцы А-4 были готовы к лету 1942 года. В Европе уже вовсю бушевала Вторая мировая война, и Гитлер надеялся, что новое оружие внесет свой вклад в быстрый разгром всех его врагов. Ведь носовая часть ракеты имела боеголовку с зарядом взрывчатки весом около 1000 кг.

Запуск А-4 производился со стартового стола. На стоявшей вертикально ракете сначала срабатывало пиротехническое устройство запуска, зажигавшее смесь спирта и кислорода, самотеком поступавшие в камеру сгорания. Это была предварительная ступень пуска, обеспечивавшая тягу в 7 т. Если двигатель функционировал без перебоев, включался парогазогенератор и начинал работать турбонасос, который за 3 с резко увеличивал давление в баках. Соответственно возрастало истечение спирта и кислорода, тяга возрастала до 27 т, и ракета стартовала. Через 25 с она преодолевала звуковой барьер, а на 54-й секунде ложилась на боевой курс.

Впрочем, первые пуски А-4, начавшиеся в июне 1942 года, показали, что ракета то и дело кувыркалась в море. Но после соответствующей доработки систем управления при одном из пусков ракета пролетела 190 км. Это был несомненный успех!

"Оружие возмездия"

Параллельно с программой А-4 начиная с 1942 года на станции "Пенемюнде - Запад" велась разработка еще одной системы под названием Fi-103 (Fieseler). Позднее стараниями министерства пропаганды Геббельса это оружие получило название самолет-снаряд Фау-1 (V-1 от немецкого слова Vergeltungswaffen - "оружие возмездия").

Самолет-снаряд конструкции немецкого инженера Фрица Госслау был своеобразной воздушной торпедой. После пуска он удерживался с помощью автопилота на заданном курсе и определенной высоте. По истечении определенного срока срабатывал таймер, система управления отключалась - и самолет-бомба падал вниз, взрывая заряд в 1000 кг.

Длина Фау-1 составляла 7,3 м. В полете самолет-снаряд поддерживали крылья размахом 5,4 м. А в движение он приводился пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, установленным в задней части фюзеляжа.

Такие двигатели As014, производившиеся фирмой "Аргус", представляли собой стальные трубы, открытые с задней части и закрытые спереди пластинчатыми пружинными клапанами, открывавшимися под давлением встречного потока воздуха. Когда воздух, открыв клапаны решетки, входил в трубу, здесь создавалось повышенное давление. Одновременно сюда же впрыскивалось топливо; происходила вспышка, в результате которой расширившиеся газы действовали на клапаны, закрывая их, и создавали импульс тяги, выбрасываясь назад через реактивное сопло. После этого в камере сгорания снова создавалось пониженное давление и забортный воздух опять открывал клапаны; начинался новый цикл работы двигателя.

Поскольку пульсирующий воздушно-реактивный двигатель обязательно требует предварительного разгона до скорости минимум 240 км/ч, пуск Фау-1 с земли осуществлялся специальной катапультой по наклонной траектории.

Таким образом, членам прибывшей на Пенемюнде Комиссии по оружию дальнего действия предстояло сделать выбор в пользу того или иного оружия - Fi-103 и А-4.

Для этого перед ними были продемонстрированы обе системы в действии. Две ракеты А-4 успешно стартовали и пролетели 260 км. Один самолет-снаряд Fi-103 взлетел, но разбился почти сразу же после взлета. Второй даже не смог стартовать.

И все же комиссия решила рекомендовать в серийное производство обе системы, мотивировав это тем, что самолет-снаряд проще в обслуживании при запуске, чем А-4. А в условиях войны это немаловажный фактор.

О результатах инспекции было доложено Гитлеру. Ему также показали фильм об испытаниях. Фюрер остался доволен увиденным. Тем не менее он потребовал увеличить вес боевой части и ракеты и самолета-снаряда до 10 т!

Однако дальнейшему развитию и совершенствованию оружия дальнего действия помешали союзники. В ночь на 18 августа 1943 года они нанесли сокрушительный удар по Пенемюнде. Свыше 300 тяжелых бомбардировщиков сбросили более 1500 т фугасных и огромное количество зажигательных бомб на испытательные стенды, производственные цеха и прочие сооружения. Начисто были выведены из строя электростанция и завод по производству жидкого кислорода, погибло 735 сотрудников полигона. Среди них оказались главный инженер полигона и главный разработчик двигателей.

Темпы производства и модернизации ракет были резко снижены. Многое пришлось восстанавливать заново.