Е.В. Новосильцева

Семья генерала не относилась к числу знатных и состоятельных, в отличие от семьи Новосильцевых – потомков графов Орловых. Екатерина Владимировна Новосильцева, мать героя-любовника, являлась дочерью графа Владимира Григорьевича Орлова и графини Елизаветы Ивановны Стакельберг, поэтому богатство и положение в обществе были ей даны по рождению.

По мнению петербургского высшего света, брак флигель-адъютанта и дочери этого генерала представал неравным – Новосильцева ждала куда более привлекательная партия с точки зрения титулов и финансов.

Но случилось то, что должно было произойти, – в августе Владимир Дмитриевич и Екатерина Пахомовна обручились, о чем молодой человек сообщил тотчас своей матери. Екатерина Владимировна Новосильцева сразу выступила категорически против этого брака. Как уж уговаривала мать сына, и он в итоге уступил давлению и разорвал помолвку, сообщив свое решение несчастной девушке. Для Екатерины Черновой это становится настоящей трагедией, и за честь сестры, ожидаемо, вступился ее родной брат – Константин Пахомович. Он вызвал Владимира Новосильцева на дуэль!

К.Ф. Рылеев (акв. после 1826 г.)

Понимая нависшую угрозу, Екатерина Владимировна Новосильцева пытается помешать этому и сообщает о предстоящей дуэли графу Ф.В. Сакену – непосредственному начальнику ее сына. Граф, занимая более высокое положение, отдает распоряжение Пахому Кондратьевичу Чернову уладить дело миром и не допустить дуэли его сына с сыном Новосильцевой.

Но никто и ничто не смогло предотвратить роковой встречи двух молодых офицеров, состоявшейся на окраине Лесного парка 10 сентября 1825 г. Секундантом К.П. Чернова в тот день стал поэт и декабрист К.Ф. Рылеев.

Выстрелы прогремели практически одновременно – тяжело раненные дуэлянты одновременно упали на землю. Спустя несколько дней они скончались. Первым этот мир покинул 14 сентября 1825 г. Владимир Дмитриевич Новосильцев, которому исполнилось лишь 25 лет. Следом ушел Константин Пахомович Чернов, 23 лет от роду. Екатерина

Владимировна Новосильцева застала своего любимого сына еще живым. Мать похоронила его в московском Новоспасском монастыре и, забрав в серебряном сосуде его забальзамированное сердце, вернулась в Санкт-Петербург.

Похороны Чернова прошли в Петербурге 26 сентября 1825 г. при большом стечении друзей и однополчан. Как и Рылеев, он участвовал в деятельности Северного тайного общества, и его трагическая гибель стала поводом для публичного выступления против тирании, своеобразным предвестником декабрьских событий на Сенатской площади.

Поэт Вильгельм Кюхельбекер в те дни написал стихотворение "На смерть Чернова", страшное в своих призывах.

Клянемся честью и Черновым:

Вражда и брань временщикам,

Царя трепещущим рабам,

Тиранам, нас угнесть готовым!Нет! не отечества сыны -

Питомцы пришлецов презренных!

Мы чужды их семей надменных,

Они от нас отчуждены.Так, говорят не русским словом,

Святую ненавидят Русь;

Я ненавижу их, клянусь,

Клянуся честью и Черновым!На наших дев, на наших жен

Дерзнешь ли вновь, любимец счастья,

Взор бросить, полный сладострастья, -

Падешь, перуном поражен.И прах твой будет в посмеянье!

И гроб твой будет в стыд и срам!

Клянемся дщерям и сестрам:

Смерть, гибель, кровь за поруганье!А ты, брат наших ты сердец,

Герой, столь рано охладелый,

Взнесись в небесные пределы:

Завиден, славен твой конец!Ликуй: ты избран русским Богом

Всем нам в священный образец!

Тебе дан праведный венец!

Ты чести будешь нам залогом!

В сентябре 1988 г. на месте знаменитой дуэли открыли памятник – стелу из серого кованого гранита высотой 2,5 м. Автором сооружения выступил архитектор В.С. Васильковский, а идея установки этого мемориального знака принадлежит директору библиотеки Лесотехнической академии Т.А. Зуевой. На открытии присутствовали потомки К.П. Чернова.

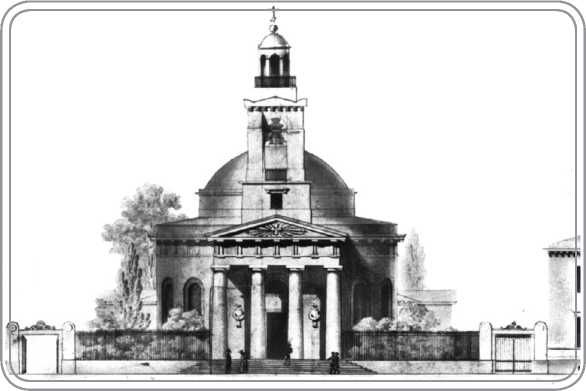

Эта дуэль имела еще одно продолжение. Екатерина Владимировна Новосильцева тяжело переживала смерть сына, понимая, что все случившееся произошло по ее вине. Она приобретает участок с постоялым двором на Выборгском шоссе, где провел последние часы жизни и умер ее сын, и в память о нем решает построить здесь храм и богадельню. В 1842 г. на Выборгском шоссе открывается Орлово-Новосильцевское благотворительное заведение, разместившееся в нескольких зданиях, с однопрестольным храмом Святого равноапостольного князя Владимира в центре ансамбля. Небольшую церковь, как и остальные здания, в стиле классицизма построил в 1834–1842 гг. архитектор И.И. Шарлемань. Закладка храма прошла 1 мая 1834 г., а 15 мая 1838 г. митрополит Филарет освятил готовую к богослужению постройку.

Храм Св. князя Владимира

Вход в храм зодчий решил в виде классического дорического портика с четырьмя колоннами и треугольным фронтоном. Трехъярусная колокольня, квадратная в нижней части и круглая в верхнем ярусе, возвышалась над входом, а основной объем церковного здания был круглым, с невысоким куполом, увенчанным крестом. Главный церковный зал украшало 16 мраморных колонн ионического ордера; подкупольное пространство, разделенное на кессоны, зодчий декорировал розетками. Над образами иконостаса из красного дерева трудился художник А.К. Виги, а для алтаря Е.В. Новосильцева приобрела на выставке две картины М.Н. Воробьева: "Иерусалимский храм" и "Часовня в Вифлееме". Всю лепнину в церкви исполнил скульптор Ф. Торичелли, витражи для алтаря изготовила московская мастерская Орлова. Из храмовых икон можно отметить три образа: "Воздвижение" с деревянным крестом и частицами Древа Господня, а также Георгия Победоносца и Скорбящей Богоматери, созданные греческими мастерами. Новосильцева подарила церкви золоченую утварь из серебра, Евангелие в серебряном окладе с драгоценными камнями и эмалью, большое бронзовое паникадило и бархатную ризу (покрывало).

Небольшая Князь-Владимирская церковь сразу стала настоящим украшением этого пригорода Санкт-Петербурга и пользовалась большой популярностью у прихожан.

В марте 1932 г. церковь закрыли, часть изъятого имущества передали в Русский музей, часть уничтожили, а спустя несколько месяцев разграбленный памятник архитектуры взорвали. Некоторые постройки богадельни сохранились до нашего времени – это дома №№ 1, 3 и 5 по проспекту Энгельса.

На этом мы покидаем станцию "Ланская" и продолжаем наше путешествие в Выборг по Финляндской железной дороге.

Станция "Удельная"

Вторая станция Финляндской железной дороги носила и носит название "Удельная", и располагается она перед Скобелевским проспектом, между Фермским шоссе и Костромским проспектом. В наши дни станция "Удельная" – чрезвычайно загруженное пассажирами место, известное в Петербурге своим большим "блошиным" рынком, на котором продают и покупают все, что возможно. Кроме железнодорожной станции, в Удельной открыта станция метрополитена – она носит то же наименование, что и станция железной дороги, а рядом с метро и железной дорогой располагается трамвайное кольцо.

Станция "Удельная", как и предыдущая "Ланская", открыта в 1869 г., то есть в числе первых станций Финляндской железной дороги. Со временем "Удельная" превратилась в крупный железнодорожный узел – позднее здесь построили погрузочно-разгрузочный путь, здание пакгауза и подъездные пути к производственному объединению "Светлана". После демонтажа всего этого, проходившего с 1990-х до 2004 г., "Удельная" превратилась в простой остановочный пункт.