Характеристика неконтактных (условных) систем. Внешняя эффектность условных стилей является главным свидетельством мастерства бойцов [1, 4, 35, 40, 54, 144 и др.]. Чистота техники и строгое соблюдение канонов школы ценится превыше всего. Практика формальных упражнений составляет основу тренировочного процесса. Спарринг в контакт – либо вообще отвергается, либо играет самую незначительную роль.

Характеристика спортивных (условно-контактных) систем. В отличие от условных стилей, тренировки и особенно соревнования по спортивным единоборствам неразрывно связаны с некоторым травматизмом. Однако все виды спортивных единоборств представляют собой относительно безопасные аналоги систем реального боя [7, 34, 40, 48, 50, 60, 67 и др.].

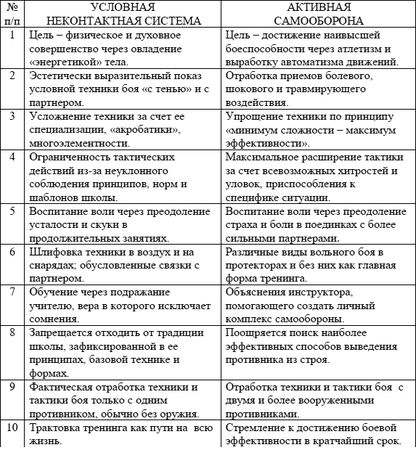

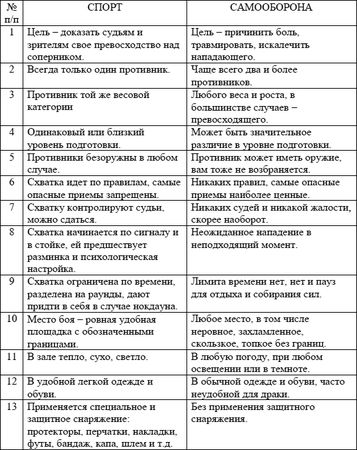

В них существует масса ограничений, направленных на уравнивание шансов противников, на то, чтобы свести к минимуму возможность превращения друг друга в инвалидов. В техническом арсенале спортивных единоборств предельно ограничены приемы шокового и травмирующего воздействия. Акцент сделан на наиболее зрелищные и внешне эффектные приемы, которые можно достаточно легко заметить и оценить судьям и зрителям. Многие приемы, наиболее эффективные для поражения противника, в спорте категорически запрещены [63, 88, 143, 161, 146 и др.]. Сравним между собой основные параметры спортивных единоборств и самообороны (табл. 2) [163.].

Характеристика боевых (полноконтактных) систем. Практичная и эффективная система самообороны должна быть индивидуализированной [20, 27, 28, 46, 53, 64, 75, 86, 119 и др.]. Техника и тактика, дающие преимущества в бою одному студенту, совсем не обязательно подходят другому. Только при условии, что они соответствуют его характеру и темпераменту, телосложению и моторным качествам, он сможет минимальными средствами достигать максимальных результатов. Однако, как известно, слишком многие верят в необыкновенные достоинства тех стилей, которые они практикуют. По существу, они возлагают на технику данного стиля такие надежды, оправдать которые не в состоянии не только она, но и любая другая. В действительности важна не сама техника, а способы ее применения в соответствии с возможностями конкретного студента. Ее надо подобрать и подогнать под студента, а не наоборот студента подгонять под некий технический эталон. Секреты эффективности любой системы не в технике, а в основополагающих принципах, психологической подготовке, методах тренинга.

Таблица 2

Параметры спортивных единоборств и самообороны

Приведенный систематизированный перечень контактных ударно-бросковых категорий свидетельствует о том, что их задачи, состав технических действий и условия для реализации этих специфических действий весьма многообразны. Исходя из цели и поставленных задач, каждый желающий может выбрать ту систему, которая наиболее близка к нему в настоящий момент.

Таким образом, в данном параграфе констатируется тот факт, что эффективность формирования стратегии личной безопасности обусловлено комплексом организационно-педагогических условий спортивных и боевых единоборств, определяющих эффективное формирование умений и качеств личности [29, 37, 41, 46]. К таким условиям мы относим:

– мотивационная активность студентов, проявляемая в упорстве и настойчивости в достижении цели и необходимости обеспечения личной безопасности;

– индивидуальный подход к организации занятий, позволяющий использовать возможности личностного развития студента, соответствующим его индивидуальным особенностям и возможностям в решении задач формирования стратегии личной безопасности;

– осознание психологических установок на выживание и формирование особого боевого состояния при взаимодействии с агрессивной социальной средой;

– систематический контроль уровня боеспособности студентов, позволяющий отслеживать динамику учебных достижений студентов и своевременно реагировать на коррекцию в тренировочной программе.

1.3. Критерии и показатели стратегии личной безопасности

Цель стратегии личной безопасности будущего юриста – создание в рамках объективно существующей социально-педагогической среды профессионального учебного заведения таких условий, при которых возможна самореализация будущего юриста. Следовательно, и основной задачей стратегии личной безопасности будущего юриста будет создание условий для максимально успешного обучения конкретного специалиста. Стратегия личной безопасности реализуется через готовность будущего юриста к обеспечению личной безопасности во взаимодействии с агрессивной средой. Она включает в себя выявление и использование субъективного опыта будущего юриста, раскрытие способов его мышления и потенциальных возможностей, развитие уверенности в собственных силах, реализацию образовательной программы по формированию стратегии личной безопасности с учетом личностных и профессиональных качеств.

Проблема готовности к различным видам профессиональной деятельности, определение путей ее формирования являются предметом рассмотрения многих исследователей в современной педагогической психологии, психологии спорта, педагогике, социологии. Общетеоретические основы данной проблемы разработаны в трудах Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, В.А. Сластенина, С.Л. Рубинштейна и др.

В состав категориального комплекса, используемого в нашей работе, входят понятия "готовность" и "подготовка", выяснение сущности которых будет способствовать определению специфики готовности юриста к обеспечению личной безопасности.

Анализ научной литературы различных авторов: Б.Г. Ананьев, Р.В. Конькова, А.И. Мищенко, А.Д. Сазонов, В.А. Сластенин, показал, что, несмотря на различия в нюансах, акцентах, они едины в своем подходе к определению сущности понятий, а именно: под "подготовкой" понимается процесс, а под "готовностью" результат профессионального обучения [41]. Основываясь на выше сказанном, на данном этапе мы можем предположить, что готовность будущего юриста к профессиональной деятельности необходимо рассматривать как: состояние личности студента, которое активизирует его деятельность; совокупность необходимых качеств личности, профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающих способность будущего юриста принимать осознанные, ответственные, самостоятельные решения в своевременной нейтрализации проблемных ситуаций.

Сущность готовности будущего юриста к обеспечению личной безопасности составляет взаимодействие структурных компонентов. При этом можно выделить общую структуру: психологический компонент (убеждения, взгляды, мотивы, установка на определенное действие и поведение); теоретический компонент (знания); операционный компонент (умения, навыки, способности, отношения).

Исходя из этого, в соответствии с особенностями нашей экспериментальной работы, структура исследуемой нами готовности будущего юриста представлена пятью взаимосвязанными компонентами, содержательное наполнение которых отражает специфику данной работы: мотивационно-личностный, когнитивный, эмоционально-волевой, организационно-деятельностный и физический.

Мотивационно-личностный компонент проявляется через цели, установки, интересы, ценности, отношение к личной безопасности, своей профессии. Если она не имеет смысла ценности, т. е. участие в ней не воспринимается человеком как значимое, привлекательное для себя, то это означает его неготовность к этой деятельности с точки зрения ценностной ориентации. Анализируя мотивационно-ценностный компонент, необходимо отметить, что он выступает как регулятор учебной деятельности, создает предпосылки к пробуждении личностно значимого отношения к профессиональной подготовке, к будущей профессии и выражается в возникновении устойчивой потребности к профессиональной деятельности. Успешность мотивирования зависит также от личностных качеств студентов, представляющих собой потенциал внутренних условий, которые оказывают непосредственное влияние на выполняемую деятельность.

Когнитивный компонент готовности характеризуется определенным объемом психолого-педагогических и специальных знаний, необходимых для профессиональной деятельности. Процесс подготовки будущего юриста ориентирован одновременно на всестороннее развитие его культуры, на получение соответствующих знаний, формирование убеждений, умений, творческих способностей и норм поведения.

Эмоционально-волевой компонент занимает особое положение в структуре модели. Будущий юрист проявляет эмоциональное отношение, которое выражается увлеченностью учебно-профессиональной деятельностью и ответственностью за вопросы ее реализации. Воля, как важнейший системообразующий компонент готовности, проявляется в способности человека сознательно достигать поставленной цели, преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия. Волевое поведение в этом аспекте отражает способность управлять своим состоянием и поведением в различных условиях агрессивной среды в желаемом направлении, предполагает целенаправленность и самоконтроль поведения.

Организационно-деятельностный проявляется в плановости учебно-тренировочных занятий; активном участии студента в формировании стратегии личной безопасности; разнообразии в применении инструментария, достаточного для развития своих физических способностей и умений.