П.П. Мироносицкий (1867–1927), духовный писатель, преподаватель русского языка и теории музыки; воспитанник Казанской духовной академии, где в 1894 г. защитил магистерскую диссертацию "Афинагор, христианский апологет II в.". С 1895 г. жил в Петербурге. Состоял членом Училищного совета при Синоде и членом Отдельного комитета Министерства народного просвещения по начальному образованию, редактором журнала "Народное образование" и ежедневной газеты "Приходский листок" (1914–1915 гг.), преподавал в Свято-Владимирской женской учительской школе. Главные работы Мироносицкого напечатаны в Синодальной типографии: "Дневник учителя церковно-приходской школы" (1899), "Школьный рождественский праздник" (3-е изд., 1907), "Записки по теории музыки" (1904), "Ноты-буквы" (кн. 1-я и 2-я, 1905), "Нотная азбука для учеников" (2-е изд., 1911), "С.А. Рачинский и церковная школа" (1910), "Словечко" (кн. 1-я и 2-я. М., 1909. 1914–1915), "Церковное пение" (вып. 1 – 5, 1904–1909), "Пение литургии" (2-е изд., 1915), "Толковое богослужение" (вып. 1 и 2, 1912, 1913), "Начальное учение о музыке" (1912), "Церковнославянский словарик" (2-е изд., 1914).

В 1910–1917 гг. здесь жили: сотрудник Училищного совета Синода коллежский асессор Косьма Калистратович Дегтерев; служащий книжного склада Училищного совета Синода надворный советник Владимир Александрович Ерофеев и его жена Анна Владимировна; акушерка Анна Яковлевна Ерофеева; настоятель церкви Преображения Господня при 1-ой Петербургской гимназии, преподаватель Императорского Александровского лицея, товарищ председателя Общества вспомоществования нуждающимся ученикам гимназии Императорского историко-филологического института протоиерей Иоанн Павлинович Слободской (в 1901 г. – священник, преподаватель Патриотического института, женской гимназии Э.П. Шаффе. Жил в доме № 37 на Малом пр. В. О.).

В 1915 г. Хозяйственное управление при Синоде отклонило проект постройки шестиэтажного дворового флигеля.

Декретом от 9 сентября 1918 г. в целях развития в России "фотографических и фототехнических знаний и промышленности, а также возможно быстрого поднятия уровня профессионального образования во всех областях оптического, фотографического, фототехнического и печатного дела, равно и для специальных научных изысканий, учреждено в Петрограде Государственное высшее учебное научно-промышленное и культурно-просветительское установление под наименованием "Высший институт фотографии и фототехники" (с 1924 г. – Государственный фотокинотехникум (заведующий техникумом Д.И. Лещенко), с 1930 г. – Ленинградский институт киноинженеров – ЛИКИ). Учебное заведение разместилось в этом доме. Пероначально в составе института действовали два факультета: художественно-фотографический и научно-фотографический, имеющий два отделения – фотохимическое и фотофизическое. Директором института был назначен А.А. Поповицкий, деканом научно-фотографического факультета – В.И. Срезневский. На первый курс было принято 200 человек. В институте работали известные советские ученые В.Я. Курбатов, П.И. Лукирский, С.Я. Соколов, С.О. Максимович, изобретатель отечественной системы звукового кино А.Ф. Шорин. В составе ЛИКИ в 1973 г. были электротехнический, механический, химико-технологический и заочный факультеты, общетехнический заочный факультет в Москве; подготовительные курсы, аспирантура, 21 кафедра и три отраслевые лаборатории. В библиотеке около 170 тыс. томов. В 1972/73 учебном году обучалось около 3,5 тыс. студентов, работало около 200 преподавателей, в том числе 15 профессоров и докторов наук, 75 доцентов и кандидатов наук. Институту предоставлено право принимать к защите кандидатские диссертации. С 1947 г. издаются "Труды ЛИКИ".

В 1950-х гг. в здании установили мраморную мемориальную доску с текстом: "Из декрета Совета народных комиссаров РСФСР "Об учреждении Высшего института фотографии и фототехники". В целях развития в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике фотографических и фототехнических знаний и промышленности, а также для возможно быстрого поднятия уровня профессионального образования во всех областях оптического, фотографического, фототехнического и печатного дела, равно и для специальных научных изысканий – учреждается в Петрограде Государственное высшее учебное научно-промышленное и культурно-просветительное установление под наименованием "Высший институт фотографии и фототехники". Народный комиссар просвещения А. Луначарский. Управляющий делами Совнаркома В. Бонч-Бруевич. 9 сентября 1918 года".

В 1998 г. институт приобрел статус университета и новое название "Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения".

В настоящее время Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения является государственным высшим учебным заведением, единственным по подготовке инженерных и творческих кадров для кинематографии и смежных отраслей. За годы существования университетом подготовлено около 26 тыс. специалистов в области науки и техники кинематографа, киноискусства и связанных с ними областях народного хозяйства и культуры. Университет окончили лауреаты Ленинской премии В.Н. Водопьянов и И.А. Иссерлис, звукооператоры и кинооператоры лауреаты Государственной премии В.И. Попов, П.Н. Лещев, А.М. Беккер, С.В. Иванов, Н.И. Назаров.

Дом № 15

Типография № 12 им. М.И. Лоханкова

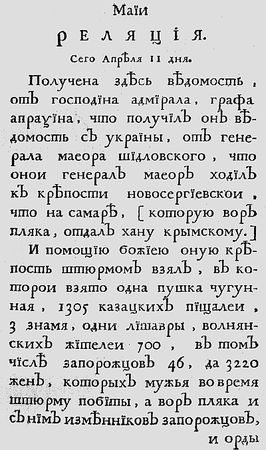

История типографии началась 11 мая 1711 г. с выходом первого в Петербурге печатного издания – газеты "Ведомости", содержавшей реляции адмирала графа Апраксина о взятии Ново-Сергиевской крепости. Старейшая русская газета до сих пор выходила в Москве, теперь стала попеременно печататься в обоих городах.

Реляция

Два года типография занимала несколько комнат в доме ее цейх-директора Михаила Петровича Аврамова, а 1714 г. для нее построили особый мазанковый дом на Городском острове около Петропавловской крепости.

Никто из рассказывающих о Петербурге времени Петра I не обходится без цитирования слов ганноверского резидента при петровском дворе Фридриха-Христиана Вебера из его книги "Преображенная Россия": "У самого моста в крепость, слева от входа, расположен наилучший кабак, или пивная, где на счет его царского величества продают вино, карты, пиво, водку и табак, поскольку торговля этим по всей стране принадлежит ему одному. По правую руку стоит новая типография, что для этой страны редкость, так как почти никаких русских книг за деньги не достать. А поскольку старые русские литеры очень трудночитаемы, с их многочисленными сокращениями и диковинными знаками, то великими заботами его царского величества это теперь значительно изменено: вместо прежнего плохого введен чистый и легко читаемый шрифт, которым напечатаны Библия и очень многие другие полезные книги".

Типография. Гравюра 1568 г.

В январе 1712 г. в типографии напечатали в одном экземпляре лист с приветственными стихами М. Аврамова Петру I. А первая точно датированная печатная книга вышла в свет в типографии у Троицкой площади в июле 1712 г. Эта книга Э.Ф. Кромпейна "Краткое изображение процессов, или судебных тяжб" была посвящена военному законодательству, излагала правила производства суда и следствия. В 1713 г. типография напечатала первый в Санкт-Петербурге "Календарь на 1714 год", сообщавший о времени восхода и захода солнца, долготе дня и ночи, вычисленных по меридиану Санкт-Петербурга.

Печатником в первой петербургской типографии в 1719–1727 гг. работал первый историограф и краевед Санкт-Петербурга Андрей Иванович Богданов. Позже в течение тридцати шести лет А.И. Богданов служил при Академии наук помощником библиотекаря, хранителем русского фонда в Библиотеке Академии наук. Он был архивариусом, библиографом, лингвистом и стал автором первого подробного отечественного описания новой русской столицы, созданного в начале 1750-х гг.

В 1721 г. типографию передали в ведение Святейшего синода. После кончины Петра I заведенная им первая печатня перешла под крыло Академии наук, а в связи с отъездом при Петре II императорского двора в Москву первая типография вынуждена была поделиться своими станами со старой столицей. Академическая типография ("Казенная типография Академии наук") разместилась на Васильевском острове на берегу Невы рядом со зданием Кунсткамеры, во дворце скончавшейся царицы Прасковьи Федоровны.