Дом № 7

Архитектор Кредитного общества А.И. Климов, оценивая домовладение Туляковых в середине 1870-х гг., отметил: "...Дома с торговыми банями и особый корпус во дворе прочной постройки. По лицевому дому над подвалами и первым этажом устроены своды, полы галереи и подвала выстланы лещадною плиткой, то же по каменному корпусу, где устроены номерные бани. Во всех отделениях бань железные переплеты и рамы окон, мраморные, плитные, чугунные и бронзовые подоконники, мраморные и медные ванны и пр. богатые принадлежности. Медный котел в 1500 пудов, водопроводные трубы и железные баки заделаны в стены, в отдельном помещении стоит паровая машина. Имущество находится в местности, которое переписью от 10 декабря 1869 года отнесена к числу густонаселенных в столице. Дом выходит на три улицы, и поэтому все квартиры лицевые и имеют удобное устройство. Московская часть принадлежит по цене квартир к дорогим. Доход от квартир составляет 27 тысяч руб., общий доход 75 тысяч. Торговые и семейные бани с большими удобствами и богатой отделкой. Эти бани единственно хорошие в этой части города. За оценку дохода от бань комиссия взяла сумму, которую выплачивают <арендаторы> за аренду бань – 35 тысяч руб.". В 1871 г. братья Туляковы передали Ямские бани в совместную аренду губернскому секретарю Катрухину и купцу 2-й гильдии Алексею Михайловичу Григорьеву.

В начале 1870-х гг. торговые бани занимали весь первый этаж лицевого дома с подъездом на улицу и коридором по кругу всего здания, имея 18 отдельных помещений, паровую машину, водогрейный котел, пять железных баков и прочие устройства. Здесь помещались общие дворянские и народные и "нумерные" бани, питейная лавка на углу Малой Московской и портерная лавка на углу Свечного переулка. В надворном флигеле имелось 48 банных комнат и прачечная. В подвальном этаже купец 1-й гильдии Дмитрий Петрович Казалет содержал питейное заведение, мещанин Орехов – склад, мещанин Гвоздев – билетную лавку, купец 2-й гильдии Николай Тимофеевич Егузинский – мелочную лавку.

К сожалению, большой список жителей второго – четвертого этажей этого дома 1870-х гг., имеющийся в архивном документе, расшифровать не удалось.

В 1901–1909 гг. домовладение принадлежало Ивану Дмитриевичу Шустрову и Василию Ивановичу Епифанову, в 1913–1917 гг. – И.Д. Шустрову.

В 1901–1915 гг. в доме жили: пристав 2-го участка Московской части ротмистр Николай Лукич Добровольский и кандидат прав Павел Иванович Добровольский, чиновник Главного управления уделов член Императорского человеколюбивого общества Николай Николаевич Иванов-Гюннинен и служащий Николаевской железной дороги Николай Степанович Иванов-Гюннинен, надворный советник Василий Григорьевич Карташевский (умер в 1901 г.), вдова коллежского асессора Мария Викентьевна Ладыгина, дочери коллежского советника Анна, Елизавета и Надежда Николаевны Лорис-Меликовы, личный почетный гражданин Николай Николаевич Луговский, его жена Софья Иосифовна и дочь Вера.

До 1917 г. здесь находилось полицейское управление 2-го участка Московской части.

После 1917 г. бани стали рассматривать как помывочные пункты. В 1920-х гг. Ямские бани числились в документах как бани товарищества "Строитель" вместе с еще пятью банями, официально потерявшими свои названия, что не мешало сохранить их в городском обиходе. Впоследствии банное хозяйство объединили в одно ведомство с организациями погребальных услуг.

В 1934 г. одна из комиссий, инспектировавших ленинградские бани, отметила: "В Ямских банях не остеклены кассы, нет мыла, недостаточно электрических лампочек. Шкафчики для белья постоянно грязные. За печкой – мусор и паутина. Души не работают. Неисправны аптечки".

Десятилетиями Ямские бани, некогда престижные и комфортные, подвергались бесхозяйственному отношению. В конце 1980-х гг. бани закрыли на длительный ремонт, зато ныне они представляют собой фирменный оздоровительный комплекс.

Фамилию Туляковых мы встретили, подбирая материалы о Знаменской церкви для книги "Такая удивительная Лиговка". В Архиве Управления Федеральной службы безопасности по Ленинградской области по делу "евлогиевцев" (П-66773) значится прихожанин Знаменской церкви сын купца 2-й гильдии офицер царской армии Николай Николаевич Туляков, родившийся в 1872 г. и приговоренный 25 февраля 1934 г. к пяти годам лагерей. Его сестра Мария Николаевна Тулякова, 1878 г. рождения, окончившая Мариинскую гимназию, секретарь приходского совета Знаменской церкви тогда же приговорена к трем годам лагерей.

Часть третья

УЛИЦА ПРАВДЫ

Улица, с 1739 г. входившая в состав Большой Офицерской, в 1829 г. получила самостоятельное название Кабинетской по располагавшимся здесь зданиям Кабинета Е. И. В. 1 сентября 1923 г. переименована в улицу Правды в честь газеты "Правда", центрального органа большевистской партии в России, некоторое время печатавшейся в типографии П.В. Березина в доме № 14 по Ивановской (ныне Социалистической) улице. Вместе с Большой Московской служит "дублером" узкого Загородного проспекта на участке от Владимирской площади до Звенигородской улицы.

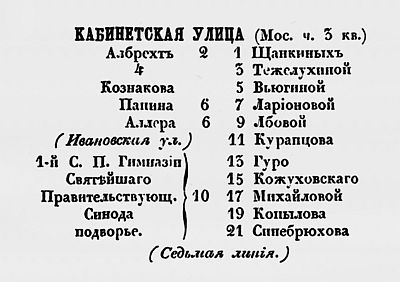

Список домовладений середины 1850-х гг. показан на следующей схеме.

Безвестный автор талантливо и трогательно рассказывал: "Кабинетская улица нашего времени никак не походила на нынешнюю улицу Правды, превращенную в бульвар проведением посередине аллеи, обсаженной деревьями. В моей памяти она стоит как широкая и пустынная улица с булыжной мостовой, окаймленной известковыми тротуарами (или, на осмыслявшем это слово на языке убиравших их дворников, "плитуарами") с зелеными лоханями под устьями водосточных труб и вереницей чугунных столбов газовых фонарей, обслуживавшихся фонарщиками, носившими на плече лесенки.

Над улицей часто несся благовест из трех домовых церквей. Одна из них принадлежала подворью не знаю где в России находившегося Митрофаньевского монастыря. Фасад здания выходил на Звенигородскую улицу при впадении в нее Кабинетской против казарм Семеновского полка. Против же наших окон церковь Александра Невского увенчивала шатровыми верхами здание в ложноклассическом стиле времени Александра III с крупной золотой надписью "Синодальная типография" через две ижицы и большой мозаикой с изображением Христа посреди детей. Направо от нее (удаляясь по Звенигородской) свешивался до середины улицы мощный ствол почти столетней липы через дощатый забор 1-ой гимназии, невысокое классицистическое здание которой ширится и теперь до Ивановской, ныне Социалистической, улицы, с полусферическим куполом бывшей домовой, позднее продолжавшейся быть "нашей" приходской церковью.

В дореволюционное время подниматься на ее этаж дозволялось, только оставив в гардеробе верхнее платье и калоши, чем обуславливался ее "буржуазный", осуждаемый прислугой характер. Не знаю, был ли попусту сбит или только заштукатурен на светлой стене под куполом нестеровский пейзаж с Видением отроку Варфоломею, копия, если не ошибаюсь, с оригинала Владимирского собора в Киеве.

Хорошо помню на противоположном углу Ивановской спуск в подвальную мелкую лавочку "Роскошь" с ее бородатым хозяином в люстриновом пиджаке и теперь годившейся бы в музей быта вывеской с нехитрым натюрмортом, изображавшим продававшиеся в лавочке товары, вплоть до почтовых марок. Случалось, что тишину улицы нарушала бодрая ретурнель рожка и сочный звонок колокольчиков пожарной команды с Загородного, несущейся на всех парах, а несколько минут спустя – стук колес влекомого менее резвыми, но более сильными битюгами как бы запыхавшегося парового насоса с высокой трубой.

Свое название наша улица вела от Кабинета Ее Величества, служащие которого проживали в находившейся здесь до середины прошлого века Дворцовой слободе. Наименование Кабинетская оказалось как бы предопределяющим для моего отца, написавшего в своих воспоминаниях: "Улица наша была тихая, спокойная, удобная для кабинетных занятий. Раньше, во времена моего студенчества, по ней проходила в одном направлении конка, параллельная конке, шедшей в другом направлении по Загородному проспекту. Когда конка была в начале века заменена электрическим трамваем, обе колеи были проложены на Загородном проспекте и Кабинетская освободилась от рельсового пути. Меня удивляло воспоминание о том, что, будучи студентом, я нередко, проезжая по Кабинетской на империале конки, с симпатиею приглядывался к этой улице и думал о том, как приятно было бы жить на ней"".

В 2005 г. скульпторы Дмитрий и Даниил Каминкеры начали устройство на улице Парка современной городской скульптуры.

Идея выделения под парк свободного пространства в центре города принадлежала региональному Архитектурно-художественному фонду, который посчитал, что современная скульптура достойна данного места.

Это не выставка или разовая акция, а первая постоянная экспозиция современной городской скульптуры под открытым небом. Поэтому творческая общественность особенно тщательно подошла к выбору авторов. Решили, что пора увидеть свет фондам Русского музея. Скульпторам предложили отлить в бронзе лучшие работы последних лет. Высказывались и сомнения – не падут ли бронзовые скульптуры под рукой современного вандала, как не раз случалось даже на охраняемых территориях.