Дом № 10

А.Ф. Миллер (1821 – ок. 1890), статский советник, промышленник. Окончил Ревельское коммерческое училище. С 1849 г. в звании купца 1-й гильдии занимался предпринимательской деятельностью в Петербурге, жил на Большой Московской улице в собственном доме № 8 с женой Шарлоттой Густавовной (урожд. Юргенс). Владел табачной фабрикой в доме № 14 и табачным магазином на Невском пр., 43. Занимался общественной и филантропической деятельностью. С 1862 г. состоял действительным членом Городского комитета для разбора и призрения нищих, с 1855 г. – действительным членом комитета Детского приюта принца Ольденбургского и с 1876 г. – его почетным членом, с 1862 г. – членом Мануфактурного совета при Министерстве финансов, выборным от петербургского купеческого сословия, с 1865 г. – членом Совета государственных кредитных установлений, с 1875 г. – гласным Петербургской биржи и гласным Петербургской городской думы в 1877–1881 гг.

По купчей от 8 мая 1884 г. имение купил потомственный почетный гражданин Михаил Николаевич Журавлев, удостоенный в 1894 г. за свою благотворительную деятельность чина коллежского советника; в 1897–1898 гг. – статский советник, член Петербургской биржи, владелец конторы по продаже хлеба, попечитель приюта Св. Ксении Общества пособия бедным женщинам, деятель Императорского Российского общества спасания на водах, член Петербургского речного яхт-клуба. В 1897 г. Журавлев продал дома, которыми он владел, в разные руки, оставив за собой только дом № 72 по Николаевской улице.

По купчей от 23 марта 1898 г. домовладение без изменений в составе приобрел инженер статский советник Петр Евтихеевич Сувчинский, которому по духовному завещанию от 7 августа 1913 г. наследовала его вдова Анна Ивановна Сувчинская. Кроме этого дома она стала владелицей домов № 96/38 на углу Большого и Каменноостровского проспектов, на Захарьевской ул., 3, на 1-й Рождественской ул., 12, Суворовский пр. 47.

В 1895–1917 гг. здесь жили: вдова действительного статского советника Валерия Осиповна Красовская, член Императорского общества поощрения художников, контрагент по продаже французских папиросных и мундштучных машин купец Адольф-Базиль-Жан Мориес и Селестрина Мориес.

В 1905 г. в доме № 3 по Малой Московской, имеющим общий двор с домом № 10/1, расположилась мужская Окружная гимназия, созданная известным педагогом Василием Алексеевичем Латышевым, который заведовал ею до своей смерти в 1912 г.

В 1914 г. дома на участке перестроили и объединили в одно здание, частично отданное 13-й Петроградской гимназии. Затем здесь помещались школы различного уровня и названий.

В 1917 г. дом занимали воинские части, перешедшие на сторону революции. С установлением советской власти здесь расположился 1-й городской совет Центрального района. Позднее здесь разместился и народный суд.

В.А. Латышев родился в 1850 г. в семье крупного чиновника, работавшего по Министерству народного просвещения в Петербурге. Годы учения в гимназии и на физико-математическом факультете Петербургского университета совпали с развитием революционных настроений в русском обществе. По окончании университета в 1872 г. В.А. Латышев избрал скромную карьеру преподавателя Петербургского учительского института. Через 8 лет он основал журнал "Русский начальный учитель", издававшийся им до конца жизни.

Роль В.А. Латышева в ведении журнала была исключительно велика: он был и издателем (фактическим), и редактором, и секретарем редакции, и единственным постоянным сотрудником, и даже корректором. Журнал издавался "с целью помочь учителям как своими советами, так и предоставлением им возможности печатать свои работы". В течение 32 лет журнал был трибуной русского народного учителя: с его редактором учителя делились своими тревогами и сомнениями, присылали ему свои статьи и работы, в журнале помещались даже некрологи скромных тружеников. И вряд ли был случай, чтобы на обращение в редакцию не был получен ответ лично от Латышева. Сотни писем в год посылал неутомимый редактор во все концы России своим корреспондентам, несмотря на свою занятость на занимаемых им высоких постах: в 90-е годы – он уже директор народных училищ Петербургской губернии, в начале XX в. – помощник попечителя учебного округа и затем управляющий учебным округом и, наконец, член совета министра народного просвещения. Каждое письмо было написано лично им и содержало исчерпывающие ответы по существу вопроса.

Журнал, издаваемый Латышевым, явился источником распространения массового опыта работы школ. Вокруг журнала создалась большая сеть учителей-корреспондентов, которые по крупицам несли к нему свой опыт. Опыт учителей Латышев проверял путем непосредственных наблюдений в качестве администратора во время посещения школ. В одной из своих статей он пишет, что посетил тысячи школ и, следовательно, слушал десятки тысяч уроков. Таким путем он мог накопить большой материал для построения курса методики. Талантливый педагог синтезировал в своих методических построениях опыт рядовых учителей.

В первые годы в качестве приложений к журналу печаталась методическая литература для учителя и книги, повышающие его образовательный кругозор. Так, в 1880–1882 гг. увидело свет первое издание "Руководства к преподаванию арифметики" самого Латышева.

Одной из задач журнала редактор считал борьбу с "промышленниками педагогического дела", авторами учебников, которые в погоне за доходами мало заботились об изучении дела, и журнал помещал исчерпывающие рецензии на учебную и методическую литературу и книги для чтения учащихся, обзоры литературы.

На страницах журнала печаталось много интересных работ, принадлежащих народным учителям: "К вопросу о приемах решения арифметических задач" (Н. Ларионов. 1892. № 11), "Письменные работы по арифметике в начальной школе" (С. Кузьмин. 1893. № 4), "О преподавании арифметики в начальной школе" (Е. Страхов. 1894. № 3), "Каков должен быть учебник арифметики" (А. Синдеев. 1898. № 12) и др.

Журнал привлекал к обсуждению актуальных вопросов не только учителей, но и бывших учащихся народных школ. В 90-х годах журнал помещает ряд статей П. Орелкина "Ответы окончивших курс в народных школах на вопросы редакции".

Привлечение учителей к обсуждению актуальных вопросов школы – излюбленный метод работы В.А. Латышева. В № 6 – 7 за 1882 г. помещается статья "О курсе городских училищ" (программа курса геометрии принята собранием учителей в феврале 1882 г.) и др. Ряд статей в журнале принадлежит редактору. Небольшие книжечки журнала (от 3 до 5 листов каждая) расходились по всей России и много способствовали повышению методического и педагогического уровня народных учителей.

С 1941 г. здания занимает начальная общеобразовательная школа № 300 Центрального района, пользующаяся заслуженной популярностью в районе.

В годы блокады Ленинграда в доме был развернут эвакопункт для оказания медицинской помощи жителям близлежащих домов. К сожалению, спасти многих приводимых и приносимых сюда измученных холодом и болезнями людей не удавалось. Всего же, включая умерших в эвакопункте, в годы блокады погибло около 80 жителей этого дома, в том числе более 20 детей и подростков.

Дом № 12 / Свечной пер., 2

В 1850-х гг. участок под № 9 принадлежал протоиерею Петру Ивановичу Турчанинову (1779–1856), одному из самых видных русских духовных композиторов.

Сын киевского дворянина, он воспитывался в Киевском народном училище. Мальчиком был взят за прекрасный голос в хор генерала Леванидова. Князь Потемкин слышал в Киеве леванидовский хор, был восхищен голосом Турчанинова и взял его в Петербург, поручив руководству Джузеппе Сарти. В 1792 г. Петр вернулся в Киев в тот же хор, бывший тогда под управлением Веделя. Затем был регентом разных хоров в Киеве и Севске. В 1803 г. рукоположен в священника, а в 1809 вызван в Петербург и назначен регентом митрополичьего хора. С 1827 г. – учитель пения в Придворной капелле. Участвовал в разных комиссиях по разработке и изданию духовных музыкальных сочинений. Панихидное пение, употребляемое повсеместно, написано почти все Турчаниновым. Будучи священником в Стрельне, для руководимого им хора Сергиевской Приморской пустыни Турчанинов написал много оригинальных произведений. Духовно-музыкальные сочинения Турчанинова строгого чистого стиля, певучие и задушевные, сделались достоянием всего православного мира и считаются образцами духовной музыки. Он был одним из первых, обративших внимание на сопровождение древних напевов, подходящее к их характеру. Все сделанные им переложения при сохранении основной мелодии в гармоническом отношении отличаются величественностью и простотой. Самые выдающиеся переложения Турчанинова – "Тебе одеющагося", "Да молчит всякая плоть", ирмосы Великого четверга и Великой субботы.

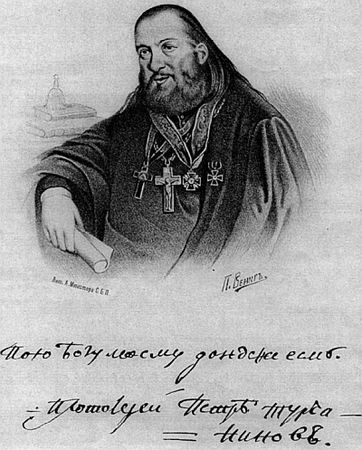

П.И. Турчанинов Литография П. Венига

В 1863 г. отдельным изданием вышла автобиография композитора, ранее опубликованная его сыном, действительным статским советником А.П. Турчаниновым, в журнале "Домашняя беседа".

Творчеству П.И. Турчанинова посвящено немало публикаций его современников и исследователей нашего времени.