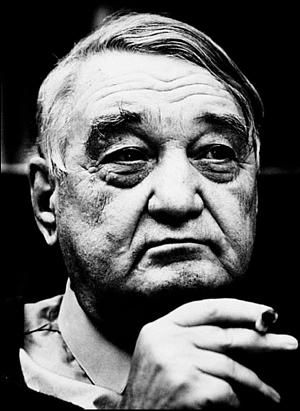

Л.Н. Гумилев

В 1926 г. Лев Гумилев переехал в Ленинград, к своей матери. В 1930 г. получил отказ в поступлении в Педагогический институт им. А.И. Герцена из-за непролетарского происхождения и отсутствия трудовой биографии. Четыре года ему пришлось доказывать свое право на образование, работая чернорабочим, коллектором, лаборантом. В 1934 г. он поступил на исторический факультет Ленинградского университета. В следующем году его впервые арестовали, и хотя скоро выпустили, но из университета успели отчислить. В течение следующих двух лет он продолжал образование самостоятельно, изучая историю древних тюрков и восточные языки.

В 1937 г. его восстановили на историческом факультете, но год спустя вновь арестовали и после долгого следствия осудили на пятилетнюю ссылку в Норильск. После окончания срока он не мог покинуть Север и работал в экспедиции Норильского комбината. В 1944 г. ушел добровольцем на фронт и в составе Первого Белорусского фронта дошел до Берлина.

Сразу после демобилизации Лев Николаевич экстерном закончил исторический факультет Ленинградского университета и поступил в аспирантуру Института востоковедения. Наученный горьким предыдущим опытом, Гумилев опасался, что на свободе ему долго находиться не дадут, поэтому срочно сдал все экзамены и готовил диссертацию. Однако защитить ее молодой ученый не успел – в 1947 г. его как сына опальной поэтессы исключили из аспирантуры "в связи с несоответствием филологической подготовки избранной специальности". Фактически же это была реакция на известное постановление ЦК ВКП(б) о журналах "Звезда" и "Ленинград" с резкой критикой А.А. Ахматовой. Жена Гумилева Наталья Викторовна в интервью 1993 г. рассказывала: "Он только сказал: "Ради Бога, оставьте меня до декабря, чтобы карточки получить, иначе я умру с голоду". Дали ему карточки за декабрь и выгнали с волчьим билетом. Опять разменяли мать на сына? Он пошел на это, он за мать стоял несколько дней подряд на допросах под направленным в лицо электрическим светом, но ничего не подписывал. Ему говорили "Скажи, в чем ты виноват, а в чем ты не виноват, мы и сами знаем". "Я ни в чем не виноват". "На тебя доносов, знаешь, сколько написано?" – спросил следователь и добавил: "Ну и нравы же у вас там!" В то время считалось, что если напишешь донос, то тебя не посадят. Фамилия Гумилев была как лакмусовая бумажка, около нее все сразу проявлялись…". Вынужденный прервать научную деятельность, Гумилев работал библиотекарем психиатрической больницы, а затем научным сотрудником Горно-Алтайской экспедиции. Только в 1948 г. ему удалось защитить кандидатскую диссертацию по истории Тюркского каганата. Меньше года он проработал старшим научным сотрудником Музея этнографии народов СССР, пока его опять не арестовали. Новый семилетний срок он провел в лагерях под Карагандой и под Омском. За это время написал две научные монографии – "Древние тюрки" (вышла в 1967 г. в Москве объемом в 502 с.) и "Хунны в Китае. Три века войны Китая со степными народами. III – VI века" (вышла в 1974 г. в Москве объемом 260 с.).

В 1956 г. Лев Николаевич вернулся в Ленинград, устроился работать в "Эрмитаж". В 1960 г. в Москве вышла в свет книга "Хунны. Срединная Азия в древние времена", вызвавшая диаметрально противоположные рецензии – от разгромных до умеренно хвалебных. Докторскую диссертацию "Древние тюрки. VI – VIII вв.", написанную им еще в лагере, Гумилев защитил в 1961 г. и через два года стал старшим научным сотрудником Института географии при Ленинградском университете, где и проработал до конца жизни. С 1960 г. начал читать в университете лекции по народоведению, которые пользовались среди студентов огромной популярностью. "Политическая неблагонадежность" перестала мешать его научной карьере, количество опубликованных работ резко увеличилось. Однако его вторую докторскую диссертацию "Этногенез и биосфера Земли", защищенную в 1974 г., ВАК утвердил с длительной задержкой – уже не из-за "неблагонадежности" автора, а из-за "неблагонадежности" его концепции.

Л.Н. и Н.В. Гумилевы в своей квартире на Большой Московской ул., 4

Хотя многие взгляды ученого вызывали резкую критику его коллег, среди советской интеллигенции они пользовались все большей популярностью. Этому способствовала не только неординарность его идей, но и удивительная литературная увлекательность их изложения. В 1980-е гг. Гумилев стал одним из самых читаемых советских ученых, его труды издавались большими тиражами. Гумилев наконец получил возможность свободно выступать с изложением своих взглядов. Постоянное напряжение, работа на грани сил не могли долго продолжаться. В 1990 г. он перенес инсульт, но не прекратил научной деятельности. Пятнадцатого июня 1992 г. Лев Николаевич Гумилев умер, его похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Наталья Викторовна Гумилева (1920 – 2004, урожд. Симоновская) родилась в Москве. Художник, книжный график, член Союза художников с 1954 г. Став в 1967 г. женой Льва Николаевича, она полностью посвятила себя заботам о нем, печатала и оформляла его рукописи и книги. В 1994 г. Н.В. Гумилева вернулась в Москву. Много делала для сохранения наследия и публикации работ Льва Николаевича. В 2001 г. подарила Петербургу квартиру Л.Н. Гумилева на Коломенской улице для создания в ней мемориального музея.

Наталья Викторовна скончалась на 85-м году жизни в Москве от приступа астмы и последовавшей острой сердечной недостаточности. Отпевание было 8 сентября, в день святых мучеников Адриана и Наталии, покровителей христианского брака, в Москве, в храме Влахернской Божией Матери в Кузминках. Урну с прахом захоронили в Петербурге, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры рядом с могилой Льва Николаевича Гумилева.

Дом № 6

В середине 1850-х гг. участком владел Посников. Затем домовладение, числившееся в 1860-х гг. под № 4, принадлежало доктору медицины Людвигу Ивановичу Штрауху (1826–1863) и было унаследовано согласно духовному завещанию его дочерью, вдовой инженера-полковника Виктора Павловича Есаулова (1810–1857) Генриеттой Леонтьевной (Людвиговной) Есауловой (1833–1895), объявившей в 1876 году домовладельцем своего сына штаб-ротмистра Николая Есаулова. Участок общей площадью в 617 кв. саженей выходил на красную линию улицы длиной в восемь саженей и имел по задней границе ширину в 15 саженей. Четырехэтажный лицевой доходный дом с такими же флигелями по обеим сторонам двора здесь в 1853 г. построил академик архитектуры А.И. Ланге. Фасад дома украшали два балкона из тертой ревельской плиты с кованой решеткой, над входами на чугунных колоннах покоились "зонтики". Отопление квартир осуществлялось 11 каминами, 3 английскими "израсчатыми" печами и голландскими простыми и изразцовыми печами, составлявшими большинство. С 1872 г. после установки паровых котлов вместе с домовладельцами паровым отоплением пользовались жильцы квартир № 3–10. На четвертый этаж вела парадная лестница с газовым освещением. Двор, в котором находились одноэтажные службы, замыкал каменный четырехэтажный флигель с мезонином.