Еще в 1906 году стародеревенский волостной сход по инициативе старшины А. Абрамовского постановил организовать сбор добровольных пожертвований с каждой земской единицы для увековечения памяти Александра II. Именно на эти пожертвования жители Старой Деревни воздвигли памятник "царю-освободителю" в сквере перед домом местного волостного правления. Изящный бронзовый бюст Александра II работы скульптора Робике установили на мраморном пьедестале. Императора изобразили в военной форме, без головного убора. Надпись на пьедестале гласила: "Основателю волостного правления царю-освободителю Александру II. 1861 г. - 19-го Февраля 1911 г.". Освящение памятника и крестный ход состоялись непосредственно в день юбилея - 19 февраля, причем в торжествах приняли участие чины градоначальства, а также несколько местных старожилов-крестьян - современников "великого дня".

Добавим, что этот бюст явился одним из многих памятников Александру II, установленных в рамках 50-летия освобождения от крепостного права. Все их разрушили после революции в ходе кампании по избавлению коммунистической России от монументов "царям и царским слугам". Александр II стал объектом особого неприятия новой власти. По всей России памятники Александру II свергали с постаментов. Это была не просто борьба с памятниками - символами прежней эпохи, это было подобие публичной политической казни...

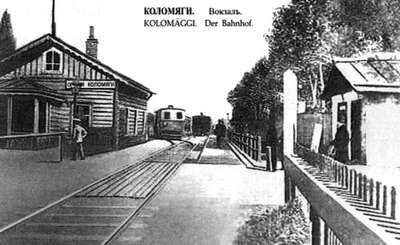

Вокзал Приморской железной дороги в Новой Деревне. Фото начала XX в.

Несмотря на сравнительно малую протяженность, Озерковская линия по количеству доставляемых пассажирам впечатлений могла бы сравниться с самыми первоклассными железными дорогами под Петербургом.

Сразу же за мостом через Черную речку Озерковская ветка вначале делала большую петлю влево, определенную расположением путей первой станции - "Узловой". Позднее пути спрямили, и станция оказалась в стороне от движения поездов этого направления. Дальше железная дорога имела пять промежуточных станций: Скачки, Коломяги, Графская, Садки и Озерки.

Станция Скачки располагалась возле Коломяжского, или Удельного, скакового ипподрома. "В буфете на станции "Скачки" имеется пиво завода "Старая Бавария" по 5 к. за бокал, крупные финляндские раки, сосиски и колбаса из лучшей немецкой колбасной", - писал вездесущий "Дачник" летом 1909 года.

Минуя платформу Скачки, поезд шел дальше вдоль Комендантского поля и поднимался на Стеклянную горку, где вокруг живописно раскинулись Коломяги. Здесь было две станции: Коломяги - на углу 3-й линии 1-й половины (на том месте, где потом находилась станция Пионерская Детской железной дороги) и Графская, на углу Елизаветинской (ныне Главной) улицы, вблизи особняка Орловых-Денисовых.

Трасса прохождения Озерковской линии Приморской железной дороги через Коломяги с обозначениями станций Коломяги и Графская

Далее находилась платформа Садки, название которой шло от находившегося неподалеку Коломяжского садочного двора (подробный рассказ о нем пойдет в отдельной главе книги). Затем поезд подходил к Озерковскому вокзалу Приморской железной дороги. Некоторые привокзальные постройки сохранились до наших дней: Чистяковская ул., 1А, и Озерковский пр., 1. Время следования поездов, состоявших из паровоза и одного-трех пассажирских вагонов, на Озерковской ветке составляло 22 минуты.

Правда, так должно было обстоять дело в идеальном случае. Порой все происходило иначе. Немало хлопот доставлял подъем поезда на горку в Коломягах, особенно в период разгула природной стихии. Историк Г.И. Зуев приводит сообщение репортера "Петербургского листка" от 16 июля 1894 года о последствиях проливных дождей: "Немало хлопот причинили дожди на четвертой версте Озерковской ветки. Ее настолько залило водой, что поезда от скакового ипподрома до Коломяг и обратно двигались 14 и 15 июля с черепашьей быстротой. В иных пунктах песчаной насыпи не было видно совсем. Снесено множество заборов. Лошади вязнут в грязи".

Станция Коломяги на Озерковской ветке Приморской железной дороги. Открытка начала XX в.

Озерковский вокзал Приморской железной дороги. Открытка начала XX в. Здание справа сохранилось до нынешнего времени

Приморская железная дорога, будучи частной, существовала обособленно, как бы сама по себе: не соединялась с государственными железными дорогами, по ней ходили маленькие, отличные от других, поезда с небольшими паровозами, кондукторы продавали билеты прямо в вагонах. Дорога являлась одноколейной, но колея по ширине была обычной, "имперской", точно такой же, как и на других железных дорогах.

Станция Озерки Финляндской железной дороги. Открытка начала XX в.

Сохранившиеся постройки Озерковского вокзала Приморской железной дороги (возле современной станции Озерная Детской железной дороги). Февраль 2007 г. Фото автора

В просторечии Приморскую железную дорогу звали "черепашьей". Нередко можно встретить утверждения, что вагоны и паровозы имели ярко-желтую окраску. "Тем не менее ни одно из изображений подвижного состава Приморской дороги, которые мне довелось видеть, не слишком напоминает этот цвет, - отмечает краевед Аркадий Николаенко. - Цветных фотографий в нашем понимании в то время еще не существовало, и цветные открытки мы видим лишь глазами искусных ретушеров. Более того, многие воспоминания говорят о вовсе не желтой окраске поездов. К примеру, в мемуарах М.А. Григорьева, относящихся к 1910-м годам, отмечается, что "локомотивы Приморской железной дороги имели следующую окраску: пассажирские - верх - желтый, низ - темно-зеленый; колеса были красными; товарные - верх - темно-красный, низ - черный". А Ю.А. Пантелеев сообщает о том, что "вскоре к перрону подкатил состав - крохотные разноцветные вагончики (тут речь идет о 1919 годе). Все говорит о том, что чисто желтый цвет не являлся характерным для подвижного состава ПЖД. Скорее всего, при окраске придерживались стандартов, принятых на тот момент в Российской империи: первый класс - синие вагоны, второй класс - желтые, третий класс - зеленые (товарные - коричневые)".

К 1895 году Общество Приморской Санкт-Петербурго-Сестрорецкой железной дороги располагало 10 паровозами, 31 пассажирским, 10 багажными и 26 товарными вагонами. Репортер "Петербургского листка", ставший очевидцем первых рейсов по Озерковской линии в июле 1893 года, сообщал, что вагоны отличаются изяществом и прочностью. "Как на новость следует указать в этих вагонах на передние открытые площадки впереди на 8 человек, - отмечал он. - Поезд составляется всего из двух классов - 1-го и 2-го, площадки составляют 3-й класс (по удешевленной цене)".

Как отмечает краевед А. Николаенко, в 1893 году Коломенский завод построил пять паровозов для эксплуатации на Приморской железной дороге (№№ 1-5), особенностью которых являлась установка пароконденсаторов на крыше, при помощи которых отработавший пар охлаждался естественным потоком воздуха. Благодаря этим теплообменникам, по замыслу проектировщиков, увеличивался пробег паровоза без дополнительной дозаправки его водой.

В 1894 году Коломенский завод построил для Приморской дороги еще пять паровозов (№№ 6-10), а номера с 11 по 16 получили локомотивы, произведенные в 1898 году на заводе "Motala" в Швеции. К 1899 году с эксплуатации сняли паровозы №№ 6-10, и их заменили четыре локомотива завода "Motala" с присвоением номеров: №№ 7-10, а работающий паровоз № 16 перенумеровали в № 6. В 1903 году Путиловский завод поставил для Приморской железной дороги паровозы №№ 16 и 17, два года спустя сюда прибыли после эксплуатации на Кругобайкальской железной дороге №№ 18, 19 и 20, а в 1913 году - №№ 21 и 22. Последними паровозами этого типа, работавшими на линиях Петербурго-Сестрорецкой железной дороги, были №№ 23, 24 и 25.