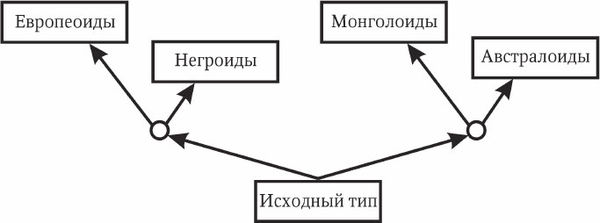

Рис. 8.6. Дивергенция основных групп современного человека

С проблемой формирования рас также тесно связан вопрос о роли и месте неандертальцев в эволюции человека. В середине XX века господствовала теория "трансформации", которая рассматривала неандертальцев как непосредственных предшественников Homo sapiens. Сейчас эта гипотеза отвергнута подавляющим большинством антропологов, однако она имеет приверженцев до сих пор. Основным доводом в ее пользу (и, надо сказать, против него непросто возразить) является наличие многочисленных промежуточных форм среди находок.

Первые находки Homo sapiens в Европе имеют возраст менее 40 тыс. лет (в то время как ранние находки в Африке – около 130 тыс. лет). С этого времени стремительно снижается численность европейских неандертальцев, последняя находка которых была сделана в Испании. Ее возраст составлял 29 тыс. лет. Таким образом, около 10 тыс. лет эти два вида сосуществовали в Европе.

Теория моноцентризма, которую поддерживают большинство антропологов, объясняет исчезновение неандертальцев их истреблением Homo sapiens.

Теория полицентризма не исключает неандертальцев из числа предков человека и выдвигает версию метисации, подразумевающую отсутствие репродуктивных барьеров между этими видами (что само по себе уже спорно). Сторонники метисации, в свою очередь, критикуют идею трансформации, резонно указывая на крайне малый срок для эволюционных превращений.

Здесь следует отметить, что начальный этап дифференциации человечества не был единым и одномоментным актом. В возникновении расовой изменчивости в ходе эволюции человека весомую роль играл дрейф генов. В других случаях характер расовой изменчивости у человека указывает на влияние потока генов. Необходимо учитывать также фактор изоляции при расселении, сыгравший важную роль.

Суммируя вышесказанное, можно принять (среди десятков других) такое определение человеческой расы. Раса – это подразделение Homo sapiens, сложившееся в результате незавершенной видовой дифференциации (Зубов А. А., 2004).

* * *

Тема экологической катастрофы вытеснила со страниц печати весьма модную в середине XX века тему будущего облика человека. Фантазия "прорицателей" обычно рисовала большеголовых созданий с огромным мозгом и крошечным телом. Имеют ли эти фантазии под собой какую-либо научную почву? Пожалуй, нет, хотя тема в достаточной степени потеряла актуальность: "…времени на постепенные биологические изменения у человека, похоже, все равно не будет…" (Вишняцкий Л. Б., 2004).

Глава 9. Филогенетические основы поведения человека

После открытия структуры ДНК и расшифровки генетического кода стало модным называть биологию наукой XX века. Ошеломляющие успехи биохимии, иммунологии и, особенно, молекулярной генетики создали иллюзию (в который раз!) скорого "покорения" природы. Эйфория от успехов заслонила принадлежность самого человека к природе – образ "покорителя" виделся как бы "вне" и "свыше". Какова же роль биологической составляющей в поведении "цивилизованного" человека?

9.1. История вопроса

Многовековая история поиска ответа на вопрос о роли биологического в человеке была полна драматической борьбы, часто выходящей за рамки научного диспута. Дискуссии не утихают до сих пор. В этом плане интересно проследить историю взглядов на роль биологического фактора в поведении человека и отношение к этому фактору психологии – ведущей науки "человекознания".

Одному из "отцов" научной психологии – У. Джеймсу (1842–1910) – принадлежат слова: "Основой психологии является биология" (James W., 1890). Тесная связь биологии и психологии характерна для конца XIX – начала XX века. Причиной последующего "бегства" психологии от естествознания послужили причины, далекие от науки: дискредитация дилетантских "биологизаторских" теорий в литературе, давление на психологию, оказываемое тоталитарными режимами, сама атмосфера в обществе первой половины XX века. Многочисленные социальные преобразования и революции того времени широко декларировали свои пути формирования "нового" человека. Это и многое другое способствовало искажению представлений о роли биологического фактора в поведении человека.

В такой "питательной среде" возник бихевиоризм – новое направление, постулирующее формирование поведения исключительно внешней средой. Он надолго стал господствующим течением академической психологии. Успех бихевиоризма во многом объясняется не его научной убедительностью, а "притягательной простотой" перспективы формирования "идеального" человека и образования "идеального" общества, его соответствием духу времени. Именно тогда в литературе получили хождение различные теории "чистой доски", доказывающие, что с человеком можно сделать все, что угодно.

Однако с середины XX века началось заметное охлаждение к бихевиоральному подходу. Полное теоретическое бессилие в объяснении многих аспектов человеческого поведения было расплатой за отмежевание от биологии.

В конце 1960-х годов возникла этология человека – наука о биологических основах нашего поведения. Становление молодой науки происходило в условиях жесткой конфронтации с ее противниками (особенно с психологами-бихевиористами). В центре теоретических разногласий оказался основной тезис этологии о врожденном видоспецифическом поведении человека. Эти разногласия наглядно высветили коммуникативный барьер, мешающий плодотворному сотрудничеству "естественников" и "гуманитариев". Этот барьер обусловлен различием естественно-научной и гуманитарной познавательных картин мира. Становление этологии человека более подробно рассмотрено в моей предыдущей книге (Курчанов Н. А., 2006).

В 1970-е годы зародилась другая поведенческая наука – социобиология, изучающая социальную организацию животных и человека в сравнительном аспекте. Ее рождение связывают с выходом книги Э. Вилсона "Социобиология: новый синтез" (Wilson Е., 1975). Хотя книга вошла в число бестселлеров, разделы, посвященные филогенетическим корням социального поведения человека (морали, агрессивности, сексуальности и т. п.), встретили яростную критику гуманитариев. Гуманитарное сообщество было не готово к восприятию подобной информации.

Ключевое значение в попытке наладить диалог гуманитарного и естественно-научного направлений имела другая работа Э. Вилсона, написанная в соавторстве с Ч. Ламсденом – "Гены, разум и культура: процесс коэволюции" (Lumsden Сh., Wilson Е., 1981). Согласно концепции коэволюции, гены, контролирующие творческие способности человека, формируют единицы культуры – "культургены". Их совокупность и составляет культуру. Следует заметить, что эта работа, несмотря на надежды социобиологов, не имела столь громкого успеха, как первая. Но к 25-летнему юбилею социобиологии ее сторонники заявили о триумфе социобиологических идей (Alcock J., 2000).

В 1980-е годы можно отметить рост общественного интереса к биологическим аспектам поведения. На Западе появилось множество научно-популярных книг (обычно с броскими названиями) о конфликте биологической природы человека и цивилизации.

Большое значение для привлечения массового внимания к этологии человека в нашей стране имели статьи В. Р. Дольника 1970–1980-х годов. Они были собраны в книгу "Непослушное дитя биосферы", имевшую огромный успех у читателей. В работе наглядно показаны различные, обычно неосознаваемые, универсальные характеристики поведения человека: тяга к огню, собирательству "всякой всячины", "малой родине" (месту, где прошло детство), земле, собакам и многое другое. Все они, несмотря на широкую вариабельность у разных людей, являются нашим филогенетическим наследием. Большое внимание в своей книге В. Р. Дольник также уделил вопросам агрессивности, полового поведения, будущего человечества.

В начале 1990-х годов возникло новое перспективное направление в психологии – эволюционная психология, где биология, наконец, заняла подобающее ей место. Эволюционная психология рассматривает основные модели поведения человека как адаптации, возникшие в ходе естественного отбора. В это же время, благодаря успехам нейрофизиологии и нейрохимии, углубляются наши знания о мозге – материальном субстрате психики.

Сложность взаимоотношений биологии, психологии и других социальных наук является следствием недооценки всестороннего естественно-научного образования в ходе развития современного общества. Так, стандартное обвинение в "биологическом редукционизме" часто вытекает из непонимания гуманитариями закономерностей биологической детерминации, утрирования дилеммы "наследственность – среда". Очень хорошо сказал о современных психологах В. Р. Дольник: "… признавая на словах некую биосоциальную сущность человека, они первую часть формулы тут же забывают. Биологию человека нужно не только признавать, ее нужно знать" (Дольник В. Р., 2003).

Можно надеяться, что рождение эволюционной психологии знаменует начало изменения устоявшихся взглядов на "биологическое" в гуманитарных науках. Опрос 30 крупнейших психологов Европы накануне XXI века показал, что важнейшим фактором развития психологии в будущем практически все они видят влияние достижений биологии, особенно генетики (Мироненко И. А., 2005).