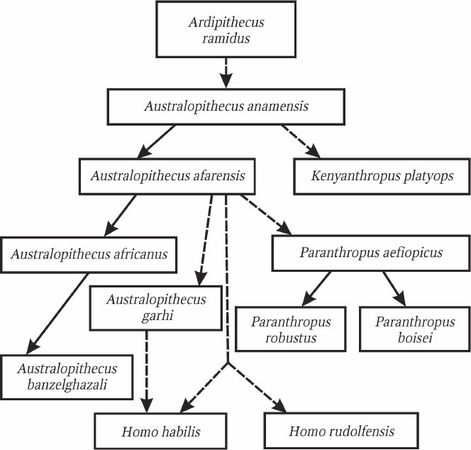

Рис 8.2. Филогенетические взаимоотношения австралопитеков

Существуют другие варианты исходных этапов эволюции гоминид. Так, некоторые авторы ставят в основание линии, ведущей к человеку, оррорина (Orrorin tugenensis), считая австралопитеков боковой ветвью.

Возникновение рода Homo

Поскольку эволюция гоминид происходила неравномерно, имела "мозаичный" характер, граница между древними представителями рода Homo и австралопитеками весьма размыта. Условными критериями отнесения к роду Homo принимаются объем мозга (не менее 700–800 см), строение кисти, орудийная деятельность.

История изучения самых древних представителей Homo берет свое начало с сенсационного открытия выдающегося английского археолога Л. Лики (1903–1972) в Олдувайском ущелье (Танзания). Находка, возраст которой составляет 1,7 млн лет, получила научное название Homo habilis. Самый древний экземпляр Homo habilis был обнаружен в Эфиопии. Его возраст – 2,3 млн лет.

В 1972 г. сын Л. Лики – Р. Лики обнаружил еще более древние останки представителя рода Homo, которого затем многие антропологи выделили в самостоятельный вид – Homo rudolfensis. Мнения антропологов о том, какой из двух видов непосредственно ведет к человеку, разделились (Johanson D., Blake E., 1996; Wood В., 1992). Большинство авторов отдают предпочтение Homo habilis. В свою очередь, строение лицевого черепа наводит на мысль о родстве Homo rudolfensis и "кениантропа".

Классификация гоминид еще долго будет уточняться. Споры вокруг этих находок не утихают по сей день. Не все антропологи единодушны в определении их систематического положения. Некоторые авторы подчеркивают их близость с австралопитеками (Алексеев В. П., 1984). Действительно, Homo habilis был очень похож на австралопитека. Однако увеличение размеров мозга по сравнению с австралопитеками (650–800 см) и его структурные изменения, переход на всеядность, уровень социальной организации, охота, а главное, "орудийный критерий", заставляют отнести его к роду Homo (Andrew Р., 1984). Другие авторы, наоборот, считают, что возникновение Homo habilis знаменовало появление принципиально нового, прогрессивного уровня организации мозга в эволюции человека (Tobias Р., 1995).

H. habilis в антропогенезе выступает как создатель самой древней олдувайской культуры. Характерными ее предметами явились "чопперы" и "чоппинги" – грубо обработанные ударные камни. Благодаря острому краю, "чопперы" служили в качестве рубящих и режущих орудий, а также "орудий для изготовления орудий".

Жили "хабилисы" на открытых пространствах, группами около 40 особей, включающими несколько самцов. Такой тип социальной организации является оптимальным для ведения охоты и поддержания устойчивых связей (Бутовская М. Л., Файнберг Л. А., 1993).

Архантропы

Представители следующего этапа эволюции человека получили собирательное название "архантропы". К ним относятся самые первые находки древнейших людей: "питекантроп", "синантроп", "атлантроп", которым первоначально был дан статус самостоятельных родов. В настоящее время все они объединяются в два вида: Homo erectus (азиатские формы) и Homo ergaster (африканские формы). Некоторые авторы предлагали считать архантропов отдельным родом Pythecanthropus (Алексеев В. П., 1984), однако сейчас этот взгляд не находит широкой поддержки.

С открытия в 1890 г. фрагмента нижней челюсти "питекантропа" голландским врачом, доцентом Амстердамского университета Э. Дюбуа (1858–1940) на острове Ява начинается новая эра палеоантропологии. Эта находка послужила мощным фактором развития антропологии, вызвала всеобщий интерес к эволюции человека.

Находки, сделанные в Китае, получили собирательное название "синантроп". Впоследствии их объединили в один вид – Homo erectus. Китайские формы более поздние, обычно имеют возраст 500–700 тыс. лет. Вероятно, азиатские архантропы возникли из мигрирующих африканских Homo ergaster. Следует отметить, что многие антропологи считают всех архантропов принадлежащими к одному виду, рассматривая и азиатские, и африканские формы как многообразие различных популяций.

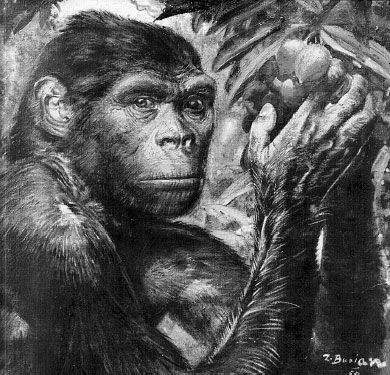

Жили архантропы большими группами по 50–60 особей и охотились на различных копытных. Это были высокие и сильные гоминиды ростом 170–180 см с массой тела 60–80 кг (рис. 8.3). Объем черепной коробки архантропов составлял 850–1100 см. Характерными особенностями этих гоминид были вытянутый череп, толстые надбровные дуги, выступающие челюсти, крупные коренные зубы. Есть предположение, что прямохождение и бег архантропов были даже более эффективными, чем у современного человека. Архантропы были прекрасно адаптированы к жизни в жарком климате, к переходам на большие расстояния.

Рис. 8.3. Реконструкция питекантропа

Находки 1990-х годов увеличили возраст архантропов до 1,8 млн лет. Хотя архантропы вымерли самое позднее 300 тыс. лет назад, в некоторых изолятах (например, на островах Индонезии) они могли сохраниться до появления современного человека, что подтверждают недавние находки.

Выяснение причин столь обширных миграций нашего давнего предка – интереснейший вопрос антропологии. Одна из гипотез объясняет эти миграции активным преследованием стад копытных. Увеличение размеров головного мозга архантропов потребовало резкого увеличения величины энергозатрат, поскольку мозг является весьма "энергоемким органом". Эти энергозатраты восполнялись увеличением в рационе архантропов объема животной пищи, добываемой охотой. Многие данные указывают на то, что у них практиковался каннибализм, который не был связан с ритуалами, а являлся сугубо пищевой стратегией (Дерягина М. А., 1999).

Архантропы были первыми гоминидами, которые использовали огонь. Возможно, они даже обладали зачатками речи. Орудия архантропов представляют собой тщательно обитые с двух сторон рубила, более совершенные, чем у "хабилисов". Одной из загадок является крайняя редкость обнаружения орудий у азиатских форм, по сравнению с африканскими.

В дальнейшей эволюции архантропов много неясного. Вероятно, все азиатские формы – это тупиковая ветвь, а эволюция человека связана с африканской формой (Andrew Р., 1984). Эта форма эволюционировала в новый вид – Homo heidelbergensis ("гейдельбергский человек").

Гейдельбергский человек

Гейдельбергский человек первоначально был также отнесен к архантропам, но затем получил статус не только самостоятельного вида, но и одного из ключевых звеньев в эволюции человека. Впервые он был обнаружен в 1907 г. приват-доцентом Гейдельбергского университета О. Шетензаком. В то время эта находка, возраст которой составлял 550 тыс. лет, была самой древней в Европе. Долгое время экземпляр 1907 г. был единственным, однако находки 1960–1970-х годов показали широкую распространенность этого вида. Возраст большинства находок приходится на диапазон в 600–150 тыс. лет. Самая северная из них была сделана в Англии в 1977 г.

Возник новый вид, вероятно в Африке, от Homo ergaster около 1 млн лет назад и довольно долго сосуществовал с архантропами.

Homo heidelbergensis удивительным образом сочетал в себе прогрессивные и архаичные черты. Сохраняя многие анатомические характеристики, присущие архантропам, он заметно отличался от своих предшественников возросшим объемом мозговой полости. Объем головного мозга гейдельбергского человека равнялся 1100–1300 см. Шаг вперед был сделан и в области культуры. Именно гейдельбергскому человеку отдают приоритет в изобретении одежды и примитивных построек для жилья. Огонь прочно вошел в его повседневный быт. На высоком уровне было качество изготовленных орудий, выполняющих не только практическую, но, возможно, и эстетическую функцию. Вопрос о наличии у гейдельбергского человека членораздельной речи окончательно не решен.

Гейдельбергский человек был первым "настоящим" охотником среди предков человека, охотясь даже на весьма крупных животных. У предшествующих видов основную долю мясной пищи составляла не добыча на охоте, а падаль (которую тоже надо было отвоевать у конкурентов). Еще более широкое распространение, чем у архантропов, получил у гейдельбергского человека каннибализм, что подтверждают многочисленные находки разбитых костей и черепов с выломанными основаниями. Очевидно, каннибализм не был редкостью у предков человека на всем протяжении антропогенеза. Не здесь ли нужно искать филогенетические корни некоторых черт поведения современного человека?

Охота заставила гейдельбергского человека активно осваивать новые земли. В связи с широкой распространенностью его с полным правом можно считать "древним человечеством планетарного масштаба" (Зубов А. А., 2004). Четко наблюдаются две волны миграции гейдельбергского человека: в Европу, вероятно через Гибралтарский пролив – около 800 тыс. лет назад, и в Азию – около 400 тыс. лет назад. Эти миграции имели принципиальное значение для эволюции человека.