6.4. Уровни политической культуры

Комментарии

Учитывая все нарастающий процесс интернациональной интеграции, глобализации, можно, кроме упомянутого социетального уровня политической культуры, говорить о мировом уровне политической культуры, который базируется на общечеловеческих моральных, политических ценностях и образцах поведения. Сюда относятся религиозные нормы и революционные декларации, документы ООН, международное право, дипломатические традиции и международный этикет и т. д.

В то же время не прекращается, а порой и усиливается процесс национальной консолидации народов Земли, который не позволяет стираться границам между национальными и региональными политическими культурами. До сих пор отчетливо видны различия мусульманской, латиноамериканской, европейской политических культур. Можно уверенно рассуждать о российской и американской, китайской и японской, сирийской и южноафриканской и других политических культурах цивилизационного уровня.

Более того, внутри любой страны существует немало отличий в оценке политических событий среди различных групп населения, что постоянно показывают опросы общественного мнения. По-разному ведут себя в политической жизни шахтеры и учителя, колхозники и фермеры. Эти различия в образе политического мышления и действия определяются не только профессиональными признаками, но и идеологическими, половыми, возрастными и др. Следовательно, существует и групповой уровень политической культуры. На этом уровне нас особенно интересует политическая субкультура молодежи, о которой речь ниже. Очевидно, есть и индивидуальный уровень политической культуры, который определяется политическими знаниями и опытом, эмоциями и поступками конкретного политика, избирателя, любого человека, действующего в политической сфере. Политическая культура личности определяется его национальными, классовыми, профессиональными, возрастными, половыми, индивидуально-психологическими признаками и качествами. Уровень политической культуры зависит, в первую очередь, от уровня общей культуры, условий и качества образования и воспитания, образа жизни, силы внутренних мотивов, уровня развития общества (см. схему 6.4).

6.5. Функции политической культуры

Комментарии

1. Адаптивная функция. Воспринимая, впитывая в себя политические знания и совершая поступки в политической сфере, человек учится ориентироваться, осваивает политическую "местность", приобретает навыки и опыт, закрепляет образцы поведения, привычки - все то, что помогает ему более свободно чувствовать себя в обществе. Параллельно процессу социализации (вхождение в общество) идет и процесс политизации, понимаемый нами как вхождение в политическую жизнь (от участия в выборах, в демонстрациях и митингах до работы в структурах власти).

2. Интегративная функция. Политическая культура объединяет людей по идеологическим взглядам и убеждениям, материальным интересам и образцам поведения в различные политические группы: партии, клубы, общественные организации, профсоюзы, группы давления и т. д. Причем, чем больше отличий будет между политическими ценностями и нормами различных групп, чем глубже эти отличия будут проявляться, тем сильнее будет выражаться интегрирующая сила политической культуры.

Поэтому для укрепления национального единства следует не акцентировать внимание на групповых политических отличиях, а подчеркивать общенациональные признаки политической культуры.

3. Третья функция политической культуры - воспроизводство политической системы, преемственность политических традиций и норм. Политическая культура, как основа, база политической жизни постоянно подпитывает ее, делает развитие политической системы эволюционным, дает энергию политическим процессам. Это позволяет сохранять качество не только политической сферы, но и всего общества в целом. В случае революционных, резких, скачкообразных изменений, нарушений политических традиций, ценностей и норм происходит переход политической системы в новое качество, а общества - в новую эпоху. Это будет уже другое общество с иной политической культурой.

4. Четвертая функция политической культуры - целеполагающая. Каждый тип политической культуры определяет политические цели личности, группы или нации. Например, люди холерического темперамента (А. Македонский, Наполеон, Ленин) склонны действовать по принципу "все, или ничего", а более осторожные сангвиники и флегматики (У. Черчилль, И. Сталин, М. Горбачев) - по принципу: "шаг за шагом". Политическая культура групп рабочих низкой квалификации толкает их в основном к действиям протеста или борьбе за повышение зарплаты. Культура людей с высоким уровнем образования определяет целями их деятельности соображения карьеры и престижа (см. схему 6.5).

6.6. Политическая субкультура молодежи

Комментарии

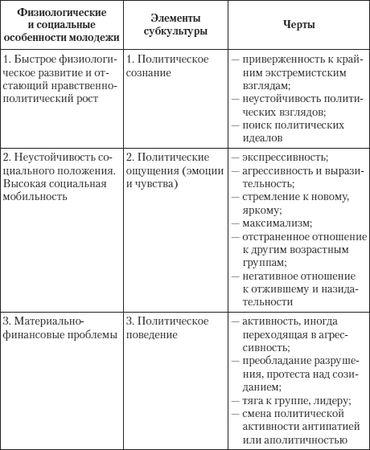

В политической культуре общества можно выделить политическую субкультуру молодежи.

Своеобразие политической субкультуры молодежи базируется на:

1. Некоторых особенностях физиологии молодых людей, которые заключаются в быстром физическом росте и относительно отстающем нравственном развитии; в неустойчивости психики; отсутствии наработанных норм, схем поведения и, отсюда, в слабой предсказуемости поступков молодых людей, большой зависимости от лидера группы или окружения.

2. Особенность социального положения молодежи заключается в неустойчивости статусов и ролей. Действительно, статус студента носит временный характер и не гарантирует высокое положение в будущем, хотя и дает для этого определенные возможности. Для работающей молодежи характерна большая социальная мобильность - частая смена социального статуса по вертикали или по горизонтали (движение вверх по ступеням карьеры или простая смена работы без повышения в должности).

Кроме того, с точки зрения социального статуса молодой человек в основном находится в подчиненном положении (студент, молодой рабочий, начинающий инженер, предприниматель и т. д.), ему часто приходится выслушивать от старших сентенции воспитательного характера. Особенно отличает молодежь от более старших групп населения материально-финансовое положение. За исключением небольшого числа удачливых предпринимателей и нарушителей закона, основная масса молодежи живет значительно ниже среднего уровня данного общества. Лишь меньшая часть молодежи имеет собственное жилье. Большая часть живет в арендуемом жилье (в странах Запада); у родителей или в общежитиях (в России). Молодежь больше других групп населения страдает от безработицы, экономических кризисов. Зато, как практически не имеющей собственности молодежи "нечего терять" во время политических и экономических кризисов. Как самая активная политическая сила молодежь проявила себя во 2-й половине XX в. (борьба за мир против атомной войны в 50-х гг.; борьба против американского вмешательства во Вьетнаме в 60–70-е гг.; студенческая революция во Франции 1968 г.; выступления с протестами против военного переворота в Чили в начале 70-х гг.; против "афганской войны" в СССР в 70–80-х гг. и т. д.).

Учитывая указанные особенности физиологии молодых людей и вызываемое ими своеобразие функционирования психики, а также социальное положение и вытекающее из него политическое поведение, рассмотрим структуру политической субкультуры молодежи.

Политическое сознание молодежи отличается меньшей устойчивостью, стремлением выделиться, отличаться от поколения "отцов"; приверженностью к крайним, порой экстремистским взглядам. Кроме того, для молодых людей характерно обостренное чувство социальной справедливости. В Европе говорят: "Если в молодости человек не был социалистом - значит у него нет сердца; а если в зрелом возрасте он не стал консерватором - значит у него нет ума".

Молодые люди отрицают или критически пересматривают политическую веру отцов, часто отходят от центристских и консервативных взглядов. Именно среди молодежи больше всего рекрутируют своих сторонников троцкисты, анархисты, националисты, фашисты, представители так называемых тоталитарных сект (религиозных групп с жесткой организацией; "железной" дисциплиной и строгой иерархией под властью вождя).

Это не означает, что вся молодежь привержена экстремистским политическим взглядам. Подавляющая часть молодежи демократического общества привержена демократическим ценностям. В то же время политическое сознание ее еще во многом наивно и часто неустойчиво.

Политические эмоции и чувства молодых людей также характеризуются неустойчивостью и экспрессивностью. Молодежь весьма активно выражает свои политические симпатии и антипатии.

Политические мероприятия с участием молодых людей часто проходят шумно и эмоционально. За них больше "говорят" чувства, чем разум. Молодежь быстро "заражается" в толпе, склонна объединяться в группы и поддерживать своего лидера. Молодые люди ценят меткое слово, юмор, особенно жаргонные выражения, привлекающие своей новизной и отличием от выражений, употребляемых другими группами населения. Негативные политические эмоции и чувства у молодежи вызывает назидательный, поучающий тон политиков, пренебрежение нуждами молодых людей со стороны государственных органов, насилие полиции и др.