Идеи анархизма получили распространение в конце XIX в. во Франции, Швейцарии, Испании, Италии и США. Но все попытки анархистов поднять массы на революционное уничтожение государства закончились неудачей. В России идеи анархизма пустили особенно глубокие корни после октября 1917 г. в условиях сильного ослабления государственной власти. В это время прослеживается сотрудничество анархистов и коммунистов в борьбе с монархистами, конституционными демократами и социал-демократами, составлявшими основу Белого движения. С усилением власти коммунистов анархисты были уничтожены; незначительная часть "перевоспиталась" в коммунистов.

В конце XIX - начале XX в. возникла теория анархо-синдикализма. Ее авторы - деятели французского рабочего движения Ф. Пеллутье, Э. Пуже, Ж. Сорель и др. - на место ассоциаций М. Бакунина и коммун П. Кропоткина ставили синдикаты (франц. - профсоюзы). Именно профсоюзы, по мысли теоретиков анархо-синдикализма, должны не только возглавить борьбу за уничтожение "буржуазного государства", но и явиться основой будущего устройства общества, которая будет экономической, а не политической. Анархо-синдикализм, как и другие разновидности анархизма, отвергает парламентскую деятельность, партийную систему - вообще любую политическую деятельность, в том числе и вооруженное восстание. Анархо-синдикализм ориентирует рабочих на так называемое "прямое действие" - экономическое давление профсоюзов на государство и предпринимателей. Формы такого действия могут быть различными: забастовки, бойкот, демонстрации. Они направлены как на частичное улучшение экономического положения рабочих, так и, что самое важное, на подготовку всеобщей экономической стачки, которая должна будет осуществить революционный переворот в обществе, идеал которого анархо-синдикализм видит в федерации синдикатов, в которой профсоюзы возьмут на себя функции управления производством и распределения продуктов на социалистических принципах.

В России анархо-синдикалистское влияние испытала так называемая "рабочая оппозиция" в РКП(б) в 1920–1922 гг. (А. Г. Шляпников, А. М. Коллонтай, С. П. Медведев и др.), которая отрицала руководящую роль РКП(б) в обществе и требовала передать управление народным хозяйством профсоюзам.

В настоящее время влияние анархизма в рабочем движении невелико. Разрозненные анархистские организации и группы отказались от идеи поднять широкие массы на революционную борьбу и перешли к тактике террора по отношению к "господствующему классу". Такой террор, по мысли теоретиков анархизма, должен, в конце концов, дестабилизировать общество и вызвать массовые революционные выступления.

В современной России идеи анархизма пользуются определенным влиянием. В мае 1989 г. создана так называемая Конфедерация анархо-синдикалистов (КАС), которая в теоретическом плане разделяет идеи М. А. Бакунина. О численности своих рядов она ничего не сообщает, но, судя по проводимым акциям, влияние этой организации, как и анархистских идей, на современное российское общество незначительно.

3.5. Коммунизм

Комментарии

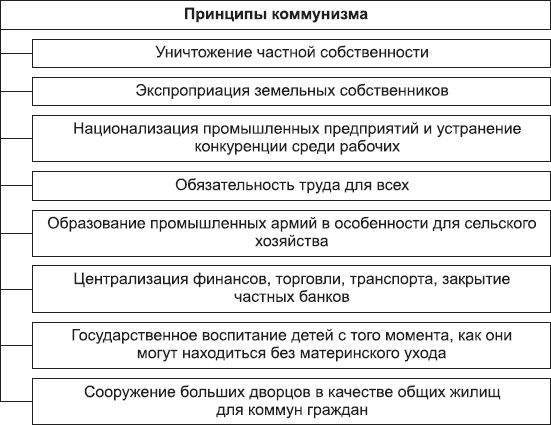

Дилемму "свобода - равенство" классики коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс решали в пользу равенства. Но равенство они понимали не как одинаковость гражданских и политических прав, возможность выбора своего поведения, морали, способа понимания и действий. Равенство, с точки зрения коммунистической философии, носит социальный, общественный характер. Человек не может быть свободен от общества, а, следовательно, он может и должен быть социально равен. Что разъединяет людей в обществе? Частная собственность. Именно частная собственность способствует накоплению богатства, разделению людей на классы и образованию государства. Государство, с точки зрения коммунистов, есть аппарат классового порабощения и насилия. Для достижения социального равенства эксплуатируемые классы должны объединиться и совершить социальную революцию, которая даст им власть. Используя политическую власть, городской и сельский пролетариат обобществит частную собственность и уничтожит классовые различия людей. После этого государство станет ненужным и постепенно отомрет. Установится бесклассовый, безгосударственный общественный строй - коммунизм. При коммунизме люди будут работать, сколько смогут, а потреблять столько, сколько необходимо (см. схему 3.5). Человека К. Маркс понимал как "совокупность всех общественных отношений". Следовательно, считал он, изменяя социальные условия жизни, можно изменить человека, воспитать коллективистский социальный тип личности таких людей, которые смогут жить в ассоциациях без государственной власти и законов, а по установившейся традиции, привычке поведения. Таким образом, дилемму "личность-общество" коммунизм решает в пользу общества. Ведь именно общество в целом будет, по мысли коммунистов, владеть всей собственностью, определять условия производства и распределения продуктов, воспитывать подрастающее поколение. Начав с поисков путей освобождения человеческой личности, К. Маркс и Ф. Энгельс пришли к забвению ее прав и свобод, отрицанию ее самодостаточности.

У идеологов коммунизма личность совершенно растворяется в обществе. Действительно, если общество направляют по определенному пути, да еще с помощью насилия ("повивальной бабки истории" - К. Маркс), то личности не остается иного выбора, как покорно следовать в общем потоке. Личность лишена свободы выбирать и права отвечать за свои действия. Она не только растворяется в потоке событий, но и забывает индивидуальную мораль. Вместо нее она получает ежедневную "порцию идеологии", содержащую коллективные оценки коллективных действий. Такие оценки оправдывают любые действия общества. Появляется возможность манипуляции общественным поведением.

К. Маркс и Ф. Энгельс не пишут о манипуляции. Но о сознательном управлении общественными процессами ими написано немало. Более того, именно в сознательном управлении обществом они видят смысл будущего коммунизма.

Свободу идеологи коммунизма понимают как "познанную необходимость". Такое понимание свободы позволяет любое положение человека трактовать как свободное. А если учесть возможность и допустимость насилия на пути к коммунизму то коммунистическая свобода часто превращается в свою противоположность.

При таком положении, когда строить коммунизм можно только всем обществом, не считаясь с конкретными личностями и подавляя несогласных с помощью насилия, возрастает роль руководителей общества. Откуда они берутся? Их выбирают на всеобщих выборах? Нет. Вожди, познавшие коммунистическую истину и несущие ее обществу, появляются в ходе социальной революции и управляют страной с помощью диктатуры пролетариата. В принципе, классики коммунизма считали, что пролетариат, захватив власть, будет управлять непосредственно. Но практика Октябрьской революции в России показала, что пролетариат не справится со сложной наукой управления. В. И. Ленин и большевики выдвинули концепцию вождизма, которую довел до логического завершения И. В. Сталин, превратившись в тирана.

В отличие от либерализма, делающего упор на разумное поведение индивида, коммунизм считает, что "революционное сознание следует привнести в рабочие массы", которые сами недостаточно "сознательные", и ведут экономическую борьбу за повышение зарплаты вместо того, чтобы завоевать политическую власть. Работу по "привнесению" сознательного элемента в рабочее движение должны вести профессиональные идеологи - революционеры.

Уделяя большое внимание идеологической работе, то есть "идейному воспитанию масс", коммунизм не терпит рядом с собой никакой другой идеологии. Вот откуда такая конфронтация с другими идейными течениями - либерализмом, консерватизмом, даже с социал-демократией и анархизмом - своими ближайшими родственниками, а также с религией.

В практическом плане это ведет к постоянному поиску врага и противостоянию на мировой арене, росту армии и карательных органов в любой коммунистической стране, закрытию границ, шпиономании и подозрительности, недоверию к иностранцам и т. д.

Коммунизм XX в. после марксистско-ленинского интернационального этапа стал (во время Сталина) национал-большевизмом и пошел по пути построения тоталитаризма в "отдельно взятой стране".

В результате строительства коммунизма лозунг К. Маркса "от каждого по способностям, каждому по потребностям" был сведен к установке: "Кто не работает, тот не ест", а теоретический постулат "свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех" на практике превратился в правило: "Если враг не сдается, то его уничтожают".

Современный коммунизм многообразен. Только в России существует не менее шести коммунистических партий. Одни (например, Российская коммунистическая партия большевиков (РКПБ)) выступают за возрождение сталинизма, другие (например, Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП)) - ленинизма. Наиболее влиятельная из коммунистических партий России Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) в какой-то мере признает частную собственность и рыночную экономику, но свой идеал видит в возвращении в СССР.