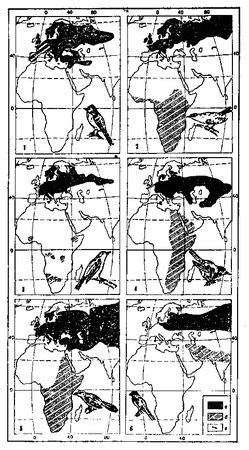

Рис. 4. Гнездовой (а) и зимовочный (б) ареалы у некоторых перелетных птиц, гнездящихся на Куршской косе (в).

1 - зяблик, 2 - пеночка-весничка, 3 - зеленая пересмешка, 4 - ястребиная славка, - 5 - сорокопут-жулан, 6 - обыкновенная чечевица.

Величина филопатрии у уток - широконоски, хохлатой чернети, красноголового нырка, гнездящихся на оз. Энгурес в Латвии, составляет соответственно 12, 11 и 4 % (для самок). При благоприятных условиях около 70 % выживших молодых самок у этих видов приступают к гнездованию в районе своего вылупления. Селезни же возвращаются значительно хуже. По данным П. Блума, Я. Бауманиса и П. Лея, доля вернувшихся селезней у хохлатой чернети достигает всего около 0,2 %, у красноголового нырка - 0,7 %.

На побережье западной Финляндии М. Соиккёли окольцевал 511 куликов чернозобиков. В последующие годы в районе рождения (в пределах 5 км. от места вылупления) было обнаружено 57 (11 %) особей. Выживаемость на первом году жизни чернозобиков в исследуемой популяции составляет около 30 %, поэтому число обнаруженных в районе рождения птиц составляет около 40 % от числа выживших. Даже без учета той части птиц, которые вернулись в район рождения, но не были обнаружены, доля вернувшихся на родину птиц достаточно велика.

На Куршской косе Балтийского моря с 1959 г. по настоящее время проводится кольцевание птенцов на гнездах, а также молодых птиц, попадающих в стационарные ловушки в послегнездовой период. За это время получено более 700 возвратов от птенцов и свыше полутора тысяч от молодых птиц 12 перелетных видов. В величине филопатрии существуют значительные видовые различия. У одних видов (весничка, ястребиная славка и зяблик) большинство (70–90 %) выживших птиц возвращаются для гнездования в район рождения, тогда как другие (деревенская ласточка, славка-завирушка, белая трясогузка, сорокопут-жулан и обыкновенная чечевица) проявляют слабую верность родине. У мухоловки-пеструшки, зеленой пересмешки и лесного конька в район рождения возвращается около трети выживших к весне птиц.

Среди птиц, которые были окольцованы молодыми в послегнездовой период, успешно возвращаются не только веснички, ястребиные славки и зяблики, но и вертишейки, деревенские ласточки, зеленые пересмешки и белые трясогузки (см. рис. 3). Подобный эффект, когда возвращаемость молодых птиц в место, где они держались в послегнездовой период, выше, чем в место рождения, наблюдается у перелетных птиц довольно часто. Например, П. Голланд, кольцуя куликов-перевозчиков на окраине гнездового ареала этого вида в Англии, обнаружил, что возвращаемость птиц, окольцованных птенцами, составляет 6 %, а возвращаемость молодых птиц, помеченных в послегнездовой период, - 25 %. Э. Хаукиойа, кольцуя птенцов и молодых камышовых овсянок в Финляндии, обнаружил, что на следующий год после кольцевания птицы лучше возвращаются не в район рождения (2,5 %), а в район, где они были пойманы в период линьки - с 16 июля по 25 августа (10 %).

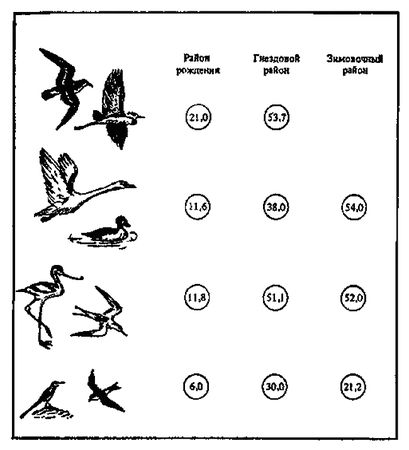

Рис. 5. Верность родине, месту гнездования и зимовке у разных групп птиц.

1 - трубконосые и голенастые, 2 - пластинчатоклювые, 3 - ржанкообразные, 4 - воробьиные.

Цифры в кружках - средний процент возврата.

Данный эффект в первую очередь объясняется тем, что у многих перелетных видов связь с местом будущего гнездования образуется не непосредственно в месте рождения, а на некотором удалении от него, когда молодые птицы начинают активно кочевать (см. гл. 5). Кроме того, необходимо принимать во внимание, что величина смертности птенцов и молодых птиц от момента их кольцевания до момента поимки на следующий год может существенно отличаться. Птенцов у воробьиных птиц обычно кольцуют в возрасте 7–10 сут., а молодых - в возрасте 30–40 сут. Прежде чем птицы, окольцованные птенцами, достигнут месячного возраста, они имеют достаточно большие шансы погибнуть; либо еще в гнезде до вылета (например, при разорении гнезда хищником или во время сильного дождя), либо после вылета, когда они еще не научились самостоятельно кормиться и хорошо летать. Поэтому при вычислении вероятного процента возврата птиц необходимо учитывать, что смертность у тех особей, которых окольцевали птенцами, должна быть выше, чем у окольцованных молодыми в послегнездовой период (у воробьиных птиц примерно на 5–10 %).

Теперь проанализируем показатель верности родине для разных систематических групп птиц в целом. В литературе мне удалось найти конкретный процент возврата птиц в район рождения для 55 видов, относящихся к пяти крупным систематическим группам - трубконосые (альбатросы, глупыши, буревестники), голенастые (цапли, аисты), пластинчатоклювые (лебеди, гуси, утки), ржанкообразные (кулики, чайки, крачки) и воробьиные (жаворонки, ласточки, мухоловки, дрозды, славки и др.). В целом возвращаемость птиц в район рождения составляет от 6 % у воробьиных до 21 % у трубконосых и голенастых (рис. 5).

С учетом ежегодной смертности и возраста, в котором представители этих групп птиц приступают к гнездованию, возвращаемость колеблется от 20 % (воробьиные) до 40 % (трубконосые).

Таким образом, у многих перелетных видов обнаруживается верность птиц району рождения. Вероятно, у большинства видов верность родине обнаруживают от 20 до 40 % выживших к началу гнездования птиц. У некоторых видов верность родине может проявлять большинство (70–90 %) выживших птиц, у других видов, наоборот, в район рождения возвращается лишь незначительная доля (менее 10 %) выживших особей.

"Верность дому" у птиц из разных популяций

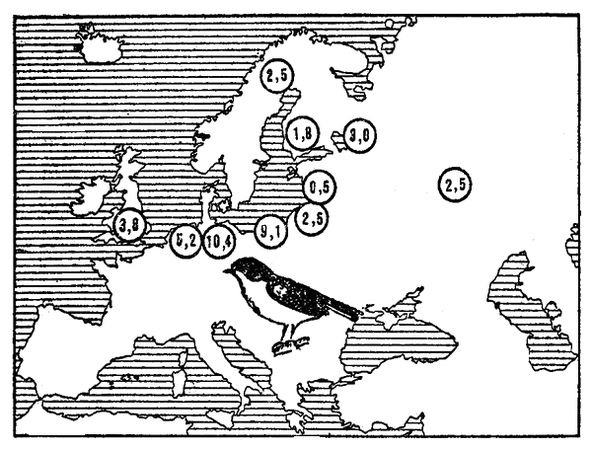

Верность родине может существенно отличаться не только у видов, но и у разных популяций в пределах одного вида. Американский исследователь Э. Майр высказал предположение, что наибольшие различия в верности месту рождения у птиц должны возникать между центральными и периферическими популяциями, у которых разные возможности для расселения. Ссылаясь на Л. Хаартмана, который показал, что у финской популяции мухоловки-пеструшки величина филопатрии значительно меньше, чем у центральноевропейских популяций (рис. 6), Майр предположил, что финская популяция мухоловок в основном состоит из потомков переселенцев из континентальной Европы, у которых "чувство дома" может быть выражено слабее. Р. Хелдт указывает, что чернозобики на западном побережье Финляндии проявляют большее стремление размножаться в районе рождения (11 %), чем на побережье в ФРГ (3 %). Автор объясняет это тем, что на побережье ФРГ места, подходящие для гнездования этих куликов, более разбросаны, чем на финском побережье.

Рис. 6. Верность родине у мухоловки-пеструшки в разных частях ее ареала.

Цифры в кружке - процент возврата птиц в район рождения.

Т. А. Кашенцева, сравнивая возвращаемость черных стрижей в район рождения в Окском заповеднике (4 %) и в других частях ареала, пришла к выводу, что обнаруженные расхождения в верности родине птиц в Швейцарии (48 %) и Англии (1 %) объясняются тем, что швейцарский исследователь Э. Вейтнауэр работал с изолированной колонией в сельской местности, где имеется дефицит мест для гнездования, а английский орнитолог К. Перринс изучал городскую колонию стрижен, где птицы имели больше возможности для расселения.