К середине 1947 года эскизный проект Г-1 был разработан и 25 сентября обсужден на научно-техническом совете НИИ-88. Самым существенным новшеством в проекте оказалась модернизация схемы двигателя. Турбина, вращающая насосы подачи спирта и кислорода, приводилась в движение газом, отбираемым непосредственно из камеры сгорания двигателя. А повышенная точность стрельбы обеспечивалась новой радиосистемой управления.

Греттруп высказал уверенность в высоких достоинствах проекта, однако научно-технический совет вынес постановление о необходимости всесторонней "стендовой" проверки конструктивных решений. При этом участники совета прекрасно понимали, что у немцев не было никаких возможностей проверить свои идеи на практике ввиду полного отсутствия на острове Городомля, посреди Селигера, где содержали немцев, какой бы то ни было экспериментальной базы. Просто Королеву и его соратникам не нужны были конкуренты с их "параллельными проектами".

В общем, ни проекту Г-1, ни проекту Г-2 так и не дали ходу. Между тем проект Г-2 предусматривал дальность полета ракеты на 2500 км с боеголовкой, весившей целую тонну!

Зато получил развитие, отвлек на себя немало средств и ресурсов другой проект, о достоинствах которого вы сейчас получите возможность судить сами.

СУБОРБИТАЛЬНЫЙ ВР-190. Среди прочих "трофейщиков" побывал в начале 1945 года в поверженной Германии и Михаил Клавдиевич Тихонравов. Тот самый, что создал первую советскую ракету ГИРД-09, которая действительно полетела.

Оценив разрыв между советской и германской ракетной техникой, вернувшись домой, он, видимо, решил больше не размениваться на мелочи, а засел за разработку пилотируемого суборбитального корабля, который бы мог использовать в качестве носителя трофейную баллистическую ракету. Официально было сказано, что такой корабль будет использоваться для изучения верхних слоев атмосферы. На самом же деле, как вы понимаете, предусматривалось и военное применение этой конструкции. Так сказать, в противовес стратосферному бомбардировщику доктора Зенгера.

В работе над проектом М.К. Тихонравову помогали его сотрудники - инженеры Чернышев, Ивановский, Москаленко и Кругов. Официально проект хотели назвать "Ракета Тихонравова - Чернышева". Но сам Николай Чернышев, говорят, предложил другое название - ВР-190 (высотная ракета, способная подняться на 190 км).

Учитывая слабость нашей электроники, разработчики с самого начала предполагали, что ракетой в полете будут управлять два пилота. Один будет дублировать другого, да одиночке, пожалуй, и не справиться со всем объемом работы. Ракету пилотировать, пожалуй, посложнее, чем самый скоростной истребитель…

К середине 1945 года первый вариант проекта был продемонстрирован начальству. При этом было доложено, что суборбитальные полеты не только технически возможны, но и послужат хорошим средством для решения целого ряда практических задач. В частности, предполагалось оценить, как действует кратковременная невесомость на возможность человека ориентироваться в пространстве и принимать правильные решения по управлению аппаратом, наблюдению за окружающим пространством и т.д.

Для того чтобы с гарантией вернуть экипаж на Землю, проектировщики предусмотрели возможность пиротехнического, т.е. взрывного отделения герметичной кабины от головного отсека ракеты. Поскольку сама кабина была выполнена в форме "фары" (эта идея потом была использована при создании первых пилотируемых кораблей), спуск в верхних слоях атмосферы должен был проходить по баллистической кривой без кувырканья спускаемого аппарата. Затем срабатывала парашютная система. Аналогичная система была потом задействована на первых "Востоках" и "Восходах".

Интересно, что создатели ВР-190 предусмотрели даже возможность мягкой посадки, когда на самом последнем этапе перед приземлением включались небольшие ракетные двигал ели и смягчали удар.

Получив первоначальное одобрение своих коллег, разработчики затем вышли со своим проектом на заседание коллегии Министерства авиационной промышленности. Однако министр и его окружение решили, что космос - вне сферы их интересов.

Тогда авторы проекта нашли возможность в 1946 году обратиться непосредственно к И.В. Сталину. Генералиссимус запросил подробности у министра авиапрома Михаила Хруничева. Тому пришлось готовить соответствующую докладную записку.

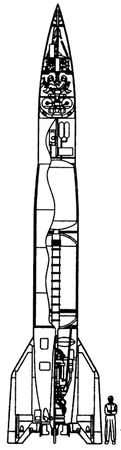

В ней, в частности, говорилось, что, по мнению группы экспертов, возглавляемых заместителем начальника ЦАГИ академиком Христиановичем, а также специалистов авиапромышленности, Министерства вооружения и электропромышленности, такой полет теоретически и технически вполне возможен. Нужно лишь будет несколько удлинить корпус ракеты Фау-2, чтобы в нем хватило места для кабины пилотов, более вместительных баков с топливом и дополнительного оборудования.

Более того, добавляет министр, аналогичные полеты ракет в Германии на высоту порядка 30 км уже проводились. А вот спуск пилотов, по его мнению, представляет определенные трудности, которые потребуют доработок как самой кабины, так и ряда устройств, управляющих процессом расцепления и т.д.

В общем, Хруничев полагал, что для дальнейшей разработки проекта необходимо создать конструкторское бюро при заводе, где и должны были производиться подобные ракеты, а главное, жидкостные ракетные двигатели на основе Фау-2, в серийном порядке.

Кроме того, Хруничев предлагал еще и еще раз тщательно изучить все данные об испытаниях Фау-2, провести аналогичные испытания на наших стендах и только после соответствующих доработок проводить испытания ВР-190 в полном объеме. Ну, а поскольку работа предстоит немалая, то министр просил увеличить сроки и отодвинуть дату первого спуска относительно той, что предлагают сами авторы проекта. Тут нужно не два года, как полагают Тихомиров и его коллеги, а больше, писал Хруничев. Кроме того, саму группу стоило бы усилить за счет привлечения опытных специалистов.

Сталин в целом согласился с предложенными доводами. Однако в Минавиапроме дела разворачивались столь медленно, что потерявший терпение Тихомиров решил обратиться за содействием к начальнику НИИ-4 Алексею Нестеренко. Тот, вникнув в суть проблемы, предложил группе проектировщиков перебраться в его институт.

Но и тут дела пошли далеко не лучшим образом. По мнению многих ракетчиков, слишком велик был риск, что экипаж не вернется из полета. Многие, в том числе и С.П. Королев, предлагали "обкатать" конструкцию на беспилотных пусках.

В итоге проект, который после доклада Сталину получил гордое имя "Победа", переименовали в третий раз. Теперь он назывался просто "Ракетный зонд" и в первую очередь был нацелен на отработку парашютных систем спасения головных частей ракет, а также отработавших нижних ступеней.

Такое "заземление" проекта не понравилось Тихонравову и его команде, они потеряли интерес ко всей затее. Тем не менее работа была доведена до стадии натурных испытаний. По их успешному завершению ряд сотрудников НИИ-4 были даже удостоены Сталинской премии.

Сами же слухи о том, что русские сразу после войны собирались запустить (или даже запустили?!) людей в космос, и по сей день все еще циркулируют в прессе, возбуждая нездоровый ажиотаж. "Как?! Неужто они летали? И все погибли?.."

Вполне возможно, что слухи эти, как и утечка информации о самих разработках, в свое время были допущены не случайно. Ниже мы с вами поговорим еще о том, почему Сталин собирался делить со своими союзниками территории не только на Земле, но и на Луне. И ему было крайне важно, чтобы слухи о том, что в СССР ведутся интенсивные работы по посылке людей в космос, достигли и ушей вражеской разведки.

А уж получится ли что из этой затеи в действительности, было дело второе. Не выйдет у нас, глядишь, да взбудораженные слухами иностранцы смастерят что-либо сами. И тогда можно будет позаимствовать это "что-либо" уже у них. Вспомните, так было с атомной бомбой, с самолетом типа "летающая крепость", способным нести такие бомбы, да и с самими ракетами, советская родословная которых берет свое начало с полигона Пенемюнде.

Ракеты устремляются ввысь

ЗНАМЕНИТАЯ Р-7 И ЕЕ ТРУДНОСТИ. Тем временем 13 февраля 1953 года было принято постановление правительства о создании двухступенчатой баллистической ракеты. Согласно ему, НИИ-88 приступил к работе по теме Т-1: "Теоретическое и экспериментальное исследование по созданию двухступенчатой баллистической ракеты с дальностью полета 7000 - 8000 км". Параллельно велась тема Т-2: "Теоретические и экспериментальные исследования по созданию двухступенчатой крылатой ракеты с большой дальностью полета".

И вот после неизбежных в таких случаях согласований 20 мая 1954 года ОКБ-1 Сергея Королева приступило к проектированию баллистической ракеты большой дальности Р-7. Задания на разработку крылатых ракет большой дальности получили ОКБ-301 Семена Лавочкина (проект "Буря") и ОКБ-23 Владимира Мясищева (проект "Буран").

Во время разработки боевого ракетного комплекса Р-7 была официально оформлена и "большая шестерка". Теперь она называлась Советом главных конструкторов под председательством С.П. Королева.

Проектированием ЖРД, как и прежде, занимался главный конструктор ОКБ-456 Валентин Глушко. Он уже имел опыт разработки большого кислородно-керосинового двигателя РД-110. Керосин заменил применявшийся на первых баллистических ракетах этиловый спирт, вызывавший немало усмешек и нареканий начальства: "Знаем мы, куда у вас спирт утекает…"