И это действительно важнейшая задача, особенно сегодня, когда человек пытается создать машину для предсказания будущего. Прежде чем сделать предсказание, он должен очень убедительно объяснить, почему аспект реальности, который он предсказывает, в сущности, предсказуем.

По мнению плановиков, будущее, конечно же, еще не произошло, и они имеют дело с неопределенной - а значит непредсказуемой - системой. Они могут де все предопределить своей свободной волей, и их планы сделают будущее отличным от того, каким оно было бы без плана. Получается, что будущее определяют плановики. И между тем именно плановики, больше, чем, пожалуй, кто- либо еще, мечтают о машине для предсказания будущего. Они что, хотят машину, которая бы предсказывала их планы прежде, чем эти планы пришли им в голову?

Определимся с терминами

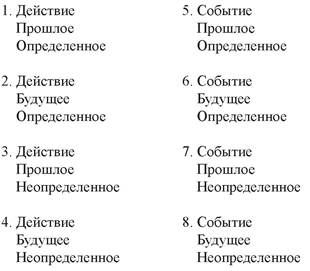

Как бы там ни было, становится ясно, что вопрос предсказуемости не только важен, но и достаточно сложен. Мы лопочем об оценке, планировании, прогнозах, бюджетировании, об обзорах, программах, целях и так далее, и склонны использовать эти термины как синонимы, как будто каждому человеку понятно, что имеется в виду. Возникает несусветная неразбериха, потому что на самом деле необходимо сделать несколько основополагающих различий. Мы можем говорить о прошлом или будущем, о действиях или событиях, об определенности или неопределенности. Из трех таких пар возможно восемь комбинаций, и по-хорошему нам нужно восемь разных терминов, чтобы четко понимать, о чем идет речь. Но наш язык не настолько совершенен. Вообще-то самое важное различие - между действиями и событиями, поэтому восемь возможных комбинаций можно упорядочить следующим образом:

Действие отличается от события так же, как активное от пассивного, или то, над чем я властен, от того, что мне неподвластно. Использовать слово "планирование" относительно того, над чем плановик не властен - абсурдно. Для плановика события просто случаются. Возможно, он способен их спрогнозировать, и это значительно изменит его план, но они никак не могут являться частью плана.

Нам пришлось сделать различие между прошлым и будущим, потому что, оказывается, слова типа "план" или "оценка" используются в отношении и того, и другого. Когда я говорю: "Я не поеду в Париж без плана", это может означать: "Чтобы не потеряться, я возьму с собой план города". Тогда под планом я имею в виду пятый вариант. Или это может означать: "Я заранее продумаю, куда я собираюсь пойти, и как я потрачу время и деньги" - то есть я составлю план в смысле 2 или 4. Если кто-то утверждает, что "без плана нам не обойтись", небезынтересно выяснить, имеет ли он в виду первый или второй план. Ибо эти два плана по сути различны.

Точно так же слово "оценка", обозначающее неопределенность, может относиться и к будущему, и к прошлому. В идеальном мире не было бы нужды оценивать то, что уже произошло. Но в реальной жизни очень часто приходится давать оценку даже тому, что, в принципе, можно было бы установить с полной определенностью. Варианты 3, 4, 7 и 8 - это четыре типа оценок. Вариант 3 относится к чему-то, что я сделал в прошлом, вариант 7 - к тому, что случилось в прошлом. Вариант 4 означает что-то, что я планирую сделать в будущем, а вариант 8 - что-то, что может произойти в будущем. Кстати, вариант 8 - это прогноз в должном смысле этого слова; он не имеет никакого отношения к "планированию". Как часто, однако, прогнозы выдают за планы, и наоборот! Британский "Национальный план" 1965 года служит великолепным тому примером. Не удивительно, что он полностью провалился.

Можно ли говорить о будущих действиях и событиях как определенных (варианты 2 и 6)? Если, составляя план, я учел все к нему относящиеся факторы и затем преисполнился решимости претворить его в жизнь, то мои будущие действия можно считать определенными - вариант 2. Точно так же в лабораторных экспериментах с тщательно изолированными детерминистскими системами будущие события можно назвать определенными. Однако реальный мир - не детерминистская система. Мы вправе говорить о свершившихся действиях или произошедших событиях как определенных - варианты 1 и 5, но говорить о будущих событиях как определенных можно только на основе допущений. Другими словами, мы можем сформулировать условное предложение о будущем, типа: "Допустим, что наблюдаемая тенденция продолжится еще х лет. Тогда значение данного показателя будет таким-то". Это не прогноз и не предсказание, которые в жизни всегда неопределенны, но опытный расчет. Будучи условным, он обладает математической точностью и определенностью.

Сумятица с используемой сегодня терминологией порождает нескончаемую путаницу. Как я уже говорил, люди составляют "планы", которые, как оказывается, относятся к событиям, совершенно неподвластным плановику. "Прогнозы" на поверку оказываются условными предложениями, или, другими словами, опытными расчетами. А опытные расчеты принимаются за прогнозы или предсказания. Некоторые "оценки" оказываются планами. И так далее, и тому подобное. Преподаватели вузов выполнили бы очень нужную и действительно полезную задачу, объяснив студентам выше приведенные различия и разработав соответствующую терминологию.

Предсказуемость

Давайте теперь обратимся к нашему главному вопросу - предсказуемости. Возможно ли вообще что-либо спрогнозировать или предсказать? [Термины прогноз и предсказание вроде бы взаимозаменяемы.] Ведь будущее не существует. Так можно ли что-нибудь узнать о том, чего нет? Это очень важный и совершенно обоснованный вопрос. Строго говоря, возможно лишь знание прошлого. Будущее же постоянно формируется, правда в большой степени из существующего материала, о котором мы знаем очень много. Будущее, таким образом, можно в большой степени предсказать на основе детального и достоверного знания прошлого. В большой степени, но ни коим образом не полностью, ибо в делании будущего непременно участвует загадочный фактор - человеческая свобода. Это свобода существа, созданного по образу и подобию Бога-Творца, - свобода творчества.

Но сегодня под воздействием точных наук многие люди используют свою свободу только для отрицания ее существования. Не странно ли это? Незаурядные, одаренные мужчины и женщины с восторгом говорят о "механистичности" человека, "предопределенности" его действий и на ура принимают любые доказательства человеческой несвободы. Стоит кому-то найти еще одно такое доказательство - в физиологии, психологии, социологии, экономике или политике - и поднимается овация: люди аплодируют доказательству того, что человек не может измениться к лучшему и перестать делать то, что делает, насколько нечеловеческими ни были бы его действия. Отрицание свободы, конечно же, равносильно отрицанию ответственности: действий нет, только события; все просто случается, в том некого винить. Поэтому и возникла неразбериха с терминологией, о которой я говорил выше. По этой же причине мы ждем появления машины, предсказывающей будущее.

И правда: если бы все просто случалось, без элемента свободы, выбора, человеческого творчества и ответственности, мир был бы полностью предсказуем, а любая нехватка знания была бы временна и случайна. Не будь свободы, естественные науки могли бы с полным правом взяться за изучение поведения человека или по крайней мере одолжить свои методы гуманитарным наукам, а систематического наблюдения фактов было бы вполне достаточно для надежных выводов. Президент Королевского экономического общества профессор Фелпс Браун, похоже, свято верит в несвободу человека. В своем обращении к Обществу он сетует на "недоразвитость экономической теории". "Наша наука, - говорит он, - отстала от физики на триста лет". Не сомневаясь в метафизической тожественности экономической теории и физики, он с одобрением цитирует другого экономиста, профессора Моргенштерна:

Великие достижения физики семнадцатого века, особенно в области механики, зиждились на предшествовавших успехах астрономии. За ними стоят тысячелетия систематического, научного наблюдения неба… Ничего подобного пока не произошло в экономической науке. Не будь Тихо, физика не увидела бы Кеплера и Ньютона, поэтому нет оснований надеяться на быстрое становление экономической теории.

Так профессор Фелпс Браун делает вывод о необходимости наблюдать за поведением человека еще много, много лет, а "пока использование количественных методов в экономической теории преждевременно".

Именно благодаря человеческой свободе и ответственности экономическая теория метафизически отлична от физики, а человеческие действия в большой степени непредсказуемы. Но поведение человека, действующего по плану, конечно же, предсказуемо - правда, именно потому, что план - это реализованная свобода выбора: выбор сделан, все альтернативы отброшены. Следуя плану, люди ведут себя предсказуемо только потому, что они решили пожертвовать своей свободой действовать иначе.

В принципе, там, где нет человеческой свободы, все предсказуемо (как, например, движение звезд), а там, где свобода человека присутствует - непредсказуемо. Значит ли это, что все человеческие действия непредсказуемы? Нет, потому что большинство людей большую часть времени не используют свою свободу и действуют чисто механически. Как показывает опыт, при рассмотрении большого числа людей многие аспекты их поведения действительно предсказуемы, ибо из большого числа людей в каждый момент времени только единицы пользуются своей свободой, что часто почти не влияет на общий результат.

Однако все по-настоящему значимые перемены обычно начинаются с тех немногих людей, кто свободно творит.