Площадкой для дискуссии выступает Московский экономический Форум под председательством Константина Бабкина (Президент промышленного союза "Содружество"), Руслана Гринберга (член-корреспондент РАН, до 2015 г. – Президент Института экономики РАН) и Виктора Садовничего (Академик РАН, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова). Кроме обозначенных персон активно в работе Форума принимают участие Сергей Глазьев, Михаил Делягин, Валентин Катасонов, Юрий Болдырев, Оксана Дмитриева, Юрий Крупнов, Евгений Савченко, Гжегож Колодко, Владимир Якунин, Аскар Акаев, Александр Бузгалин.

Ежегодно организуется Форум, на котором обсуждаются и вырабатываются меры по решению злободневных экономических проблем. В 2014 г. главной темой Форума стала новая индустриализация, её актуальность для России. Практически все спикеры выступили за необходимость проведения новой индустриализации России. Однако пока Форум представляет собой дискуссионную площадку, эффективных рычагов воздействия на власть нет. Поэтому стратегия Московского Экономического Форума – это формирование общественной точки зрения на основные экономические проблемы в стране. А на основании этого организаторы Форума пытаются изменить существующую экономическую политику.

Обсуждение идей новой индустриализации также проходит на страницах журнала "Экономист" под редакцией Сергея Губанова, о чем более подробно будет рассказано в главе 8.

Таким образом, в России уже довольно заметны силы, которые заинтересованы в новой индустриализации, и которые прикладывают к этому максимум усилий.

Владимир Путин иногда высказывает антилиберальные идеи, однако реальные его действия явно тому противоречат. Так 22 августа 2012 г. Россия стала полноправным членом Всемирной Торговой Организации, без выхода из которой невозможна не только новая индустриализация, но и никакая другая осмысленная экономическая политика.

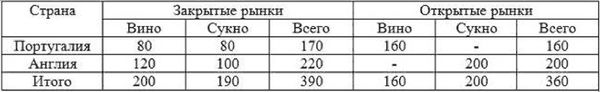

ВТО и глобализация основаны на теории сравнительных преимуществ, сформулированной лондонским дилером и другом Ротшильдов Давидом Рикардо в его книге "Принципы политической экономии и налогового обложения" (1817 г.). Этот же экономист обосновал зловредную теорию золотого стандарта, реализация которой на практике привела к обогащению банковских структур и закабалению государств долговыми обязательствами. До Рикардо Адам Смит сформулировал принципы абсолютных преимуществ, согласно которых государство должно специализироваться на выпуске товаров, себестоимость производства которых ниже, чем в других странах. Рикардо пошел дальше Смита и рассмотрел трудоёмкость производства вина и сукна в Португалии и Англии. В таблице указана трудоёмкость при различных вариантах.

Таблица 7.1 – Взаимовыгода обмена в открытой экономике

Согласно примеру Португалия имеет абсолютное преимущество в производстве как вина, так и сукна: трудозатраты по обоим товарам меньше. Однако сравнивая относительные издержки производства вина в Португалии (80/90) и Англии (120/110), следует вывод, что относительные издержки производства вина в Португалии меньше, чем в Англии. То есть Португалия имеет сравнительное преимущество в производстве вина, а Англия – в производстве сукна. И если Португалия будет полностью специализироваться на производстве вина, а Англия – на производстве сукна, то общие трудозатраты составят 360 чел/час, что меньше, чем без кооперации. Таким образом, две страны получат большую экономию от открытия рынков.

Теоретически это все выглядит очень привлекательно, и теория сравнительных преимуществ – это база для развития международной торговли и специализации труда. В экономике она преподносится как нечто совершенное, не подлежащее сомнению. Воплощение же её на практике приводит к разорению одних стран и чрезмерному обогащению других. Это связано с тем, что из ракурса выводится сама сущность образования сравнительного преимущества, и она преподносится как нечто образованное свободным рынком. Однако это далеко не так. К примеру, если в стране обложить высокими налогами обрабатывающую промышленность, а добывающими – относительно низкими, то сравнительное преимущество будет на стороне добычи ресурсов. Если такая страна начнет интегрироваться в мировое сообщество, то сырьевая специализация лишь увеличится. Это очень сильно напоминает ситуацию в РФ, когда интеграция в мировое пространство приводит к резкому падению промышленности и главенству сырьевых отраслей.

На основе теории сравнительного преимущества формируются и активно продвигаются такие организации как Всемирная Торговая Организация. Номинально организация направлена на снижение барьеров в международной торговле. Однако фактически в этой организации есть огромные преференции у стран ЕС, США, Канады и иных "развитых стран". Для других участников проповедуется свободный рынок.

Сравнительные преимущества у экономически развитых стран формируются не на пустом месте, а на основе довольно жесткого протекционизма. К примеру, довольно абсурдная ситуация складывается в сельском хозяйстве. Страны Латинской Америки имеют очень выгодные условия для производства говядины. Скот круглогодично пасется на пастбищах, затраты связаны только с оплатой труда пастухов. В Европе и России для производства говядины строятся коровники, на зиму заготавливаются корма, и все это вылетает в копеечку. Поэтому последние теоретически абсолютно неконкурентоспособны по отношению к странам Латинской Америки. Однако в ЕС сельское хозяйство поддерживается за счет субсидий, и в среднем на один га их величина составляет 300 евро. В России аналогичный показатель составляет порядка 300 руб. или ровно в 75 раз меньше, чем в ЕС. На основе этого сельское хозяйство бурно развивается в ЕС и загибается у нас. Кстати, согласно правилам ВТО объем субсидий в России может максимально достигать 36 долл./га. То есть сравнительное преимущество по сельскому хозяйству в ЕС создано не на основе абстракций, а в результате намеренных действий.

В других отраслях дела обстоят не лучше. Россия уже почувствовала, что такое свободная торговля, вступив в ВТО. Экономически развитые страны умело бравируют стандартами, ветеринарным и фитосанитарным контролем, защищая своих производителей от конкуренции извне. Для всех аутсайдеров преподносится идея свободного рынка. По существу это очень напоминает колониальное время, когда Великобритания запрещала развивать какое-либо производство в Индии. Сейчас прямых указаний нет, но есть масса механизмов сдерживать развитие экономики вне стран "золотого миллиарда". Кому-то достаются вершки, а кому-то – корешки.

Теория о свободной торговле также не учитывает специфику отраслей, которые могут развиваться в каждой из стран. Все виды деятельности можно классифицировать на убывающие или возрастающие по отдаче.

Убывающие по отдаче отрасли – это отрасли, увеличение объемов производства в которых приводит к снижению экономического эффекта. К подобным отраслям стоит отнести добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство, рыболовство, лесную промышленность, низкие переделы. К примеру, резкое увеличение добычи нефти возможно лишь путем разработки труднодоступных залежей, что отрицательно скажется на себестоимости добычи, и поэтому эффект от увеличения объема производства может оказаться отрицательным. Рост производства пшеницы обеспечивается за счет культивирования неплодородных почв, что также приводит к росту средней её себестоимости.

Возрастающие по отдаче отрасли – это отрасли, увеличение объема производства в которых приводит к резкому росту экономического эффекта. Практически вся обрабатывающая промышленность кроме низких переделов относится к отраслям с возрастающей отдачей. К примеру, при резком увеличении производства автомобилей себестоимость каждого снижается за счет эффекта масштаба.

В результате, если одна из стран специализируется на отраслях с убывающей отдачей, а другая – с возрастающей, то свободная торговля приведет к росту объемов производства каждой из них, что для первой страны обернется снижением экономического эффекта, а для второй – резким ростом. В этом и состоит сущность неоколониализма, когда одни страны богатеют за счет других. "По сути своей колониализм – это система, которая стремится не допустить развития этих эффектов в колониях. Колонии (бедные страны) специализируются на видах деятельности, для которых типична хотя бы одна из следующих черт: во-первых, скорее убывающая, чем возрастающая отдача; во-вторых, они лишены потенциала по накоплению знаний и технического опыта; в-третьих, плоды этого накопления вместо того чтобы приводить к богатству самой страны, приводят к снижению цен на ее продукцию для покупателей из богатых стран. То, что мы называем развитием, является рентой, основанной на знании и технологиях, и эту ренту зачастую подкрепляет, а не наоборот, свободная торговля между странами, стоящими на разных уровнях развития. Из этого следует, что одни страны специализируются на богатстве, а другие в соответствии со своим сравнительным преимуществом – на бедности".